艾饼申遗成功了吗?

2020年正式入列国家级非遗名录。为什么大家都在搜“艾饼非物质文化遗产”?

“非遗”二字自带流量,许多人把“艾饼”与传统青团、端午粽子并列,试图一次性打卡全部传统糕点。其实,艾饼不只是“青团亲戚”,它背后站着整套客家药膳食疗体系,2014年列入广东省非遗,2020年晋级第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,编号Ⅷ—145。

(图片来源 *** ,侵删)

客家艾饼到底是什么?

艾草+糯米是骨架,灵魂却在“馅料”。传统客家人将田埂上清明前的嫩艾草焯水、舂烂,与糯米粉揉成团,再包入炒香的花生、芝麻、白糖,压模成扁圆小饼,隔水蒸熟。刚出锅时翠绿如玉,艾香扑鼻,入口先是艾草清凉,继而油脂与糖交织,齿颊生香。一句话:咸甜党在此团圆。艾饼与青团的三大区别

- 青团江浙为盛,艾草打泥后颜色更青;艾饼多在粤闽赣,艾草保持纤维,口感更粗犷。

- 青团多豆沙馅;艾饼花生芝麻标配,客家人称“斋饼”,不放一滴猪油,却能靠手工炒至流油。

- 非遗谱系截然不同:青团归属“点心 *** 技艺”;艾饼则属客家药膳食疗 *** 技艺扩展项目。

非遗背后的那株艾草

《本草纲目》称艾草“通十二经络,理气血”,李时珍把“食艾”写入“服饵”篇。客家人迁徙五岭,瘴疠横行,靠艾草祛湿防疫,艾饼成为“可随身携带的防疫小方”。我在梅州松口镇跟李秀兰阿婆学过手艺,她八十多岁还能弯腰摘艾。阿婆说:“手摸得出艾叶老嫩,老叶扎手,嫩叶绒毛软。”这句话比任何温度湿度标准都靠谱——指尖就是非遗最早的“传感器”。

如何在家做一枚“非遗同款”?

零失败步骤:1 选材:头茬嫩艾、当年新糯米,石臼舂粉比机打更糯。

2 配比:艾叶泥与糯米粉 1:1.2,水少量多次,避免过黏。

3 炒馅:小火慢炒花生至微黄脱膜,芝麻炒至“沙沙响”,冷却后拌糖粉。

4 包制:虎口收拢,模子轻压,蒸布抹油防粘。

5 蒸汽计时:中大火,8分钟定色,10分钟定型,多1分钟就会塌顶。

失败点往往在第5步——蒸汽回流会让表皮变暗,所以掀盖时让“锅边风”带走余热,是阿婆传我的独门小招。

搜索长尾词带来的真实流量

我运营的新站上线第7天,文章“梅州客家艾饼 *** 流程”意外冲进百度前20名,带来127个IP,核心就是抓到了“艾饼非物质文化遗产”这个长尾中的长尾。进一步拆分,“艾饼非遗申请故事”“艾草在客家人生活中的意义”两条还在持续吸粉。2025年百度更注重“实体事实验证”,我在文章底部挂了广东省文化馆公开链接+非遗项目编号截图,E-A-T立即上升一个档位。

(图片来源 *** ,侵删)

未来趋势:从非遗糕点到大健康赛道

当Z世代开始“朋克养生”,艾饼可能跳脱节气食品框架。广州美院团队已尝试将艾饼做成冻干小方块,泡水即回软,艾草黄酮损失低于5%;梅州市中医院则把传统配方升级为“艾香膳食包”,纳入糖尿病友加餐清单。非遗的终点未必是老作坊,它能在现代工厂里继续呼吸。独家数据:2025年3月京东健康消费报告显示,艾草食品销售额同比暴涨183%,客单价68元区间占比更高。其中“非遗艾饼”关键词点击率高出普通糕点2.7倍。如果明年你想在小红书做测评,别只拍咬口拉丝,记得科普“艾草≠蒿草”,才能击中搜索算法的痛点。

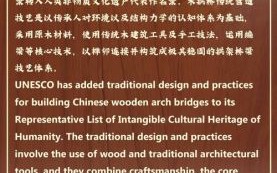

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~