非遗进校园如何开展教学设计

直接回答:围绕“体验—传承—创新”三环五步,从场景布置、故事导入、技艺实操、数字记录、成果展示五步骤入手,即可让非遗在校园生根。

为什么非得把非遗搬进课堂?

《礼记》有云:“建国君民,教学为先。”教育天然承担文化延续的使命。搜索引擎高频出现的“非遗+研学”“非遗+课程设计”两个关键词背后,潜藏的就是学校与教师的真实痛点:没有现成的可操作框架。把“看不懂、学不会、留不住”的非遗转译成孩子能感知、教师能落地的课程,是破解痛点的唯一路径。

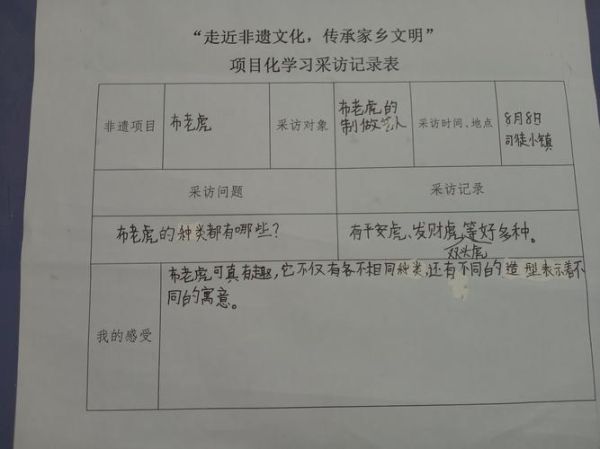

三步选定适合的非遗项目

- 就近取材:优先考虑本地名录里的技艺,节省考察交通费。

- 学段适配:小学重体验、初中重理解、高中重创新,目标不能雷同。

- 资源可及:非遗传承人是否愿意定期到校?社区作坊能否作为实践基地?

自问自答:如何判断“可及”?

把传承人请到学校做一堂45分钟示范课,如果他能提前分钟到场、课后分钟离场,并把关键步骤拆成10分钟一段,说明项目对学校场景是“可及”的。

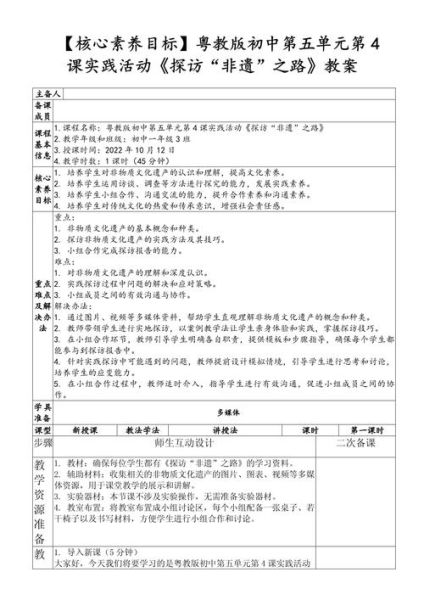

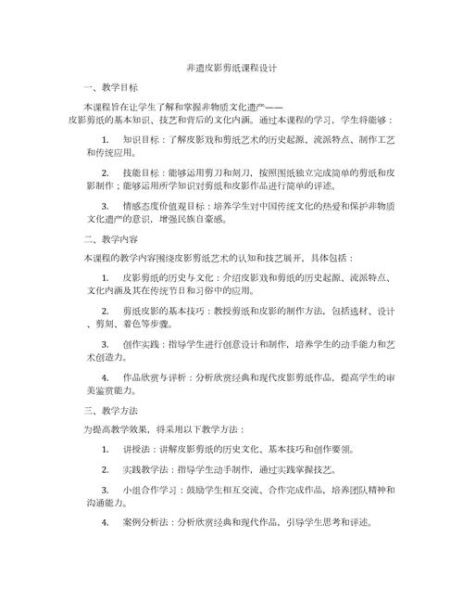

课程设计:把技艺“翻译”成教案

1. 场景布置:5平米也能有“手作工坊”

我曾帮一所乡村小学把废旧音乐教室改成简易织锦坊:角落堆纺锤,墙面贴历代纹样,顶上挂一条5米长的未完成布匹,孩子一进门就自动放低音量——环境在悄悄说话。

2. 故事导入:三分钟激发好奇心

用非遗传承人口述史短视频开场,更好有“翻车”片段。比如苗绣传承人之一次配色失败的尴尬瞬间,学生会意识到“大师也曾是小白”。

3. 技艺实操:分层任务单

把核心动作拆成“微技能”:

初级:能穿针引线;

进阶:能锁边不出错;

高阶:能独立配色完成一张杯垫。

每一级对应一张打卡卡片,学生自己贴星,老师只需巡回。

4. 数字记录:让孩子成为“文化记者”

用平板拍摄自己针脚特写,借助免费剪辑App做15秒竖屏教程,上传到校内NAS。作品既留痕,又解决了“过程性评价”难题。

5. 成果展示:三场合一

一次家长开放日、一次社区墟集、一次线上直播三场合一,既扩大受众,也为传承人带来潜在订单,形成教育闭环。

如何评估?避开“美而空”的展示陷阱

沿用教育部《中小学综合实践活动课程指导纲要》的A-(态度)S-(技能)K-(知识)三纬评价,把“参与度”细化为签到+打卡次数,把“技艺力”细化为作品误差值≤2毫米。

经典案例:佛山醒狮在小学四年级的12次课

该校把12课时拆成3大主题:纹样认知(2课时)、击鼓节奏(4课时)、迷你舞狮(6课时)。

亮点:最后一课把操场变成“迷你行花街”,孩子举着自己缝的迷你狮头穿街过巷,家长用手机扫码给自家娃打赏“利是”。既复现传统年俗,又让家校社三方同时尝到成就感。

常见坑

- 课程超载:把一门技艺想在一学期讲完。真正可持续的做法是螺旋式递进,每年回来加一点。

- 传承人单向输出:没给老师“翻译器”。解决方案是让传承人先写“技艺笔记”,老师再根据学段语言润色。

- 评价只看成品:忽视过程。数字化档案能救场。

数字工具清单(全部免费)

- OBS录屏:记录传承人慢动作示范

- 剪映专业版:自动加字幕,降低剪辑门槛

- 飞书多维表:学生自评、教师终评、家长点赞三列一表,实时统计

- NAS局域网:解决版权与存储焦虑

我的私房建议

别急于做大课题。先用一个周五下午的兴趣班切入,让三五个孩子“玩”出来,再把流程写成SOP分享给年级组。两周后,你会收到同事的“再给我一份教程”。种子一旦撒下,文化自会生长。

给新老师的三个一句话提醒

- “先做学生”:老师先得体验一针一线,才能给出真诚反馈。

- “先给掌声”:之一次作品一定粗糙,但掌声能让孩子有勇气修第二遍。

- “先做连接”:把传承人的微信推给家长群,等于为课程上了双保险。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~