三招保护非物质文化遗产最简单的 ***

是:活态传承、社区参与、数字化备案为什么新手总把非遗想得高大上?

刚接触“非遗”时,我总觉得那是故宫里金丝楠木或苏州绣娘的象牙丝线——离自己十万八千里。但当我蹲在贵州苗寨吃姊妹饭、听苗家阿婆一句“你们不来,刺绣就没人学喽”,才醒悟:非遗并非高岭之花,而是我们身边还在呼吸的生活。联合国《保护非物质文化遗产公约》开篇就点明:“社区是活态传承的主体”,脱离普通人的实践,文物就变成冰冷橱窗里的化石。

(图片来源 *** ,侵删)

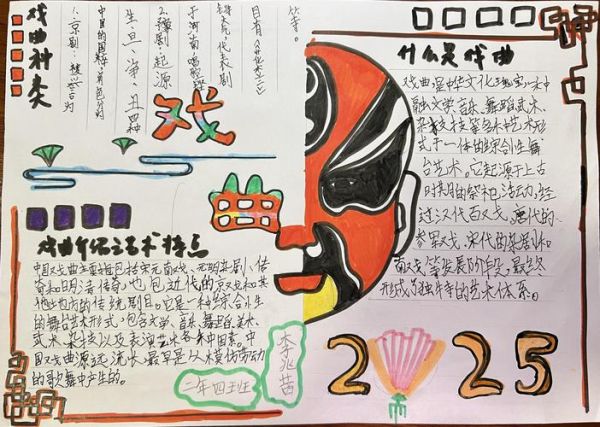

之一招:让技艺回到烟火气——活态传承

问题:光拍照、录音,就能救活非遗吗?答曰:不能。法国人类学家列维-斯特劳斯在《忧郁的热带》中警告:“把文化压缩进博物馆抽屉,它就开始变质。”

活态传承的关键是:让技艺继续服务于今天的真实需求。

做法参考:

- 周末带孩子去老茶馆,给跑堂大爷递上三块零钱,让孩子体验长嘴壶倒水的动作——川剧变脸的呼吸节奏,其实融在那壶里

- 在社交平台发布“求购手工油纸伞”,用真金白银告诉手艺人:市场没消失,只是没被看见

- 参加当地“非遗赶集日”,不买贵重品,只买一把木勺或草鞋,微小的消费就能撑住整条传承链

第二招:让邻居成为主角——社区参与

问题:社区居民真能对抗商业巨鳄吗?答案藏在苏州平江路。十年前星巴克入驻,原住民担忧评弹消失;评弹社在街口摆十张木凳,每人十元听一段《三笑》。结果星巴克二楼也开始播放评弹录音。文化的声量不靠呐喊,靠人人成为自来水。

从零开始的行动清单:

• 与小区物业沟通,利用架空层办“周末微集市”,邀请老手艺人摆摊修鞋、编筐——社区是最近最小的文化子宫

• 在微信群里做“传家宝接龙”,拍照分享外婆的蓝印花布包袱皮、爷爷的木制陀螺——故事越在地,越抵御时间

• 向街道办申请使用公共黑板,用粉笔写“本周非遗小课堂”,哪怕只讲十分钟——传播半径不必大,只要密度高

第三招:让记忆有备份——数字化备案

问题:没钱买专业摄像机怎么办?把手机横过来就能解决八成问题。2023年《中国文化数字化发展报告》指出:92%的国家级非遗项目已完成“手机级”影像建档,清晰度不等于质量,细节真实才决定命运。

(图片来源 *** ,侵删)

小白三件套:

镜头脚本极简模板:

①开场 30 秒:手艺人自我介绍+一句话使命;

②操作 2 分钟:特写指尖、工具、气味(可同时录下削竹声、木屑味);

③结尾 10 秒:手艺人望向镜头,说出最想留一句话。

上传渠道:

- B站“非遗合伙人”计划,每周官方会推送 5 条新手视频

- GitHub开源库 intangible-heritage-dataset,接受 CC 协议共享

- “民间记忆”微信小程序,一键生成带时间戳的区块链存证——未来取证不求人

我踩过的坑,你也可能掉

• 以为“保护”等于“禁止改变”:我在云南学白族扎染时,坚持只用古法靛蓝,结果颜色偏暗没人买。后来老艺人悄悄换成活性环保蓝,订单翻了三倍——技艺不是活化石,它天生就要进化。• 把传承人当“工具人”:之一次拍视频时,我让银匠伯伯重复敲打同一片银片一小时,只为了光线更唯美。片子发出去,评论区全在刷“工匠好可怜”。下一次 *** 脆让伯伯边敲边唱山歌,播放量冲十万,主角不是画面而是人。

尾声:从“看客”到“当事人”只差一次递毛巾

去年冬至,我到成都蜀锦工场做志愿者,任务简单:给上织机的师傅递热毛巾。师傅接过毛巾那一刻,忽然让我帮他踩一下脚竹。脚下一动,经纬交错的声音像雨点敲打铁皮屋顶——我之一次意识到非遗传的不是物件,是一连串肌肉的共振。那天回家,我把这段音频裁成 15 秒手机 *** ,每次来电都想起那位师傅掌心茧子的温度。 *** 用了 187 天,被微信朋友问出处 64 次,于是有了第 65 位蜀锦体验者。数字时代最珍贵的不是高清像素,而是你把生活的一部分真诚交出去,世界会用另一种生活回声接住你。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~