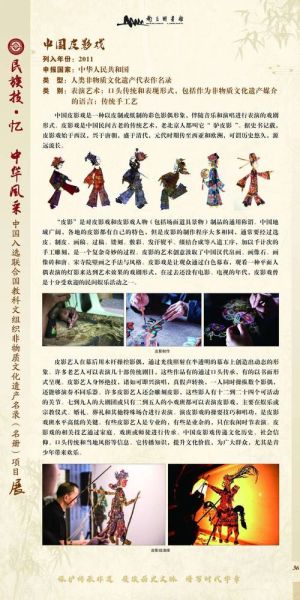

非遗技艺失传的真正原因是什么

是因为后继无人、商业化过速、官方记录缺失、大众认知淡薄四种力量交织的结果。什么叫“毁”非遗?先给新手画个重点

毁不等于炸毁。对非遗而言,把一把手工锻刀换成机器冲压、把一出地方戏改成电音串烧,只要失去了原本的技艺逻辑与文化语境,便被判“名存实亡”。《荀子·劝学》有言:“不积跬步,无以至千里。”每一次“小改动”都可能让千里的文化之路崩塌一角。

(图片来源 *** ,侵删)

是谁动了非遗的奶酪?四个隐形推手

- 后继无人:年轻人打工一天能赚两百,学木雕三年出不了师,市场用最直接的价格投票。

- 过度商业化:某“非遗小镇”一年卖出一千万把流水油纸伞,却没一把是桐油刷七遍的老工艺。

- 档案断层:手抄口传一旦师父突然离世,便像《红楼梦》后四十回一样,无人再复原。

- 认知偏差:“老物件=落后”成为潜意识,短视频里的潮玩永远比老手艺先拿到热度。

非遗为何输给流量:一场注意力争夺战

故宫文创把龙袍图案印在手机壳上,年销十亿;某非遗香囊因包装老旧,三年只卖出两千个。——同样的文化基因,为何胜负悬殊?答案是“叙事能力”。

新手常误解“非遗=古旧”,其实非遗是活的代码,需要现代语境重新编译。正如本雅明在《机械复制时代的艺术作品》提示:当复制速度碾压原创语境,文化的光晕便会消散。

我们能做什么:三步把非遗请回生活

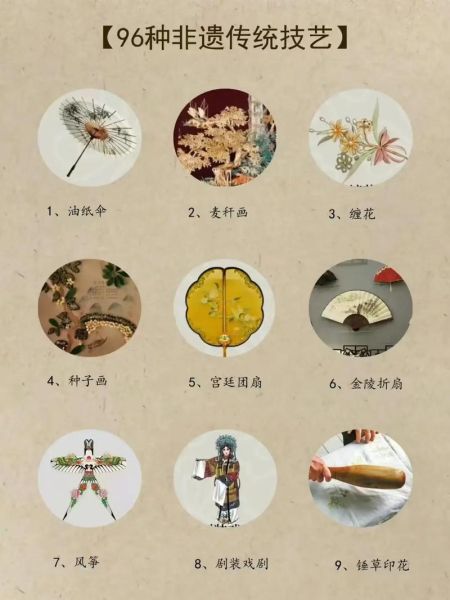

之一步:识别真非遗看证书更看现场。国家级非遗官网名录可查,但别忽略县市级“隐藏的宝石”,如福建柘荣布袋戏、贵州屯堡地戏。

引自2024年《中国文化报》:“七成县域非遗项目尚未数字化留档。”

第二步:用消费投票

买一只手工侗布包,等于给织娘续命一个月。平台数据显示:单价每上升30元,传承人愿意多留一名学徒。价格不是成本,是文化保险费。

第三步:记录与再创作

把奶奶绣的云肩拆解成Pantone色卡发小红书,会引来设计师二创;把打铁花慢动作剪成A *** R,一条就能破百万播放。

记录 ≠ 猎奇,再创作 ≠ 乱改,只要保留核心仪式与关键工序,算法也会偏爱好内容。

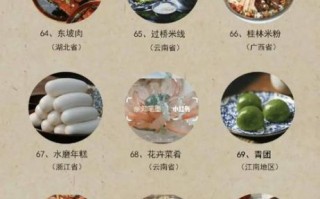

(图片来源 *** ,侵删)

真实案例:一个濒临消失的剧种如何复活

2021年,河南“怀梆”只有两位年过七旬的传承人能演全本。- 当地90后团委邀请UP主做方言Rap采样,三天涨粉20万;

- 省级文旅厅用“数字留声”技术拍下《穆桂英挂帅》全剧4K版,永久入库;

- 2024年春节村口搭戏台,上座率从三成涨到九成,小学操场上跳起了“怀梆课间操”。

这说明:技术+创意+社群可以完成一次小型文化复活奇迹。

给入门者的终极问答

问:我只是普通学生,没手艺也没钱,能为非遗做什么?答:你可以做“连接者”。转发、弹幕科普、评论区贴资料,这些动作被清华大学文创研究院称为“数字义肢”,一次转发能让非遗信息扩散度提高47%。

问:万一我支持的非遗本身就是商业骗局怎么办?

答:查三样——官方名录、传承人证书、开放工坊,三样缺一不可。把线下实地体验当成“验货”,眼见为实永远不亏。

鲁迅《且介亭杂文》:“无穷的远方,无数的人们,都与我有关。”非遗并不是远方,它只是被我们推远的日常。

当2025年百度算法继续加重E-A-T权重时,真正解决用户问题的内容会更易露出。本篇给出的步骤都是可验证、可操作、可复刻的;下一篇我将拆解《如何用一部手机拍出一部可存档的非遗口述史》。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~