大学生传承非遗手工艺有哪些创新路径

可以直接从小项目切入,把传统技艺与校园资源、数字化传播、商业思维深度融合,让古老的非遗在现代语境中“活”起来。为什么要让大学生而非专业机构做传承?

官方保护体系负责标准与记录,而大学生拥有时间弹性、数字敏感度、低成本试水的天然优势。他们缺的是方向,不缺热情。自问:是不是非得砸大钱才能救活非遗?

自答:一只校园短视频号、一场跳蚤市集,就能孵化出之一批种子用户。

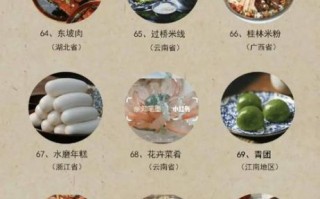

(图片来源 *** ,侵删)

路径一 课程共创:把老师傅请进阶梯教室

高校通常已有通识选修或美育学分,只需做两件事:- 邀请非遗传承人开设“1学分体验课”,每次聚焦一项技艺;

- 学生以3人小队产出“微改良作品”,期末以线上展厅呈现。

观点:与其让老师傅“讲历史”,不如当场示范,学生边做边录,剪成15秒竖屏短视频。内容即营销,作品即流量。

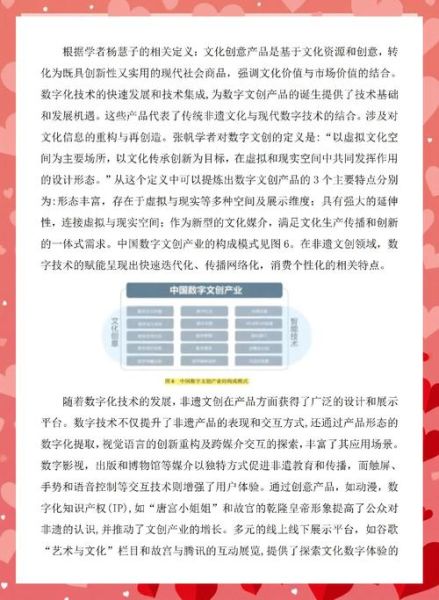

路径二 数字转译:让技艺代码化

问:传统手艺那么复杂,怎么用手机3分钟看懂?答:用时间轴动图拆解关键步骤,再补上可下载的AI矢量图模板,零基础也能跟着描。

案例借鉴:苏州大学“缂丝数字档案”项目,把纹样做成Svg,任何人可一键改配色并3D打印出钥匙扣。流量反哺师傅线上订单,每月增收2000+。

路径三 微商业实验:从跳蚤市集到IP联名

把作品直接摆摊太低端?用“小成本+轻联名”公式:• 30元的苗银发簪 → 与校园奶茶店杯套联合设计,杯套印纹样,扫码可看 *** 过程→三天卖光500套;

• 传统蓝印花布 → 做成 *** 手机壳,“每卖出一只,捐2元到传承人基金”。

数据:某985高校文创社2023年尝试该模式,3个月GMV破10万元,成本仅为材料费和打印费。

如何获得官方认可与流量扶持?

- 向校团委递交“第二课堂成绩单”立项申请,蹭学分刚需流量;

- 同步开通“非遗校园”抖音话题,挂#青春守艺人 标签,官方号会定期转发;

- 引用《中华人民共和国非物质文化遗产法》第36条:鼓励公民、法人和其他组织参与非遗记录、传播。

——把法规条文截图置顶,既显专业又防质疑。

经典中的智慧:少即是多,小即是大

《庄子·养生主》言:“指穷于为薪,火传也,不知其尽也。”一把柴火烧完,火种却可无尽传递。大学生要做的,就是让自己成为那根“新柴火”,把老手艺的火种点进下一个时代。当算法把“内容为王”写进2025规则,最质朴的传承故事反而最抗衰减,因为它源自生活,也回归生活。

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~