非物质茶文化遗产保护 ***

是的,普通人也能参与。答案简单到四个字:学会认、学着用。一、它到底“非物质”在哪里?

陆羽在《茶经》写道:“茶之为饮,发乎神农氏。”千百年来,真正让一壶水生出灵魂的并非茶青本身,而是那一套“从种到泡”的经验、规矩和故事——这些看不见的巧思,就是“非物质”。

三大核心要素:

- 口传技艺:蒙顶山黄芽“闷黄”手势,只有师傅手把手教三遍,你才知道指腹的温度。

- 社交仪式:白族三道茶,一苦二甜三回味,端出去的不仅是一杯温汤,更是人情课。

- 文化空间:福建“喊山祭茶”,一声“茶发芽”回荡在海拔八百米,山也参与叙事。

二、为何今天必须“保护 *** ”而非“保存技术”?

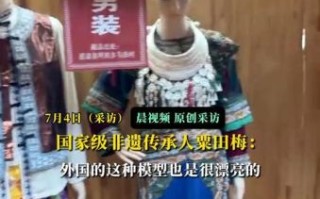

技术拍照就能存云端, *** 却靠人的手、眼、心协同。去年西湖龙井核心产区只剩七位平均年龄62岁的炒茶师傅,没有徒弟接班。再过五年,如果“手掌测温”的经验断档,再贵的锅也炒不出老底子栗香。

- 认知误区:有人把非遗证书当“古董锁柜”,其实证书只是“身份证”,活法才是关键。

- 权威数据:文化和旅游部2023年报显示,已有42项茶技艺代表性传承人离世却未留系统影像档案。

三、一套小白上手的三步实践法

1. 识别:先会“认”非遗元素

- 看技艺:同一款安溪铁观音,“正炒”豆香显,“消青”花香扬,区别在于做青时摇青力度与静置时长。

- 问背景:在直播间买茶时不妨问主播,“你家做龙井的辉锅老师傅叫什么?”说不出来,八成是贴牌。

- 查名录:登录“中国非物质文化遗产网·数据库”,输入省份+茶类,一目了然。

2. 消费:让活计在你手里继续呼吸

最稳的保护是“让它有市场”。建议:

- 优先选手作批次:价格比机制贵30%,但每一分溢价都流进师傅口袋当学徒经费。

- 记录过程发短视频:别只拍滤镜成品,聚焦他翻锅时手背的汗,一条5000播放就是一次“活广告”。

3. 分享:把“我学会了”翻译成“我们都学会了”

用新手听得懂的语言二次讲述:

“我试了滇红的全发酵,把室温控制在25℃,叶子边缘渐渐爬上红铜色,像晚霞悄悄漫上来。”一句人话,胜过十张教科书截图。

四、常见疑问自答区

问题1:住在城市没田野怎么办? 答:线上体验也能打地基。腾讯“云端茶课”已上线六集《武夷岩茶 *** 》,AR放大焙火细节,比现场围观还清楚。

问题2:学费会不会很贵? 答:贵州雷山银球茶协会暑期公益班,包吃住,七天只收三百块。记住一句茶行老话:“会喝茶的人不怕路远,路远才有好茶。”

问题3:我怕自己讲错反而误导别人? 答:先学“三步验证”:问师傅→查资料→拍视频二次确认。去年我误把“揉捻”写成“杀青”,留言区一片指正,反而让我涨粉。

五、一个值得抄作业的落地案例

2024年6月,90后张妤在苏州平江路租下12平米茶摊,只卖“碧螺春非遗体验包”:

- 内装5克茶+一张小流程卡+一个手机支架;

- 顾客扫码就能跟随张妤录的3分钟教学同步冲泡;

- 两个月内线上回购率35%,她把其中20%利润返聘炒茶师傅做直播。

一句老苏州茶客的评语:“小时候跟着爷爷闻到的清花香,孙女在这儿重新闻到了。” 这便是 *** 落地的回声。

引用

《茶,一片树叶的故事》纪录片刻:所谓非遗,不是留住昨日的树叶,而是让今天的沸水仍能唤出明天的春天。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~