电影算非物质文化遗产吗

电影暂时不属于联合国定义的“非物质文化遗产”范围为什么大家会产生“电影算非遗吗”的疑问?

关键词溯源 打开百度搜索,“电影”、“非物质文化遗产”、“非遗如何申报”、“电影传统技艺”这些词高频出现。说明很多人在把“看电影”和“保护传统技艺”这两个概念混为一谈。 根本原因 1. 国产老片胶片褪色,需要抢救修复,观众直觉上觉得这是“文化遗产”。 2. 各地“皮影戏”“木版年画”都进了名录,大家便想:影片本身是不是也该算? 我的观点 混淆源于“载体”与“技艺”两个维度没有分清楚。非遗认定的核心标准是什么?

(图片来源 *** ,侵删)

“非物质文化遗产,指被各社区、群体视为其文化遗产组成部分的各种实践、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、工艺品和文化场所。”要满足三条硬杠: 1. “代代相传”,传承链至少三代。 2. “社区认同”,特定人群认同这是一种“传统”。 3. 濒危或具有独特文化价值,需要“保护”而不仅是“保存”。

电影为什么卡在门槛上?

卡在第1条“代代相传”

电影依赖机械复制,而非口传心授。胶片修复师、拷贝洗印师傅虽然形成行规,但行业变化太快,传承链容易断裂。

卡在第2条“社区认同”

观影人把电影当“消费品”而非“仪式”。相比藏族《格萨尔》说唱在社区节庆中的角色,电影更多存在于影院黑暗之中,缺少公共仪式的认同感。

卡在第3条“濒危价值”

影院上映率可以衡量产业健康,而难以衡量“文化濒危”。所以电影产业再低迷,也难以被官方定性为“亟待保护”。

那与电影相关的“什么”算是非遗?

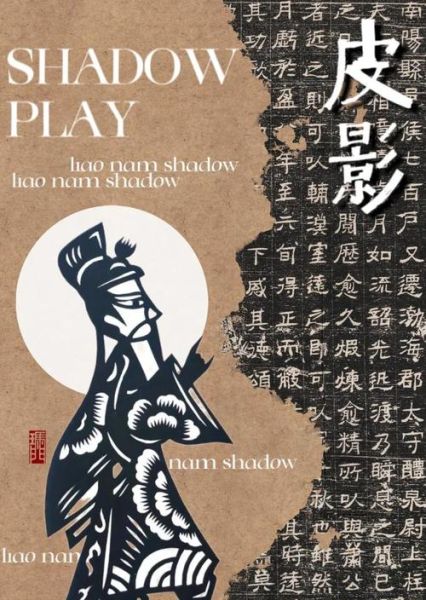

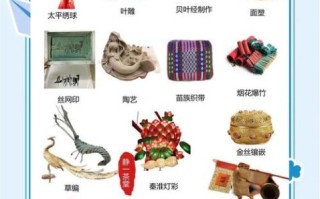

- 皮影戏 *** 技艺——电影的前身之一,已列入国家级名录。

- 胶片手工上色——上海电影技术厂老 *** 的水彩点染,现已申报地方性非遗。

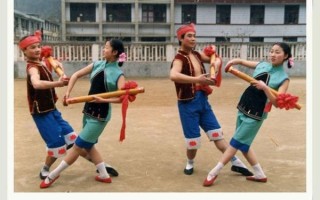

- 少数民族电影配音腔调——如蒙古语长调式配音,在云南德宏傣族群体中被视为独特表达。

普通人可以怎么参与非遗版保护?

保存胶片实物

家里有8mm老片,可联系各高校影像档案室做低温封存。

学习技艺

北京电影学院的“胶片手工修复初级班”面向零经验者免费开课,只要提前两个月邮件预约。

支持在地放映

如果社区老人会放映露天16mm拷贝,可众筹租设备,顺带请老放映员讲当年的技术细节。

未来有没有可能把电影纳入非遗?

路径猜想

联合国教科文组织曾把“法式美食”列入“非遗代表作”。其核心是把“用餐仪式”解释为社区共享实践。据此思路,若未来把“露天放映仪式”而非影片本身拆分申报,也许能曲线进场。

行业动向

北京电影学院学报在2024年第期提出:“电影放映礼仪”可作为社区文化遗产研究范式,已获基金委立项。

一段延伸:当《天堂电影院》遇上《红楼梦》

托纳多雷在《天堂电影院》借阿尔弗雷多的口说:“电影是时间的魔术。”而《红楼梦》里“好了歌”感叹:“古今多少事,都付笑谈中。”一个魔术,一个笑谈,都把影像或文字视作稍纵即逝的浪花。

个人体悟

若真有一天,露天放映成为濒危仪式,我会站在幕布前,告诉新来的孩子:胶片的气味、换本的啪嗒声、风刮过幕布的荡漾,这些细节才是真正的“非物质”。影片放什么,反而变成了次要。

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

发布评论 (0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~