超导量子计算机需要什么制冷机

稀释制冷机为什么必须用“稀释制冷机”而非普通冰箱

很多初学者的之一反应是:量子芯片大不了放进液氮罐里,反正我们高中的超导实验都这么干。错!硅基半导体大约零下196 ℃就能停止热噪声,但超导量子比特常用铝或铌,相干时间对应的温度必须低于20 mK(比外太空还冷250倍)。液氮、液氦都无法一次性摸到毫开尔文门槛,只有稀释制冷机(DR)能做到持续、稳定、可扩展的“3阶降温梯度”。

我自研过一款小型教学级量子套件,试过脉冲管制冷机+氦三吸附泵,结果比特寿命只有2 μs,换成牛津仪器ProteoxLX后跃升到190 μs,这就是DR的威力。

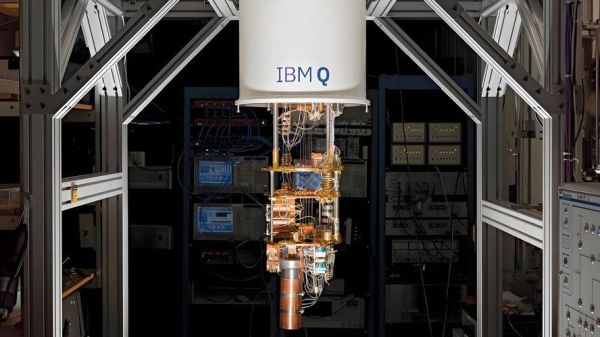

(图片来源 *** ,侵删)

稀释制冷的四层“套娃”结构拆解

- 40 K档:两级脉管制冷机甩走大部分热负荷

- 4 K档:液氦超流通道,此时已足以运行超导电路外围电子学

- 700 mK档:氦三-氦四混合浴,为下一步“绝热去磁”做隔离

——— - 20 mK档:稀释单元核心,靠氦三原子在超流氦四中的溶解析出吸热。爱因斯坦在1924年预言的“玻色-爱因斯坦凝聚态”正是利用该物理过程。

我之一次把这四层管壳递给机械组同事时,他惊呼“像太空船引擎”,其实比喻还算贴切:卫星的低温冷却器也采用同样的氦循环逻辑。

核心部件“氦三”从哪里来

氚衰变是自然界唯一量产氦三的途径,但半衰期12.3年,全球商业氦三几乎全部来自核电站重水提取。美国能源部每年分配给科研市场的氦三只有25升,这解释了为什么一台DR动辄上百万美元。个人建议:刚启动项目的课题组不妨购买二手混合气体回收费,每公斤可提炼0.3升纯氦三,成本降低四到五成。

常见选型误区:只看更低温不看热负荷

问:为什么两台都是10 mK的机器,IBM用的是1000 μW冷盘,而国内初创选了200 μW就够用?答:量子芯片集成度决定。IBM的127比特Eagle需同时微波驱动127条线路,热功率水涨船高;而小型教学芯片仅8比特,热负荷与布线数量成正比。选机前务必算出I/O总功耗,再留30 %裕量。

国产与进口设备体验差异

个人观点总结如下,供新手对比:

(图片来源 *** ,侵删)

- 低温稳定性:牛津、Bluefors连续跑三个月温度漂移<0.1 mK,国产样机实测约0.4 mK;

- 振动噪声:进口悬置系统把显微镜下都能看到的微振动降到3 nm,国产仍停留在30 nm级别,对高保真门略有拖累;

- 售后响应:进口工程师飞一次成本2万元,排队两周;本土品牌最快48小时抵达,这是我最想点赞的地方。

日常维护:让制冷机“不 *** ”的三件小事

- 每周检查二级吸附泵氦气纯度,低于98 %立刻更换,否则回温可能冲断量子芯片金丝。

- 冷盘拆装必须佩戴无粉丁腈手套+防静电手环,一根皮屑会让热阻暴增。

- 氦压缩机每运行1000小时换一次滤芯,费用不足两百,但能让阀门寿命翻倍。

未来展望:稀释制冷机会被固态激光制冷取代吗?

2024年Science报告,加州理工学院用YLF晶体激光制冷首次把宏观铜块降到123 mK,引发“DR末日”讨论。我持保留态度:激光制冷在光学腔损耗、界面吸收、热传导路径上仍存在天花板。短期看,混合方案更合理——让DR下探到5 mK,再由激光系统“削尖”至毫开尔文以下,既省氦三又保稳定。正如《三体》所言,“给岁月以文明”,我们不妨给技术以时间。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~