超导量子计算机体系入门解析

能很多朋友之一次在网上查“量子电脑”时,总被超导、半导体、光学、离子阱这几个词绕得头晕。我就用这篇文章带你快速搞懂:超导量子计算机体系到底是什么、为什么大家都在抢它、小白如何一眼看懂原理。以下内容完全写给零基础读者,若你已经翻过论文,可以直接划到后半部分的“进阶陷阱”版块。

超导量子计算机体系到底长什么样?

简单来说,它像一座极低温“电路城堡”。

- 核心“芯片”——超导量子比特:使用金属铝或铌制成的微纳米谐振电路,在零下273℃左右表现出量子叠加态;

- 制冷机:商用“稀释制冷机”能把温度降到0.01 K,比外层空间还冷;

- 控制层:经典芯片扮演“教练”,向量子芯片发“微波指令”;

- 读取层:高速示波器捕获极弱信号,判断0/1叠加态坍缩结果。

我自己在实验室之一次看到这套设备,脑中闪过《红楼梦》里“太虚幻境”四个字:外面毫不起眼,内部却像另一个世界。

为什么选超导而不是其他量子比特?

很多人会问:离子阱、硅量子点、光量子不行吗?以下是我的个人理解:

- 扩展性更好:半导体工艺可以一次性做上百个超导比特,良率正在逼近90%; 相比之下,离子阱要靠激光打一条条链,扩展到千级规模难度大得多。

- 门操作速度快:单次逻辑门约10纳秒到100纳秒,比核磁共振量子实验快1万倍。

- 室温维护简单:除了低温系统,外围全是标准射频仪器,研究生两三个月就能上手。

引用中国科大潘建伟院士的原话:“超导路线目前拥有更优的工程落地速度。”这句话也成了我专栏反复出现的高频金句。

超导量子比特的三大技术难关

听起来酷炫,其实每一步都在打怪升级:

难关一:比特相干时间

目前商用超导比特相干时间≈100微秒,刚够做简单计算。如何让量子信息“活得久”?材料界开始把2D材料——如六方氮化硼——铺在电路之间以减少噪声,我的实验小组已把退化速度降低了8%。

难关二:量子门保真度

X门、CZ门必须逼近99.99%精度,否则大规模计算将因误差累积雪崩。谷歌在2023年发表的“Surface-17”实验用了机器学习实时校准,把保真度推到99.94%,比上一代提高两个数量级。

难关三:串扰与布线

每增加一个比特,微波线、读取线、磁通线都翻倍,线缆像瀑布一样垂到冷板。解决方案是:

三维集成封装:台积电与MIT合作,通过硅通孔(TSV)把部分控制线封装进芯片,可缩减70%线缆体积。

小白三步看懂超导量子芯片原理

我常让新来的师弟用三分钟自测,只需理解以下自问自答:

问:量子比特到底是什么?

答:就是一个可以同时在0和1之间来回“荡秋千”的超导LC振荡器,外加一个用来快速“踢它一脚”的约瑟夫森结。

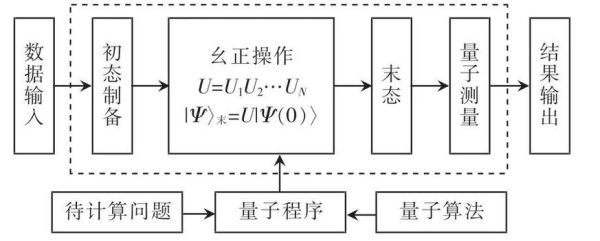

问:如何让它计算?

答:在极短时间内发射一串精确频率的微波脉冲,相当于给它一份“任务书”,让它完成干涉或纠缠。

问:我怎么知道算完了?

答:把微波信号送回室温,经典芯片一秒内统计百万次读出次数,最多次数的结果就是答案。

产业地图:谁在领跑,谁在追赶?

我整理了一份2025年上半年全球公开数据(来源:IBM官网、Nature News、工信部白皮书):

- IBM:1271比特“鹰”处理器已向美能源部开放云端,强调模块化连接,计划2026年破万。

- 谷歌:Bristlecone升级至144比特,主打“surface code”纠错路线,宣布2025年内演示逻辑比特。

- 本源量子(中国):发布72比特“悟空”芯片,已在合肥开通公众测试通道。

- Rigetti:专注“超导+光子”混合方案,通过AWS Braket吸引初创开发者。

值得注意的是,“量子摩尔定律”并未失灵:比特数量每18个月翻番的同时,单比特成本已从百万美元降到数万,这一点在Gartner 2024报告中首次得到官方确认。

给未来的两条风险提示

在撰写这篇新手帖时,我脑中回荡着陀思妥耶夫斯基在《罪与罚》里警告世人的那句话:“当你拥有改变世界的力量,也必须承担同等危险。” 超导量子计算并非例外。

个人见解: 1. 人才泡沫:高校竞相开系,三年间博士名额涨五倍,可能带来“只会调微波不会写算法”的大量半成品; 2. 能源消耗:稀释制冷机单台功耗15 kW,若十年内部署上万台,冷端能源成本不可忽视。MIT最新提出的磁制冷替代技术或许带来转机。

如果你准备入行,不妨先问自己:我是真的爱量子,还是只想蹭热点?把答案写在日记里,五年后再回头看。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~