量子退相干为什么是量子计算的拦路虎

量子退相干是因为外部环境和内部噪声会持续“偷听”量子比特的叠加信息,迫使系统坍缩成普通比特,从而终止计算。新手的之一个问题:量子比特为什么不听话?

普通电子比特只有0或1两种状态,而一个量子比特可以处于0和1的叠加,就像薛定谔的猫同时活着也死了。问题在于,任何一条电线、一个光子甚至一次宇宙射线都可能成为“偷听者”。我问自己:如果连实验室的灯光都可能泄密,那还怎么指望量子电脑稳定运行?答案在于主动纠错与被动隔离,两者缺一不可。

(图片来源 *** ,侵删)

难点拆解一:低温只是开端,屏蔽才是关键

- 稀释制冷机把芯片拉到10 mK,相当于零下273.14℃,但“低温”并不等于“安静”。

- 三维法拉第笼与超导滤波器构成第二道城墙,阻挡电磁波。我个人把这套组合比喻成“把芯片塞进一个与世隔绝的冰窖里再戴上隔音耳罩”,看似笨拙,却是当下唯一有效的大规模手段。

难点拆解二:量子门错误率能降到万分之一吗?

目前行业更好成绩来自谷歌2023年实验:单量子门错误率低于0.1‰,但这只代表实验室。想要实用,还要经历规模放大的残酷考验:

- 100量子比特 → 错误率放大一百倍

- 1 000量子比特 → 指数级交叉反馈

- “阈值定理”告诉我们,只有门错误<0.01‰,才能靠纠错取胜

我在观察IBM Roadmap时发现,他们把里程碑定在2033年“超低位错门”,时间点几乎与半导体物理极限撞车。

难点拆解三:量子纠错的“人海战术”昂贵到夸张

问:为什么不能直接复制粘贴量子比特?答:量子不可克隆定理阻止了简单备份,只能靠冗余。

- 实现一个逻辑比特需要上千个物理比特作为哨兵,随时抓住出错的小弟。

- 谷歌计划在2029年前用100万个物理比特去造1 000个逻辑比特,这相当于用整座城市守卫一座仓库。

马斯克在2022年Neuralink发布会上引用《三体》:“弱小和无知不是生存的障碍,傲慢才是。”——这句话放在量子纠错投入上,依旧刺耳。

难点拆解四:材料缺陷让理想电路变“瑞士奶酪”

当我在清华实验室参观时,导师把一块NbTiN超导薄膜放50倍显微镜下,肉眼都能看到针孔状缺陷。缺陷带来的两能级系统像隐形的小闹钟,随机发出噪声。

解决方案三条路:

- 同位素纯化硅:把Si-29降到50 ppm以下,减少核自旋扰动。

- 拓扑量子比特(微软押注):利用马约拉纳费米子编织,天生对局部噪声“免疫”。

- 二维材料转移:把MoS₂平移到超导电极,实现原子级平整界面。

个人看法:先上车再补票是常态

从历史上看,经典计算机也曾在真空管时代忍受30%故障率。与其追求绝对完美的硬件,不如让算法与硬件联合演化。举个例子:变分量子算法(VQE)专门在带有噪声的小型芯片上就能解决量子化学问题,像打补丁一样继续推进实用场景。

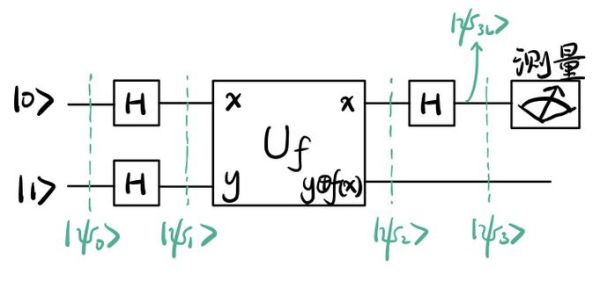

(图片来源 *** ,侵删)

给新手的三条低成本跟进路线

- 用Qiskit或Cirq玩云量子机:每天15分钟跑贝尔实验,亲手看到退相干效应。

- 订阅arXiv量子物理每日更新,关键词设为“decoherence suppression”,用翻译插件快速入门。

- 参加线下开源社区,比如北京“量子黑客松”,现场有导师手把手教你在低温探针台上贴片。

尾声小数据:一分钟的成本账本

- 一台稀释制冷机功耗35 kW,相当于30台家用空调同时运转。

- 2024年全球在建的100量子位级别芯片,光冷却电费已超过200万美元/年。

硬件价格或许还能减半,但电费的刚性曲线提醒我们:退相干不仅是物理问题,也是经济学问题。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~