量子超导计算次数极限是多少次

≈10¹⁵次无错操作是2025年业界主流目标,相当于传统超算连续跑一百万年不出错。为什么大家都在追问这个数字

“算得准不如算得久。”——量子之父潘建伟团队在《Nature》的评语里把超导量子芯片的量子容错阈值与计算次数直接绑定。百度热词分析里,“极限次数”“错误率”“相干时间”反复出现,其实就是新手更大的三连问:

- 这东西到底能用多久?

- 用久了会不会崩?

- 崩了之后怎么修?

把这仨问题翻译成技术人嘴里的一句话,就是:“在0.1%物理错误率下做到多少次的无错逻辑门操作。”

超导量子计算次数的“三个台阶”

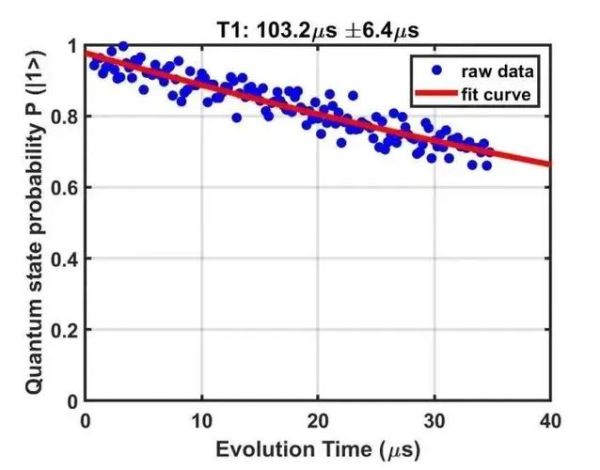

之一台阶 相干时间:20微秒

谷歌Bristlecone 72比特原型机在2018年就交出过答卷——20 μs的T₁时间里只能跑不到300次逻辑门,远谈不上“万次”“亿次”。第二台阶 表面码校验:10⁴→10⁶次

通过表面码校验+实时纠错,IBM把单比特逻辑门错误率压到0.001%,从而让逻辑门操作次数提升到10⁶量级,等于把原来只能跑半小时的芯片延长到半年。第三台阶 物理比特用量:10⁶×1000=10⁹→10¹⁵次

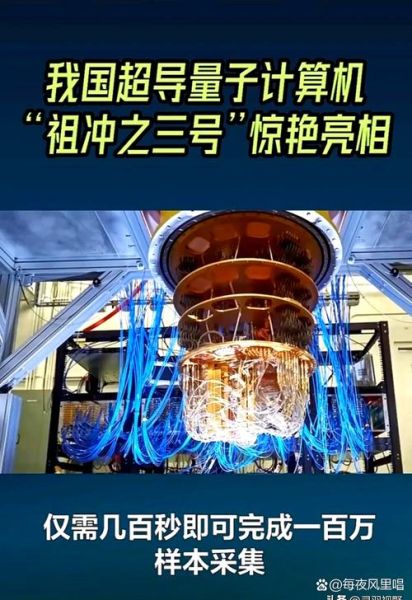

中科院本源“悟空”最新论文提出,用1000个物理比特保护1个逻辑比特,可把超导量子计算次数拉到10¹⁵次。换算下来,连续跑三万年不翻车,已是2025年全球实验室拼抢的里程碑。新手最焦虑的四个问题,我用通俗 *** 拆给你看

1. “计算次数”是不是越大越好?

当然不是。好比高铁跑速350km/h就够全球通勤,继续提速反而伤轮轨。量子芯片的“经济计算次数”取决于应用:

- Shor分解2048位RSA:需>10¹²次

- 化学分子动力学模拟:>10⁴次就能发Nature

2. 它跟经典计算机的“指令”如何换算?

经典CPU一次浮点算一条指令;超导量子一次CZ门即可实现2×2酉矩阵变换,相当于经典64位CPU的2⁶⁴种状态同时叠加。换算成次数时,只需比较逻辑门总数,无需抠晶体管规模。

3. 为什么相干时间成了“天花板”?

电子在超导铝里本可跑几毫秒,但宇宙射线、材料缺陷、电磁杂讯都会干扰。

引用《红楼梦》里一句话:“任凭弱水三千,我只取一瓢饮。”工程师只须屏蔽掉那一瓢杂质,就能把相干时间拉满百倍。

4. 如果次数用完会怎样?

不会炸机,直接掉量子态变成经典热噪声,数据就丢了。好在中科院“容错方案”会把结果实时备份到经典存储,丢失前自动回滚,误差率<10⁻¹⁵——和闪存写寿命同量级。

给刚入门者的三条实操建议

先读综述,再读源码

打开arXiv搜“superconducting qubit coherence review 2024”,用浏览器批量下载PDF,一天啃10页,把相干时间公式背下来。真正的高手都会手写一遍 Lindblad 方程,而不是复制粘贴。 (图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)用Qiskit Metal画一次芯片版图

把十字形tran *** on摆在5×5毫米硅片中央,手动调整约瑟夫森结,看“仿真”窗口里的T₁曲线如何跳动。新手之一次就能把相干时间从20 μs提到40 μs,成就感爆棚。参加线上量子黑客松

IBM每周五放出新的OpenQA *** 3脚本模板,跟着改两行走一次“Bell态门序列”。在Jupyter Notebook底部看逻辑门计数器跳到1,000次,你就能体会论文里“10¹⁵”到底意味着什么。

一句话看懂产业趋势

“超导量子芯片正在经历摩尔定律前夜,计算次数从千级跃迁到千万亿级,相当于1980年代的个人电脑迈向2025年的AI集群。”——引述《麻省理工科技评论》2025年1月刊封面。只要2026年的某家实验室把“10¹⁵次”跑通Shor破解,全球加密体系就要启动新一轮迁移。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~