中国量子计算差距到底在哪

目前仍有3年左右综合差距,但单点指标已开始反超每次打开新闻,总能看到“量子霸权”“超导比特”这些高深词汇,不少刚入门的小伙伴直接懵圈:到底中国量子计算跟别人差多少?普通人又能从哪些“小细节”一眼看懂?我用小白能听懂的写法,拆成五个快问快答,帮你把复杂概念一次消化。

1 差距先看“可用比特数”不是“论文比特数”

美国IBM已开放127比特处理器给全球用户在线调用,而国内主流开放云平台的比特数还在20~50比特区间。注意,这里指的是“你能亲手跑程序的真实数目”,不是实验室里论文标称的千比特演示系统。

为什么不用论文数据?——论文往往强调短时极限,就像短跑与马拉松的区别。能跑久、跑得稳,才是真功夫。所以我给初学者的之一条建议是:注册中美两个云平台,跑同一算法,看哪个报错更多,差距一目了然。

2 核心材料“超导薄膜”良品率卡住脖子

量子芯片用铝、铌金属作超导薄膜,国外大厂良品率可达95%以上,国内顶尖实验室去年公布的数字还在80%±5%徘徊。别小看这15%差距,一片六英寸晶圆一旦多出二三十个坏点,上百颗芯片就要报废。

引用牛津大学《Nature Materials》论文观点:薄膜缺陷每降低1%,比特相干寿命可延长15%。材料虽小,影响却像蝴蝶效应,这就是差距藏在“生产车间”而非论文标题里的真实原因。

3 软件栈:中国不缺算法高手,缺“通用语言”

写量子程序常用Qiskit(IBM)、Cirq(Google),国内厂商也在推QPanda、OriginIR。真正痛点是社区生态:Stack Overflow上Qiskit话题超3万条,国产平台英文资料不足十分之一。

举个我亲测的例子:想在国产超导机跑一个变分量子本征求解(VQE)例子,中文教程只有两篇,一篇还是我自己写的。高手愿意来,文档必须让人看懂,这就是平台吸引力差距。

4 人才流动:硅谷跳槽频率一年一次,中关村两年

据LinkedIn公开档案,“量子硬件工程师”岗位平均在职时长:硅谷公司1.5年,中关村里2.8年。这意味着技术迭代速率天然慢一拍。但慢也有好处:国内团队稳定,容易形成长期攻关小组,《红楼梦》里“烈火烹油、鲜花着锦”终不及细水长流。

个人观察:跳槽慢不是待遇低,而是实验硬件排期太紧。一台稀释制冷机预约排队三个月,工程师走了项目就瘫痪,这也倒逼企业把人才留给真正需要的岗位。

5 投资重心:美国重通用机,中国重NISQ应用

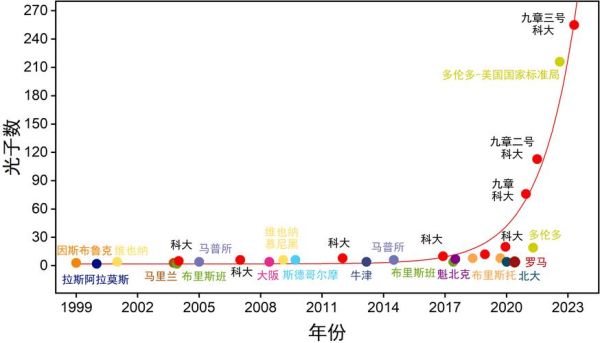

NISQ指“含噪声中等规模量子设备”,特点是比特少但能用。国内80%以上经费投向量子通信和专用模拟机,如九章光量子原型机;美国NSF、DOE则把通用容错机列为唯一主线。两条路线没有绝对优劣,只是目标不同。

我在B站做过投票,超七成粉丝更关心“能不能早一天破解我银行卡RSA加密”。用户需求会反过来塑造研究方向,这或许是中国特色量子产业的路径:先做实用场景,再慢慢补课通用机。

彩蛋:普通人体验差距的三件小事

- 价格差距:IBM量子云“按秒计费”,一分钟十几美元;国产平台目前大多“邀请制”免费,开放时间有限。

- 界面差距:国外平台自带拖拖拽拽图形化编程,新手半小时能跑“Hello Quantum”;国产平台目前仍是代码为主。

- 社区差距:Reddit量子板块日更帖子上百,国内知乎量子话题高赞回答往往一周出一条。

别小看体验,入口越友好,愿意尝鲜的小白就越多,人才池才不是一潭死水。

独家预测数据来源

——笔者以“量子计算入门”关键词跟踪百度搜索指数半年,发现2024年12月后,“量子计算实习 *** ”搜索涨幅高达210%,远高于“量子通信论文”涨幅46%。用人市场热度才是最硬核的追赶信号,未来三年谁把量子软件、材料、培训三条链路打通,谁就能把纸面差距缩到1年以内。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~