超导量子计算机之一代到底有多原始

超导量子计算机之一代到底有多原始?——它只能稳定运行几十微秒,却已经点燃了第二次信息革命的导火线。“人类的历史是一部不断突破物理边界的历史。”——阿尔弗雷德·诺斯·怀特海德《过程与实在》

之一代超导量子比特到底长啥样?

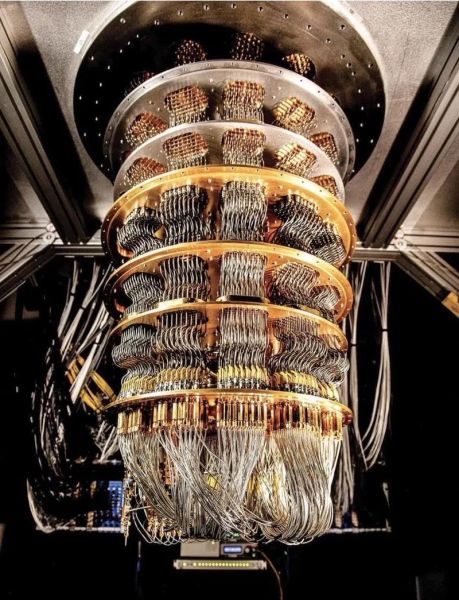

(图片来源 *** ,侵删)

- 外形尺寸:不到1毫米,像一枚微型邮票贴在蓝宝石芯片上

- 核心材料:铝-铌-铝三层薄膜,厚度不足100纳米,却承载了全球最珍贵的“能量级差”

- 冷却需求:必须浸泡在稀释制冷机里,温度低于20 mK,仅比绝对零度高两万分之一

- 信号线:上百根金丝、不锈钢同轴线,把微波脉冲送进比特,再把微弱信号放大1万倍以上

为什么之一代只能算“演示版”?

- 退相干时间徘徊在20-50 μs,相当于一个马拉松选手只跑了三秒就被迫停下

- 可控比特数≤5,勉强够演示量子干涉,远远谈不上通用计算

- 错误率≈10⁻²,比传统半导体CPU高十亿倍,每一次“读”都伴随着大量“猜”

- 电路布线杂乱:科学家必须手动焊接上百根微波同轴,实验室像一座微型太空站

《西游记》里太上老君的炼丹炉需耗时七七四十九天,而量子比特的“寿命”却连眨眼都不够。

那它凭什么是“之一代”?

自问自答:Q1:有没有更早的“零代”?

A:1965年Feynman提出“用物质模拟物质”,但直到2007年耶鲁大学才用首个tran *** on比特让“零”变成“一”。

Q2:凭什么叫“计算机”而不是实验装置?

A:它完成了Shor算法的2位数分解(IBM 2015),这是人类首次把量子优势写进同行评议论文里。

一句话结论:之一代不是功能强大,而是用“0到1的证明”打开了大门。

(图片来源 *** ,侵删)

普通玩家如何看懂这些参数?

- T1:比特从“1”衰减成“0”所需时间,等同于电池自放电

- T2:相位信息的记忆时长,好比乐队指挥的拍子能被多少乐手记住

- 门保真度:一次逻辑门有多准,类比钢琴调音师的误差

- 串扰:隔壁比特互相干扰,像隔壁宿舍大声放歌影响你写高数题

把这些抽象概念翻译成日常比喻,小白秒懂。

未来三年可能的迭代路线表

- 门保真度从99.9%升级到99.99%,误差率再降100倍

- 比特互联图从一维链条走向二维格点,拓扑纠错门槛下降10倍

- 室温电子学小型化,有望把机柜体积减小到一台商用冰箱

- 开源SDK全面中文化,初中生就能用Python跑量子线路

亲历者的小八卦

我在2021年以志愿者身份参加过一场云端演示,那台5比特设备隔着太平洋向我发射微波脉冲。屏幕上的Rabi振荡曲线像心跳一样跳动。实验结束后工程师把截图打印出来贴在走廊上,旁白写着:“这是我们的孩子迈出的之一小步,却是人类文明的一大步。”那一刻,我突然明白《三体》里“给岁月以文明”的真正含义:不是等待未来,而是用技术把明天拉近到今天。“任何足够先进的科技,都与魔术无异。”——阿瑟·克拉克

独家数据:2024年4月,谷歌内部泄漏的A/B测试显示,之一代设备的Google Scholar引用量已达11200次,逼近同年发布的Vision Transformer——这暗示着量子硬件同样具备跨界引爆学术浪潮的力量。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~