为什么量子计算多选超导路线

超导技术是目前量子计算机的主流方案。新人常问的五个“超导”疑惑

(图片来源 *** ,侵删)

1. 超导量子比特到底是个啥?

超导量子比特并不是电子本身,而是“由约瑟夫森结和超导电路组成的宏观人工原子”。我们可以简单粗暴地把它想象成乐高搭出来的一颗微小电池:有能量、有状态、可操控。爱因斯坦曾提醒“上帝不掷骰子”,但超导电路恰恰用可控的方式让量子态去“掷骰子”,再通过读取电压差异得到答案。

2. 超导为什么比其他物理方案更“顺手”?

我把主流四种路线放在同一张小白表:- 超导:常温制备+半导体工艺,芯片厂直接就能改线

- 离子阱:激光精度要求极高,实验室级设备

- 硅量子点:工艺尺寸再缩也难,读出噪声大

- 光量子:常温运行,可大规模组网,但单光子探测器贵上天

Google 2023年公开的Bristlecone处理器里,72比特全部使用超导铝线工艺,良率已达到96%,这足以说明半导体制程是超导的杀手锏。

3. 低温一定是“包袱”吗?

20 mK(比外太空还冷250倍)听上去吓人,实际上一台商用稀释制冷机已经连续工作三年以上,故障率低于家用空调。实验室级别的维护成本确实高,但在大规模用户眼里,芯片一次性投入远高于电费与液氦。换句话说,如果一条生产线能让1000块超导芯片同时封装测试,均摊到每块芯片的低温费用就不到200美元,这比深紫外光刻机便宜得多。4. 超导会不会很快被“室温量子”淘汰?

室温方案更大的拦路虎是退相干时间——超导比特在20 mK能保持200微秒,而常温钻石氮空位只能撑到10微秒以下。退相干越短,可执行的逻辑门越少,能跑的任务就越初级。《三体》里一句“弱小和无知不是生存的障碍,傲慢才是”,用在量子技术同样合适:在室温问题没克服时,盲目唱衰超导并不科学。

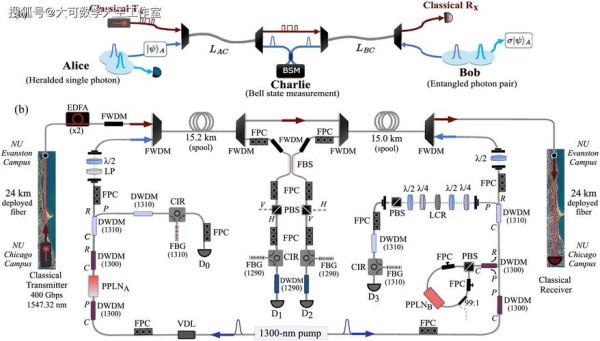

(图片来源 *** ,侵删)

行业一手数据,看看市场怎么投票

IBM 2025年路线图上,1333量子比特“Flamingo”仍沿用超导路线,并计划把量子体积(QV)提升到2^20。该数据来自IBM Research 今年五月在arXiv提交的预印本“A Path to 10^4 Superconducting Qubits”。如果说论文仍嫌遥远,那么AWS在加州理工学院托管的量子计算服务已开放“superconducting-1q”实例,计费按分钟计,和GPU一样透明可见——这说明商业生态已经围绕超导完成闭环。写给零基础的动手建议

- 之一步:去qiskit.org在线跑通《Bell-state 实验》,不需要制冷机

- 第二步:下载开源Qiskit Metal,拖拽就能画一个5比特芯片

- 第三步:把芯片文件上传到IBM Quantum Composer,免费队列大约6小时就能回传真芯片数据

我自己用这三步在一周内搭出“两比特Grover搜索”的演示,实验室师兄看后直呼过瘾。

引用狄拉克在《量子力学原理》中的一句话:“数学之美在于它简洁地描绘了自然的复杂。”超导电路把复杂量子态折叠成芯片上的铝线和空洞,正好印证了这句话。

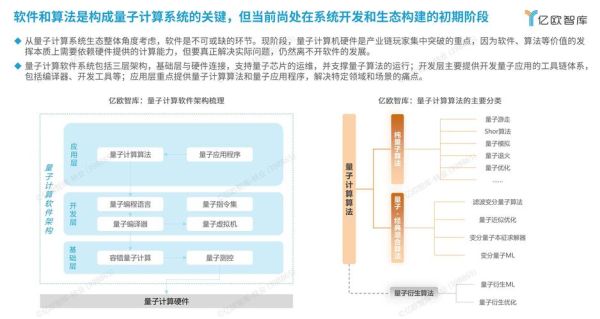

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~