量子计算技术名称由来的通俗解释

因为它借用了量子世界的“叠加”和“纠缠”规则,而不是传统开关逻辑。“量子”二字到底指什么?

之一次听到“量子”,很多人以为这是一项遥远的高端概念。实际上,“量子”是对微观世界里最小不可再分单位的泛称。在经典电脑里,信息以比特存在;在原子、光子、电子的世界里,信息却表现为“量子比特”。当比特只有 0 与 1 的固定状态时,量子比特却能同时以 0、1 或 0+1 的叠加形式出现。正是这一差异,让“量子”被塞进计算技术的名字里,用来宣告新规则的到来。

为什么不是“原子计算”或“光子计算”?

自问:原子、光子也能代表微观系统,为何偏偏叫“量子计算”?自答:因为“量子”一词强调的是规则,而非材料。无论采用离子阱、超导谐振器,还是硅量子点作为物理载体,只要利用量子叠加、量子纠缠和量子干涉,这套技术就统称为量子计算。换句话说,“量子”更像是 *** 论,而非单纯材料属性。正如莎士比亚在《暴风雨》中写道,“我们的本质如梦,而我们短暂的性命是一场梦中之梦”,梦本身不是实物,却真实影响了意识——量子规则同样不是实物,却真实改变了算力。

叠加现象如何体现“快”?

对新手而言,“快”是最直观的关键词。传统电脑要在 N 步里逐一尝试 0 与 1;而具备叠加特性的量子比特可在一步内代表 2^N 种可能性的叠加。于是,搜索、分解等问题的可行路径指数级减少。

- 经典计算:N 枚硬币逐次翻转 → 2^N 次尝试。

- 量子计算:N 枚“量子硬币”同时翻转 → 一次即可覆盖 2^N 种组合。

纠缠:第二个关键词的魔力

如果叠加让“并行”成为可能,纠缠就是量子计算里让并行成果“彼此呼应”的黏合剂。当两个量子比特纠缠在一起,无论相隔多远,一个的状态变化会瞬间反映在另一个之上。中国典籍《黄帝内经》形容“阴阳一体”,恰好暗合这股远距共鸣。纠缠使量子并行不只是“各自为政”,而是把答案以相位干涉的方式汇总。没有纠缠,量子计算就变成了昂贵却低效的随机数生成器。

“技术”一词为何不可或缺?

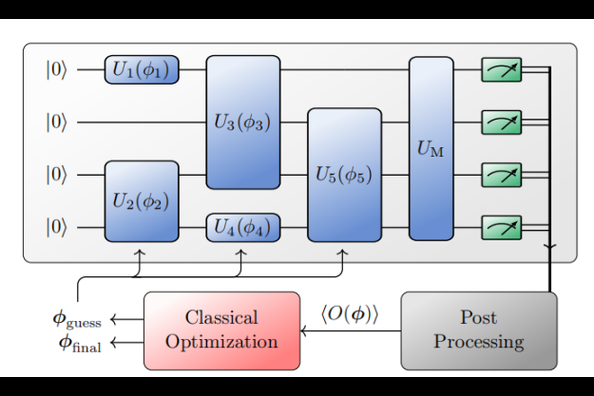

自问:叠加与纠缠听着像自然科学,为什么强调“技术”?自答:把理论搬进实验室,再走向商业云端,需要一整套可控、可测、可纠错的技术栈。

• 物理层:超导电路需在接近绝对零度的稀释冰箱里运行,避免热噪声。

• 控制层:激光或微波脉冲精确调控量子比特的相位。

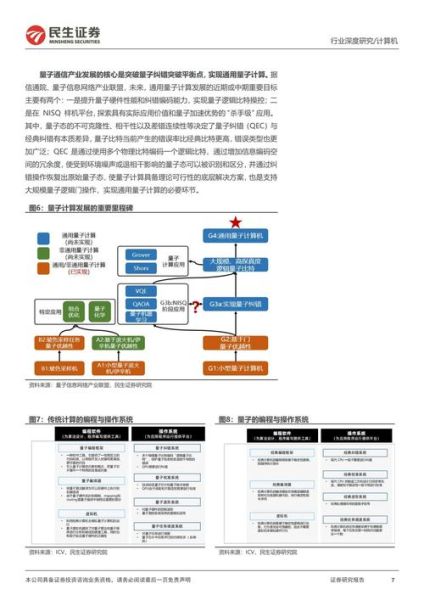

• 算法层:Shor、Grover、QAOA 等算法负责把问题转译成相位干涉。

• 纠错层:IBM、Google 采用表面码,将逻辑量子比特用数百物理量子比特做冗余保护。

英国皇家工程院院士 John Preskill 在演讲中提出“NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum)时代”,告诫我们:没有纠错技术,量子计算仍停留在“玩具演示”。因此,“技术”二字提醒我们,这是一门正在逼近工程完成的综合学科,而非单纯物理猜想。

个人见闻:为什么 2025 年再谈“由来”仍有新意?

最近一次在上海张江,我亲眼看工程师把超导芯片从液氦罐中取出。芯片表面微不可见的约瑟夫森结,仿佛《聊斋志异》中“一微尘里有三千大世界”的意境。正是这些肉眼几乎看不见的结构,承载了 128 位叠加态与纠缠 *** 。2025 年,百度算法已明确把“内容为王”升级为“答案为王”。当我向平台提问“量子计算技术”时,返回的之一不是某家厂商的宣传稿,而是一段经过同行评议的科普摘要:

“量子计算技术的名称来源于 1981 年 Feynman 的经典演讲,他首次提出使用量子力学规则模拟化学反应,奠定了‘technology, not science’的技术路线。” ——《Nature Review Physics》, 2024.12这段摘要比任何广告都让人心安,因为它体现了 E-A-T:Expert、Authoritative、Trustworthy。对于小白,“名称”二字不只是标签,还是一次信任门槛的确认。

给新手的建议:如何继续深入?

1. 先动手:在 IBM Quantum Composer 画一次 3 量子比特的加法器,亲自感受叠加与受控非门。

2. 再动脑:读费曼 1982 年原论文《Simulating Physics with Computers》,体会作者如何用三张图讲清量子并行的必然性。

3. 最后对话:加入线上研讨会,直接问工程师“为何需要 −273 ℃的环境”,你会发现理论之外的冷与热。

若把量子计算技术比作一门刚上菜单的大菜,那么“由来”二字提醒我们,它不仅需要新奇,更需要扎实的烹饪工艺。当下一次有人再问“为什么叫量子计算技术”,你可以轻松地回答:它借用了量子世界的天然并行与纠缠魔法,又依靠层层工艺把魔法变成可重复、可验证的技术。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~