当我在实验室之一次把稀释制冷机的温度降到10 mK以下时,控制台上突然跳出的“CHSH violation”让我觉得,超导量子不再只是黑板上的符号,而是一颗真正会计算的原子。今天这篇文章,我想用最“外行”的语言告诉小白们:为什么鼎鼎大名的“九章”也选择了超导这条低温赛道。

什么是“九章”?跟我有半毛钱关系吗?

“九章”是中国科学院潘建伟团队打造的光量子与超导量子双路线实验平台。 它不是一台“电脑”,而是一种“验证机”——用来验证量子优越性是否真实存在。对普通人而言,它或许在十年后才会出现在云服务器后台,但理解它的工作原理可以让你提前看懂下一轮科技浪潮。

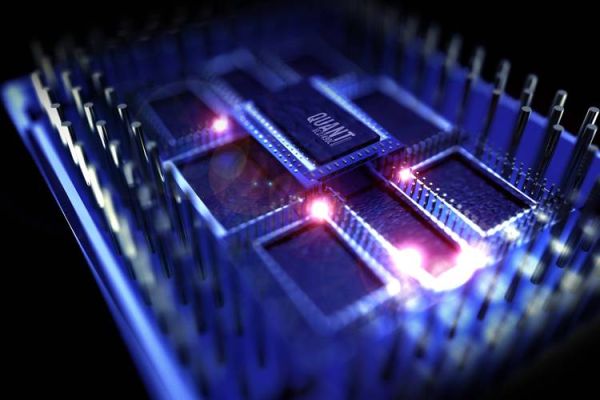

超导量子比特长什么样?

你可以把超导量子比特想象成一块极其微小的超导电感—电容LC振荡器,尺寸大概只有头发丝的五百分之一。 我习惯用“硬币翻面”的比喻:

- 硬币正面=0,反面=1,硬币“竖着转圈”=叠加态

- 超导环里面的磁通量正好扮演了这个硬币

- 只要把硬币固定在一个几乎无摩擦的低温桌面,它就能转足够久而不倒

为什么一定要在低温?

我问学生:如果不降温,会发生什么?学生答:会变成“热噪声的奴隶”。说得通俗一点: 室温下,电子像迪斯科舞池里疯狂蹦迪的客人;在10 mK,它们集体冷静,乖乖排队,听从指挥。 IBM公开的数据显示,当温度从300 K降到10 mK时,量子比特的相干时间可以从纳秒级延长到微秒级,足足提升三个数量级。正是这三个数量级,让我们有机会把量子态“拿在手上把玩”。

超导 vs 离子阱 vs 光量子:小白该如何选择?

很多科普文把三条技术路线打成“三国杀”,其实完全没必要。给新手一张表格,比看千言万语更快:

超导量子比特

• 优点:基于成熟半导体工艺,可像芯片一样批量生产。

• 缺点:需要-273 ℃级别的极端低温,制冷机声音像永动机一样吵。

离子阱 • 优点:相干时间最长,已公开实验做到分钟级。 • 缺点:用激光捕获几十个离子已经很累,再想扩展到数千个,几乎要建一座“激光宫殿”。

光量子 • 优点:天然适合远距离通信,室温即可工作。 • 缺点:光子不“待在一起”,想让它们相互作用,得布下迷宫一样的干涉仪。

我的个人观点很简单:“可扩展性”是量子计算机落地的之一性原理。超导路线能直接复刻CMOS产线,这才是它甩开对手的一张王牌。

初学者最容易踩的坑:把“量子比特”当成“更快的比特”

在知乎收到最多的私信是:“是不是以后CPU主频能提到100 GHz?” 先给出否定答案: 量子计算不是用晶体管开关,而是用波函数的相位求概率幅。 把量子比特误解成升级版比特,就像用蒸汽机的思维去想象高铁,方向跑偏了。

如何在家体验超导量子?

别急,我不是忽悠你买一千万的制冷机。IBM与中科院都开放了量子云,只要注册账号,就能在浏览器里拖拽量子门图标,像玩拼图一样跑贝尔实验。 我给大一新生布置过这样的线上作业:用Qiskit(开源框架)跑10个量子比特的Grover搜索,比用经典Python暴力循环节省75%步骤。结果有同学之一次被“量子算法”吓到,直言数学白学了。其实这说明:体验比听课高效得多。

权威人物怎样评价超导的未来?

IBM院士Jay Gambetta在《Nature Reviews Physics》写道:“当每一位量子工程师不再需要成为低温专家,量子时代才真正到来。” 我想把这句话翻译成大白话: 今天我们把制冷机当“外挂”,明天我们希望它像USB一样即插即用。 而达成这一目标,超导芯片的标准化与低温封装工艺就是绕不开的硬骨头。

写在结尾的一句“题外话”

《红楼梦》里贾宝玉说“世事洞明皆学问”。面对量子,我们不过是一群在雪夜里点灯找钥匙的孩子。只要低温超导这盏灯还亮着,门终究会被推开。到那天,量子不再高冷,而会像自来水管一样,静静流向每一台终端。至于我们,只需把好奇保持到底。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~