谷歌量子计算机用什么量子比特

超导量子比特谷歌为什么要选“超导量子比特”而非离子阱?

当我之一次翻看ArXiv上那篇67页的《Quantum supremacy using a programmable superconducting processor》时,脑袋里冒出的正是这个疑问。答案其实藏在一句话里:“兼顾可扩展与可量产”。谷歌工程师John Martinis在ISSCC大会后接受采访时直白表示:“如果我们用离子阱,实验室里那两台机器永远搬不进数据中心。” 这句话让我意识到“学术漂亮” ≠ “工程可行”。超导环路能够在硅晶圆上直接蚀刻,和今天的CMOS工艺同一条产线,于是规模从50比特跃到1000比特只要扩厂,无需重炼武功。

反观离子阱,激光校准一次就要调整微米级镜片,工程师得戴着手套在光学平台边吹氮气,想复制千台机器几乎不可能。

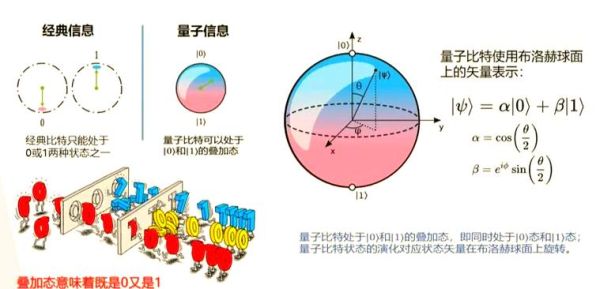

(图片来源 *** ,侵删)

谷歌超导量子比特硬件长什么样?

- 核心装置:铝制约瑟夫森结

把两片铝膜夹一层只有1nm厚的氧化铝,冷却到10mK(比外太空还冷100倍),就能得到一个非线性电感,称之为“人工原子”。 - 信号路径:共面波导谐振器

像微型高速公路,让微波脉冲把比特翻转、纠缠、读出,一条通道仅20微米宽,在蓝宝石基板上蜿蜒如心电图。 - 控制层:CMOS室温电子学

每颗量子比特对应一条同轴电缆,从300K的机架直插稀释制冷机的底部,像挂面条一样整齐,“电线数量”直接决定芯片面积。

谷歌将这三层压成一张信用卡大小的芯片,代号 “Sycamore”。

作为新手,如何一眼判断技术路线的“段位”?

问题:看新闻里常出现T1、T2、门保真度,我该如何秒懂它们在说什么?- T1——比特能活多久:越长越好。2023年谷歌公布更佳值270微秒,相当于把翻转动作前摇缩到眨眼之间。

- T2——相干性时间:可以理解为“集体同步舞蹈”维持多久。T2≪T1就意味着还没跳完舞,成员已各奔东西。

- 单双门保真度:谷歌2024年数据:单比特99.992%,双比特99.62%。业界普遍认为99.9%+才够迈进容错门槛。

拿这三个数字对标,就能快速判断哪家公司是“真·技术”,哪家只是发PPT。

2025年谷歌量子路线图的三大悬念

- 百万物理比特是终极目标?

谷歌在Nature Reviews Physics长文里画出曲线:2033年前做出百万级物理比特,逻辑比特破千。 - 制冷机会不会仍是“大冰箱”?

Intel已实验“芯片级稀释制冷”,把制冷功率搬到封装内部,但谷歌坚持“分层制冷”,理由是 模块化维修比缩小体积更重要,毕竟数据中心停机一分钟就是百万美元。 - 软件栈能不能跑在Colab上?

Cirq已经可以在浏览器写线路并推送至云端真机,下一步是量子版本的Kaggle竞赛——让高中生也能调通逻辑比特纠错。

个人洞察:为何我对超导路线“押长期”

读《西游记》时,唐僧师徒历经九九八十一难才取回真经;谷歌量子之路亦是。超导更大的优势不是现在有多强,而是可以借力成熟半导体产业链,每迭代一次就享受一次Moore’s Law的外挂。亚马逊、IBM、阿里云都加码稀释制冷机产线,说明供应链正在成型;当硬件像英特尔CPU一样“货架化”,算法天才才能专注创造杀手级应用,就像昔日个人电脑催生Photoshop、Office。

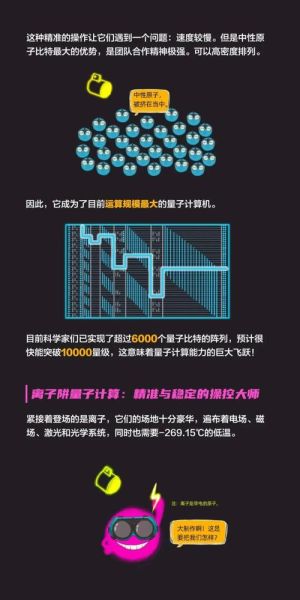

(图片来源 *** ,侵删)

下一步普通人该怎么吃瓜?

跟着Google I/O直播,盯紧以下数字:- 逻辑比特何时突破100?

- 开放访问时长能否从15分钟延长到24小时?

只要这两个指标兑现,量子计算的iPhone时刻就真来了。

引用《三体》里一句让人起鸡皮疙瘩的话:“弱小与无知不是生存的障碍,傲慢才是。”

对于刚入门的新手,保持好奇、持续提问就是更好的入场券。

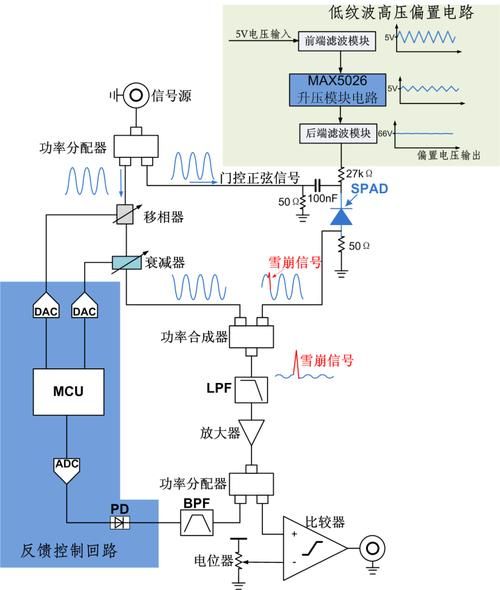

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~