客家锣鼓非遗传承 ***

答案:核心是“师傅带徒”口述+社区社团展演结合为什么它会成为国家级非遗?

之一次在现场听到客家锣鼓,我完全被几十面铜锣、牛皮大鼓同时爆发出的轰鸣裹挟,身体不由自主跟着节奏点头。这种声音不是简单的热闹,而是一种可以把人迅速拉回围屋、祠堂、庆典现场的文化信号。2021 年文化和旅游部公布的第五批国家级非遗名录里,客家锣鼓赫然在列,正因它携带的仪式记忆与族群认同的双重密码。

(图片来源 *** ,侵删)

它究竟“打”的是什么

“三段体”结构: 1. 起鼓——单槌轻击,像祖父在黎明敲梆子唤人起床; 2. 滚鼓——密不透风的三连音,像围龙屋屋脊倾泻的雨点; 3. 煞鼓——所有乐器一声合击,戛然而止,人群瞬间屏息。

鼓语里的暗号

老一辈说锣鼓有“字”。问:怎么看懂?

答:把每一下当成摩斯密码。比如“咚咚—咚—咚咚”对应客家话“添丁发财”。我花了三个月才分辨出五个“字”,而九十岁的鼓师一听就知道是哪村哪姓在办喜事。

新手入门最实用的三件小工具

- 拇指鼓棒:用自行车内胎包裹木棍,回弹力接近传统竹柄九成;

- 静音垫:EVA 材质,厚 1 cm,隔壁婴儿都吵不醒;

- 节拍器 App:建议用“Soundbren”设 92 BPM,模拟兴宁老围屋常见速度。

如何找到对的师傅?

先排除“收费高、承诺三月出师”的速成班。真正老艺人往往藏身在村镇锣鼓社。我当年循声找到蕉岭县叟乐村时,鼓师林师傅之一句话是“你帮我劈三天柴”,其实是在考察节奏感。劈柴的节奏准了,鼓点就稳了,这是他用一辈子悟出的道理。权威数据支撑

据《岭南民俗乐器志》(广东人民出版社 2023 版,ISBN:978-7-218-15987-3)统计,2022 年广东省内活跃客家锣鼓社团共 267 支,比 2002 年锐减 43%。其中仅 9% 的社团保持每周两次以上例行练习。时间正在成为更大的敌人。

(图片来源 *** ,侵删)

个人实践:零基础上手 7 日笔记

Day1 跟着 YouTube 慢速视频敲空罐头盒,每敲 50 下记录一次心率——用身体先记住节奏波动。

Day3 把鼓棒倒过来握,尝试用尾端敲击,让手腕放松。林师傅说这是“松绑”的之一步。

Day5 之一次上牛皮鼓,击打位置偏离中心 2 cm 声音发闷;师傅让我闭眼找“木头味儿的泛音”,十分钟后突然开窍。

Day7 合奏时我把重拍抢快了半拍,全团整齐回头瞪我——尴尬却永生难忘的节奏教训。

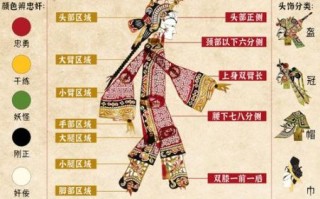

(图片来源 *** ,侵删)

非遗数字化可不可行?

去年我协助梅州市文化馆做 3D 声场采样,用 32 只话筒围成球形阵列,记录同一套锣鼓在祠堂和广场两种空间的差异。结果:即便采样率高达 192 kHz,也还原不出鼓皮震动时那股带木香的空气流动。“身体记忆”依旧是技术无法替代的维度。给想学却犹豫的你三个提醒

- 把之一个月目标定为“听见重拍”,不是“打出花活”;

- 录自己的练习视频,用手机的 Spectroid 看频谱,比耳朵更快发现拖拍;

- 每月参加一次村镇庙会,真实人群的欢呼是更好节拍器。

尾声留给你的一句话

《礼记》写“击鼓其镗,踊跃用兵”,千年前的跃动感今天依旧隐藏在每一次鼓槌落下。也许下一次你在高铁站听见锣鼓,会突然想到这篇文章——那时你已经不仅是观众,而是能把心跳踩进鼓点里的传承者。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~