评戏非物质文化遗产的历史价值

评戏非物质文化遗产的核心魅力就在于它是民间历史与乡土情感的双重活化石。

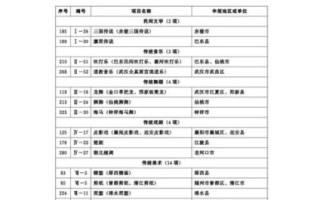

为什么评戏会被列入国家级非遗?

答:评戏之所以能跻身国家级名录,并不仅仅因为唱腔好听,而是它同时满足了“不可再生”“濒临失传”“群体记忆”三个硬指标。

——文化部非遗司给出的定义

评戏到底“古”在哪?

我梳理了三件小事,新手能一眼看懂:

- 腔本同源:19世纪末唐山“对口莲花落”与天津码头“落子腔”相遇,融合出“平腔梆子”,后讹传为“评戏”。

- 方言入腔:唐山迁西话的“儿、儿化”直接被唱出来,让外地观众也能一秒识别地域身份。

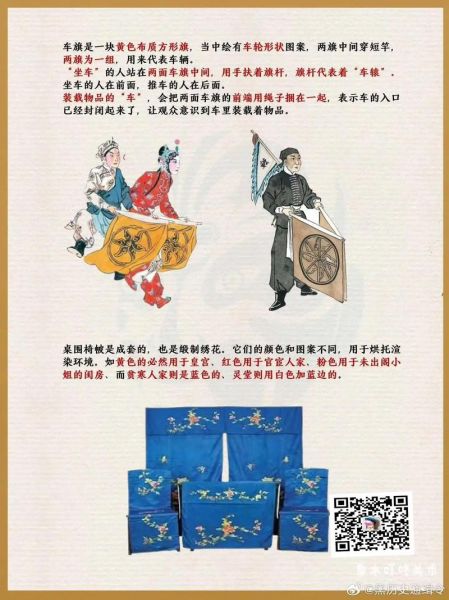

- 行当极简:只有生、旦、丑,道具一竹一鼓一板即可开台,省钱的古早直播。

正如鲁迅在《且介亭杂文》里说:“地方色彩也能成为世界文学。”评戏就是中国民间最鲜活的地方色彩。

新人看评戏,容易忽略的3个技术亮点

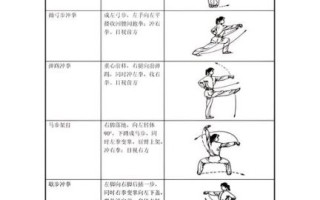

- 真假嗓切换:男演员一句唱里先厚后亮,瞬间完成“糙汉”到“书生”的转场。

- 喷口:咬字末尾把气顶出,像说书里的“醒木一拍”,观众马上精神。

- 水袖与髯口并用:丑角一抖髯口再甩袖,连演带逗,包袱自然抖响。

我之一次在唐山“丰南老戏台”看《杨三姐告状》时,演员在台上摔倒前那一抹袖,竟然用肢体语言瞬间交代了“脚下冰滑”,导演系的朋友看傻眼——这明明是无剪辑的长镜头。

非遗保护的难点与普通人能做的小事

官方数据:2023年河北省登记在册的评戏班社仅剩下18个,40岁以下专职演员不足70人。对比起1908年的“关外百班”,萎缩率惊人。

但别急着叹气,问自己:“我能干点啥?”答案很简单:

- 周末去B站搜“冀东小百花”官方账号,弹幕点亮一次,算法就会多推一次。

- 带父母去唐山园博会看实景版评戏,现场买张百元票,票房会直接回流剧团。

- 把自己拍的现场照片加水印发帖,官方机构常用素人素材做展陈,免费宣传。

冯骥才说过:“传统活在民间,也死在民间。”我们的一次转发、一张票就是续命稻草。

如何鉴别一场“正宗评戏”?

看这三个“隐藏标志”:

- 锣鼓经:开场必须“四击头”,其他板式可串,唯独这套鼓点是祖传的“开机密码”。

- 唱念比例:老艺人“七分唱、三分说”,说白是唐山方言原声,若你听到普通话报幕,八成是改良跨界版。

- 戏台尺寸:传统彩台长二丈四、宽一丈二,超过这个数,水袖会甩不开,韵味会被稀释。

去年我在唐山滦县遇到一位74岁的鼓佬,他一句话点醒我:“孩子,你听鼓,就知道是不是自己人。”

当非遗被装进短视频,算法能带它走进00后的手机屏幕,也能一秒把它划入算法“冷宫”。但只要有人愿意买票,有人愿意拍之一张糊照,评戏就不会只剩下展柜里的戏服和蜡像。也许明年园博会结束,新的票房冠军就会诞生在唐山南站旁边的小茶馆里。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~