非物质文化遗产一共有几批国家级名单

五批国家级非遗批次为何如此重要?

每一次“批次”的公布,都意味着又一批珍贵民间技艺被写进国家档案,从此可依法获得经费、场馆、人才培养等全方位支持。它像一张“通行证”,让老手艺人能靠真本事吃饭,而非单纯依靠乡愁情怀。

批次时间轴:从2006到2021的进阶之路

- 2006年之一批:518项,苗绣、京剧、端午节位列其中。

- 2008年第二批:510项,蒙古长调、蜀锦织造技艺入选。

- 2011年第三批:191项,“中医诊法”“黎族传统纺染织绣技艺”抢眼。

- 2014年第四批:153项,古琴减字谱、宣纸 *** 技艺再度扩容。

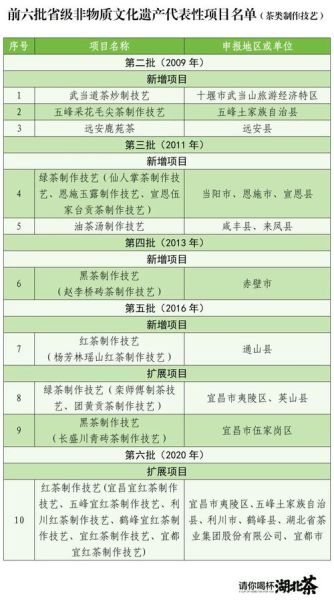

- 2021年第五批:185项,“传统制茶技艺及相关习俗”一跃成为茶圈顶流。

有人纳闷:为什么是“185”而不是整数?官方解释:必须确保“濒危先行”,宁缺毋滥。

新手如何读懂批次背后的“暗语”

为何第三批数量锐减?

审核标准升级,新增“活态传承人数”指标;若实际传承人口低于10人,项目就只得暂缓。

列入批次不等于“一劳永逸”

文化部每五年进行复核,如发现项目出现“断代”或“商业滥用”,将被黄牌警告甚至降级至省级。

我的田野纪事:拜访第五批传承人

去年7月,我连夜驱车去云南景迈山,只为对话第五批“普洱茶 *** 技艺”青年传承人岩翁。他说了句大白话:“名单只是开始,真正的考核在茶客舌尖。”

- 他把祖传杀青铁锅直径精确到57厘米,误差≤2毫米,因为锅温曲线决定香气层次。

- 每批毛茶用黄宣纸做标记,写上海拔、朝向、日期,再压入石磨,便于三年后复盘。

- 为防止过度商业化,他限定每年只收200公斤古树鲜叶,并公开签名封存。

官方、学界、市场三重视角:谁说了算?

文旅部《国家级非物质文化遗产代表性项目管理办法》规定:评选委员会由13名以上专家组成,含文化学者、技艺持有人与行业代表,实行一票否决制。

著名社会学家费孝通在《乡土中国》中写道:“手手的传授,就是人心与人心的对话。”这句话被镌刻在中国非遗数字博物馆首页,时刻提醒评委们别让“对话”变“独白”。

而市场则用更直白的方式投票:天猫数据显示,2024年“非遗相关商品”搜索量同比激增138%。年轻消费者愿意为一碗“入选第三批的兰州牛肉面汤底组合”支付溢价47%。

新手三步查询法:30秒锁定你关心的项目

- 打开“中国非遗网”→“名录”→“国家级”,年份与批次一目了然。

- 在省级文旅厅官网检索“XX省国家级非遗”,下载本地Excel,方便做田野笔记。

- 用微信小程序“非遗地图”AR定位,看看你家门口有没有新晋项目。

冷门但值得深挖的第五批黑马

- “蒙医乌拉灸术”:用艾草与羊脂结合,治疗风湿,被称作“草原上的热玛吉”。

- “苏绣(无锡精微绣)”:在0.2毫米发丝粗细的丝线上劈成32股,可绣出《富春山居图》的枯笔飞白。

- “蔡李佛拳(广州)”:招式名称来自《三国演义》,每一拳都有人物典故。

未来第六批可能的方向

多位评审委员在公开讲座中透露,数字化技艺保护、传统造船、空间营造智慧将是重点方向。例如“闽南红砖厝营造技艺”因融入海丝文化与气候适应智慧,被业内视为热门候选。

一个给小白的时间锦囊

如果你对某项目心动,即刻记录三件事:传承人姓名、手艺最不可替代的细节、你愿意体验的一次实践场景。三五年后,这些碎片会成为你写作的独家资料,而非随处可搜到的“百度百科”。正如鲁迅在《且介亭杂文末编》里写:“失掉的慈姑,总比寻得的标本有味。”

还木有评论哦,快来抢沙发吧~