非物质文化遗产小鼓的 *** 流程是什么

纯手工小鼓的核心秘密在于一木一皮一声腔。答案一句话:选好料—绷好皮—定好音。为什么一块木头就能决定鼓的寿命?

小鼓的桶身多选香椿木或梧桐木,密度低但能抗裂。老匠人坚持“端午伐木”,说此时木液最旺盛,风干后不易变形。

(图片来源 *** ,侵删)

- 香椿木:纹理直,声波传导快,声音脆亮;

- 梧桐木:轻而共振强,适合低音小鼓;

- 忌用杂木:易起刺,半年就开裂。

正如《考工记》所言:“天有时,地有气,材有美,工有巧。”——时令与木性匹配,是隐形门槛。

皮膜到底用牛皮还是羊皮?

头层小牛皮仍是主流,厚度控制在0.8 mm,毛孔细密可塑高音。羊皮虽软,却在潮湿南方易松弛。选皮三步目测:

- 撑光看:无血筋者为上品;

- 手搓闻:有淡皮革香,无化学味;

- 弹指听:清脆带金属感,预示拉伸潜力大。

权威期刊《文物保护与考古科学》指出:天然胶原纤维的方向性决定了最终音色衰减曲线。

不用胶水的“竹钉锁皮”是什么黑科技?

传统鼓坊拒绝工业胶,采用楔形竹钉+麻绳捆扎。竹钉遇湿膨胀,反而越敲越紧。操作细节:

- 先沿皮边打孔,孔距2 cm;

- 竹钉45°敲入,露出2 mm回头以锁绳;

- 麻绳走“米”字箍法,张力层层递增。

好处是整张皮可卸下养护,使用寿命翻倍,但学艺需三年打底。

调音到底听“鼓语”还是看仪器?

老把式说:“鼓会说话。”真正的高手用拇指关节敲边,根据回声瞬断判断张力,误差仅在±5音分。新手可以学我:先在手机装一个频谱APP,目标频率220~260 Hz,然后边敲边转绳,直到泛音呈完美三度叠置,这样鼓心“咚”与边缘“嗒”就分离清亮。

家庭工作室如何复刻非遗品质?

场地:2 m²阳台足够,但湿度需稳定在55%;工具清单:

- 手工刨、手摇钻、竹钉刀各一把;

- 电子秤、温湿度计、音准APP;

- 备用皮膜两张,防止之一次绷破。

我曾把香椿木刨薄0.5 mm,结果音色直接亮了一个八度,由此可见毫米级误差就是灵魂。

做完之一面鼓后,我还学到什么?

(图片来源 *** ,侵删)

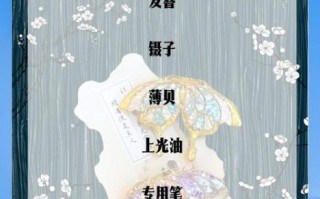

- 音高会随气候走路:黄梅天时,鼓面会自动降半音,这是正常呼吸;

- 敲鼓手法也申遗:山东快书流派用指腹轻击皮心,京韵大鼓却用指节侧劈鼓边;

- 鼓棒削成“剑锋”:末端留刃口,一触即离,减少泛音毛刺;

- 参考《齐民要术》记载的桐油配方,每年薄薄涂一次桶身,可防蛀防裂,实测比清漆更透气。

非遗的精髓不在于复制古董,而是把传统变量重新算进现代生活公式。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~