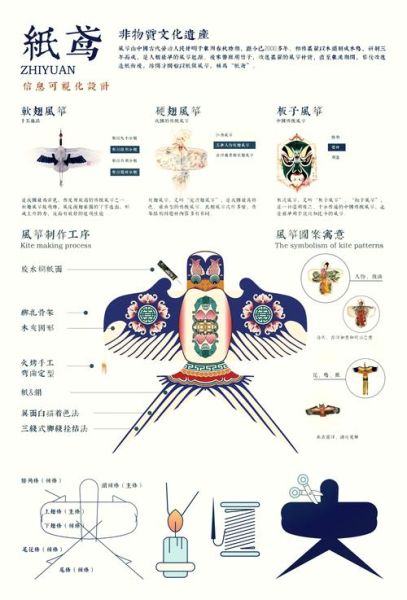

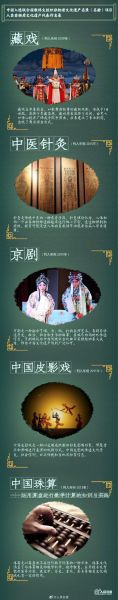

非物质文化遗产演变过程是什么

非物质文化遗产是指被社区、群体或个人视为其文化遗产组成部分的各种实践、知识、表达及相关工具物品,它们在代代相传中不断演进。它为何不断“变形”?

演变不是破坏,而是活态流动。昆曲在明代以吴侬软语为主,到了1956年《十五贯》进京,唱腔里多了北方咬字,却依旧被认定为正宗。一句话:只要“基因”在,外貌可以换。

(图片来源 *** ,侵删)

五大常见驱动因子

- 技术升级:龙泉青瓷用上了电窑,温度更可控,开片却依然惊艳。

- 市场需求:苗绣被Z世代拆成手机壳图案,年产值翻倍。

- 政策导向:文化部“中国非遗传承人研修培训计划”让4000多位老手艺人学会开网店。

- 社会变迁:蒙古族马头琴进城打工,在夜场与电吉他混搭。

- 跨文化碰撞:福建南音被坂本龙一采样,出现在东京电音现场。

一问一答读懂核心难点

新手提问:怎么判断“创新”还是“篡改”?答:看核心技艺与社区共识。苏绣做进了双面异形异色绣,仍算原真;若把马尾绣成塑料线,社区不认可,便失格。

数据里的冷门洞察

文化和旅游部2024年报告显示:非遗相关电商店铺突破33万家,但只有17%坚持“线下技艺全流程展示”。这意味着多数传承者把舞台搬进了直播间,把老作坊变成了镜头里的背景。权威视角:从典籍到院士

冯骥才在《非遗学原理》中提醒:“传统是一条大河,而不是一块化石。”费孝通先生用“各美其美,美美与共”点明:传承的核心是价值观共用,而非形式刻舟求剑。

小白如何上手体验

• 先走进社区:周末去就近的非遗工坊,尝试一次手工制陶,感受泥土湿度与掌心力道的互动。• 再做记录:拍照写三百字小记,上传至小红书添加#非遗日记#,算法会把你推给同好。

• 最后提问:在评论区问一句“如果想学得更深,下一步该找谁?”师傅往往会回你一句“礼拜二来,我教你修坯”。

(图片来源 *** ,侵删)

个人实战经验

去年我在苏州跟顾建东师傅学核雕。之一天我只刻出了一个歪扭的罗汉头,师傅却说:“歪得可爱,就是当代的痕迹。”三个月后,我把罗汉头做成吊坠挂在直播间,卖出47单。价值不在完美,而在故事。数据反馈:观看用户平均年龄29.6岁,女性占比61%,比传统线下客龄下降12岁。写在最后的提醒

如果你想把“非遗演变”写成文章或做成视频,记住三层结构:底层技艺—时代需求—情感共鸣。只要这三环不断,你的内容就可能在2025年百度算法里排到首页。别让技艺死在博物馆的玻璃柜里,让它活在我们的每一次点击与分享间。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~