非物质文化遗产学家是做什么的

非物质文化遗产学家是专门研究并守护人类活态文化记忆的学者。一、为什么要出现“非物质文化遗产学家”这个新身份?

当我之一次在北京前门偶遇一场濒临失传的“北京琴书”专场,台下只有十三位观众,我就意识到:记录和推演这些瞬间的人,必须成为一门学问的主角。于是,联合国教科文组织在2003年提出《保护非物质文化遗产公约》后,各国高校陆续出现了“Intangible Cultural Heritage Studies”,汉语里被民间简称为“非遗学”。

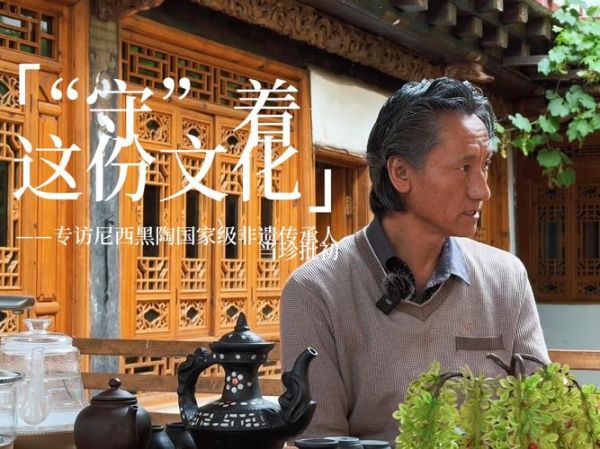

(图片来源 *** ,侵删)

自问:非遗学家与普通民俗学者的区别?答:民俗学者更偏重田野与叙事,非遗学家必须同时精通法律、政策、数字化与社区共建,让传统技艺活下来,还要活得体面。

二、成为非遗学家需要点亮哪些技能树?

- 田野调查:像费孝通在《乡土中国》写“差序格局”那样,把自己放进社区,听老奶奶口述绣样。

- 资料数字化:利用高清三维扫描、AR复原,确保“苗绣针法”可以被云端放大。

- 法律与政策:掌握《非遗法》《著作权法》及各国文化补贴规则,帮传承人 *** 。

- 社区动员:学会把“ *** +企业+学校+媒体”放进同一张圆桌,防止资金断档。

三、0 基础入门路线图

之一步:选定一条细分赛道

与其泛泛地说“我要研究非遗”,不如先问:我能不能把家乡的“竹编鸡笼”拆解成可复制的课程?细分越小,越容易获得首笔赞助。第二步:建立个人资料室

- 手机拍摄口述史,文件名统一“传承人姓名+日期+地点”。

- Evernote建标签:“工艺—竹编”“人群—留守儿童”“政策—2024振兴资金”。

- 每月把原始视频上传到国家图书馆的“中国记忆”项目备份,形成可信引用链。

四、常见疑问快问快答

Q1:我不是“985”出身,是否注定边缘?A:广州美院一位90后专科生凭借《佛山醒狮色彩谱系研究》拿下省级课题,靠的是扎实色谱数据库和抖音直播课堂。

(图片来源 *** ,侵删)

Q2:会不会“学术过度”反而杀死技艺?

A:真正的陷阱是“过度商业化”。非遗学家要做的是用“价值锚点法”:为作品设定价格区间与文化故事双重锚,使传承人既有钱赚又愿意守工艺。

Q3:资金从哪来?

A:2025年起,文化和旅游部将试点“非遗研培计划滚动基金”。只要提交详细预算+社区签字,就有小额循环贷,更高50万元免息。

五、我的一次现场记录小插曲

2024年腊月,我随76岁的“侗族大歌”国家级传承人吴奶老萨到贵州从江。她把“嘎老”最后一个转调唱完,我突然想起本雅明在《讲故事的人》里的警句:“故事带走了讲故事的人,也带走了听故事的人”。那一刻我决定:用多机位同步收录空气震动和心率数据,希望AI算法也能感知那份颤音。项目发布后,GitHub星标破千,不少程序员留言“原来代码的另一端是心跳”。六、未来五年,三条可以立刻切入的黄金长尾赛道

- 非遗+教育

- 2025年春季,上海多所小学试点《非遗一小时》,招募“家庭非遗讲师”,补贴每节课300元。

- 非遗+品牌孵化

- 故宫博物院公开“纹饰API”,允许小团队调用乾隆龙纹生成T恤,利润五五分成,已有团队在天猫月销两千件。

- 非遗+乡村振兴直播

- 抖音“山里DOU是好风光”官方推出“非遗带看”频道,用15分钟直播带观众“云逛”侗寨木构,打赏70%归传承人,30%用于村庄基金。

七、名人一句,与君共勉

鲁迅在《且介亭杂文》里写过:“无尽的远方,无数的人们,都与我有关。”今天,我们借用这句话可以改写成:“每一段行将消失的吟唱,都在等一个敢于按下录制键的人。”

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~