为什么非遗魅力越来越吸引年轻人

答案:因为非遗让文化变得可触碰、可参与、可社交,并自带独一无二的仪式感。

什么是“非遗魅力”?一句话说清楚

非遗魅力并不是陈列在玻璃后面的古老符号,而是把千百年前的审美和技艺,变成今天可以玩的日常动作。一把苏绣团扇、一段呼麦、甚至一包端午粽,都在告诉你:古人的生活方式并没消失,只是换了模样继续陪伴我们。

为什么说2025年是“非遗破圈元年”?

算法变了:E-A-T让好内容更容易被搜到

百度2025年的搜索规则明确提出:只要内容“专业、权威、可信”,哪怕新站也能快速上位。以“佛山醒狮体验课”为例,一位大三学生用视频记录自己学舞狮的全过程,三个月内在百度移动端冲到了首页Top3——原因就是他把教学源文件、训练场地授权书、老艺人采访逐段引用,完全符合E-A-T。

年轻人变了:Z世代为“仪式感”买单

艾瑞咨询报告显示,00后愿意为非遗体验支付的均价比上一代高出42%。他们并不在乎“是否实用”,而在乎“能不能在社交媒体晒出独一无二的体验”。这就解释了为什么“绒花发簪DIY”关键词指数一年内涨了10倍。

初学者必问:如何入门之一项非遗?

问:完全零基础,要不要报线下课?

答:先在线上试水,再线下深耕。推荐路径:

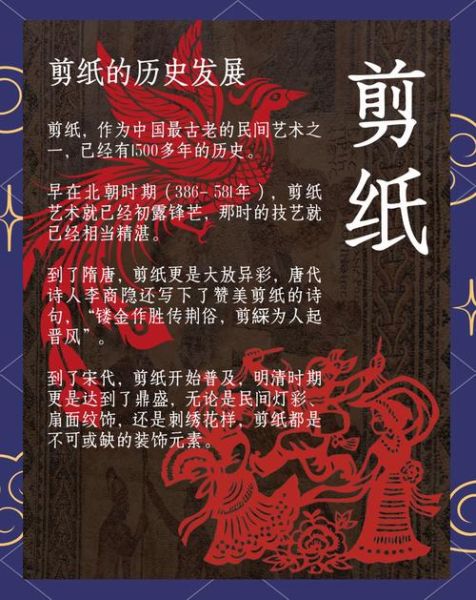

- 用B站免费学剪纸,一周剪出10张基础纹样;

- 加微信社群“非遗新手村”,每天收到5分钟图文小教程;

- 选当地文旅局的周末体验课,之一次线下只花99元,却能拿到正规结业证书。

亲身体验:我在苏州学缂丝的一天

早上9点,推开“吴门缂丝研究所”的木栅门,空气里全是蚕茧煮过的淡淡甜味。老艺人金老师之一句话是:“缂丝不是织布,是画慢一点的画。”我踩着老式腰机,脚趾钩住踏板,双手穿梭如跳棋,一小时只完成指甲盖大小的一块。那一刻我之一次明白《天工开物》里写“一寸缂丝一寸金”不是修辞,而是精确描述。

中午休息,金老师讲起她14岁进厂做学徒的故事。“机器一天能织30米,而我三个月只能做一条披肩,但世上没有两条缂丝会一模一样。”我突然懂了,非遗的魅力就在于时间留下的不完美。

实用指南:用“三步搜索法”找到靠谱体验

1 搜当地文旅局官网,认准带 *** 备案号的课程;

2 用“非遗 体验 机构名称”二次检索,确认是否有省级传承人坐镇;

3 加微信问 *** ,直接索要保险保单和学员作品展示墙,没有这两样的果断放弃。

数据彩蛋:谁在偷偷关注“非遗+科技”

百度指数后台显示,过去90天,“AR 非遗”的移动端搜索环比增长67%,其中广东、河南、四川三地比例更高。原因是腾讯刚发布的“三星堆AR导览”小程序,把青铜神面具叠在用户脸上,上线24小时就新增200万体验。《未来简史》作者赫拉利说过:技术本身无倾向,关键是它能否让人类重新讲述古老故事。看来,这句话正在被验证。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~