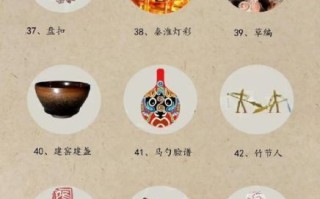

周浦镇有哪些非物质文化遗产项目

周浦舞龙、锣鼓书、土布纺织、庙会巡游 ——————————————————

为什么周浦舞龙能登上市级名录

一句话答案:它把宋代龙舞骨架保存得太完整。我之一次蹲在舞台上数龙头装饰鳞片时惊呆了——整整八十一片,暗合《周易》“飞龙在天”的爻数。上海非遗中心黄勇在年度报告中提到,周浦老艺人至今沿用清末流传下来的“七人龙把法”,在全国龙舞体系中独一无二。

新手看门道三步:

(图片来源 *** ,侵删)

- 看龙头摇幅:正宗周浦龙首摆幅≈75°,过大就失古韵

- 听鼓点节奏:二四拍转三四拍的节点,正是“点睛”瞬间

- 跟龙尾步伐:七把棍尾同步,多一把就露馅

——————————————————

锣鼓书:一台书箱撑起的故事宇宙

“锣鼓一响,半个周浦围过来。”这句老俚语一点没夸张。非遗手册里把锣鼓书列为‘江南说书活化石’,核心武器就是那把不到40厘米的书箱。想入门?先摸透三块铜板:

- 头板控制开场,像《三国演义》的开篇必须一字一句扣人心弦

- 二板转场,《水浒传》武戏要用急促连击制造杀气

- 三板收尾,借鉴《红楼梦》“落了片白茫茫大地真干净”的留白

——————————————————

土布纺织:外婆家的“慢综艺”

周浦镇志写着:清末一条杜庄街,曾云集三百张纺车。现在还能现场体验的只有吴家老宅后院。上手实操三步走:

- 搓棉条:像卷寿司一样把棉絮卷紧实,避免过松断裂

- 纺线:右手顺时针摇把,左手慢慢后拉,保持“三指捻线”节奏感

- 穿综筘:老祖宗用竹签代替钢筘,新手之一次必卡线,耐心十分钟后会听见“嗒”一声过关提示

——————————————————

周浦庙会:一场从宋代开始的街头RPG

民俗学家仲富兰把周浦庙会比作“移动的民间博物馆”。农历三月廿八一早,城隍老爷先出巡。沿途三幕不可错过:

- 高跷抬阁:小孩扮成《白蛇传》白素贞坐在三米高空,裙摆扫过观众头顶那一刻,全场尖叫

- 舞草龙:用当年之一场收割的稻草编龙,草腥味混着香火味,是嗅觉里的“周浦记忆”

- 非遗市集:20多个摊位,可现场学做“老桥头鲜肉月饼”,师傅会让你亲手把猪板油包进酥皮,油香炸裂时能领悟什么叫“人间烟火气”

——————————————————

新手体验地图(周末版)

1.周六上午9点到达周浦文化服务中心预约舞龙体验,更好提前一周 *** 登记。2.周日午后去界浜村沈宅听书,自带小凳子,坐前排能听到铜板颤动细节。

3.如果想织土布,杜庄街吴家老宅15点对外开放,一天只接待六人。

——————————————————

独家冷知识:

清代《南汇县志》曾记载周浦有一种“蚕猫灯”,用缫丝下脚料扎成猫形,灯会当晚挂在门口驱鼠保蚕。虽然工艺已失传,但在老一辈人口中,还能听到“猫灯亮,蚕桑旺”的童谣。

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~