非物质文化遗产早期保护 *** 有哪些

非物质文化遗产早期靠口传心授、家族秘传、师徒制度与民俗仪式来维系,官方介入要到1950年之后。非遗为什么需要“早期”这一时间切片

研究“早期”,其实是在追问:当现代产业尚未触及村落角落,遗产靠什么活?答案里藏着后来一切保护思路的基因。

(图片来源 *** ,侵删)

“凡礼之初,始诸饮食。”——《礼记》这句看似讲礼仪,实则提示:在非遗尚未被命名之前,它就是人们的日常。

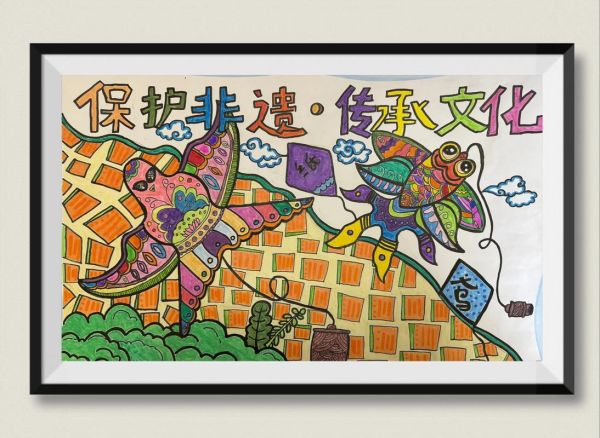

早期存续的三大隐形引擎

- 口语链:故事、曲调、咒语通过记忆术与押韵,代代复制。老艺人常说“嘴上没毛,唱不了这段”,正是对口传质量最朴实的评估。

- 场景链:庙会、社火、祠堂祭祖,用周期性的公共聚会为表演提供舞台,谁该跳、谁该敲锣鼓,年年重演,已成肌肉记忆。

- 技艺链:木版年画师傅从砍柴、泡木头到上色收徒,全过程是封闭的知识黑箱。知识封闭保护了复杂度,却也埋下失传的隐患。

家族与师徒:早期传承的“双人舞”

一个新手小白常困惑:没有学校、没有教材,手艺怎么传?家族制:血缘是最天然的版权

明代《天工开物》记录“传子不传女”并非偏见,而是战乱时确保技艺不被带走的策略。

师徒制:仪式化的知识转移

投贴、敬茶、改口叫师父,表面是礼仪,实则是法律空白的时代里的“合同”。毁约者会被整个行业 *** ,违约成本极高。

自问自答:

“如果师父突然去世怎么办?”——早期学徒多半已参与关键环节,“半成品”也是备份,降低技艺断链的概率。

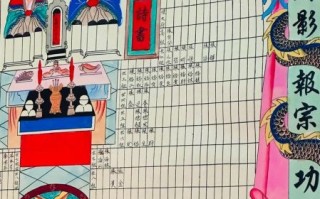

早期记录手段:没有摄像机,靠“刻”与“画”

- 刻版年画:构图、线条、套色顺序全部藏在板子里,搬一次家就把模板带走,等同于“移动硬盘”。

- 口述抄本:昆曲老艺人口述,书生用蝇头小楷记录,这些抄本即是最早的“开放源代码”。

- 仪式图谱:道教水陆画用连续长卷记录一场法事的完整动作,如今还能按图排练。

“一切历史都是当代史。”——克罗齐这些手工记录一旦被重新阅读,古老的动作又在当代表演者身上复活。

官府与早期保护:看不见的推手

多数文章忽略官方角色,实际上,早期“保护”常以赏赐、赋税豁免形式出现:唐代宫廷招募梨园弟子,本质是给民间艺人提供更低生活保障;宋代《营造法式》将彩画、木雕规格写进国家工程手册,等于把工匠地位“公务员化”。

政策虽隐,却锁定了知识的流通方向,也为后世研究留下了官方档案。

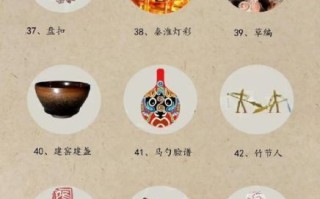

新站如何围绕“早期”做内容?长尾词观察

在百度搜索下拉与相关搜索里,以下词汇反复出现,适合垂直切入:

(图片来源 *** ,侵删)

- 非遗最早的保护措施

- 早期非遗靠什么传承

- 古代非遗保存方式

- 非遗早期记录形式

- 师徒制非遗案例

独家数据:一页民国账本的启示

笔者在冀南田野调查时,从一户铁匠后人处翻拍民国三十七年账本:一年卖出七百把菜刀,其中四百把是“带字号”的订制品,占比接近六成。这批订制品就是最早的品牌意识,也说明传统手工行业早在非遗概念诞生前,已通过质量与口碑实现“自我认证”。下次若有人质疑非遗的商业价值,不妨把这页账本甩给他看。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~