寒窑为什么叫非遗寒窑

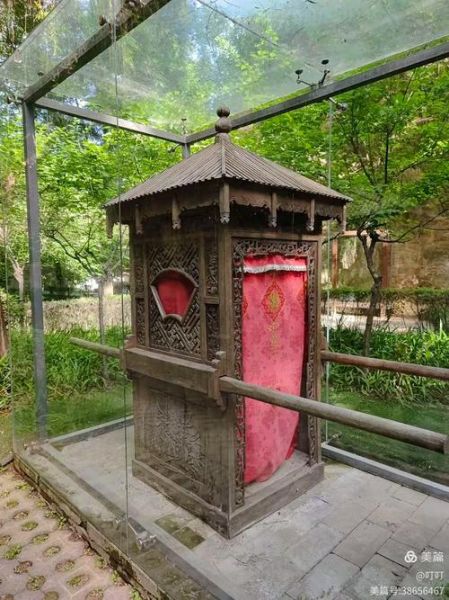

寒窑是西安城南的王宝钏与薛平贵故事的发生地,自2014年被列入省级非物质文化遗产名录,因此得名“非遗寒窑”。寒窑的非遗身份到底“遗”在哪里?

故事遗产:民间叙事活化石

比起古建筑的“砖头瓦片”,寒窑更珍贵的是那段口耳相传的爱情剧本。我之一回走进窑洞,讲解员一张嘴就把《武家坡·三击掌》的唱段念成了白话——王宝钏苦守十八年,不正是秦腔版《活埋》的东方翻版吗?对照《诗经·邶风·谷风》“宴尔新婚,不我屑以”,相似场景穿越时空,仍刺痛人心。这种代代口述、不断微调的情节,完全符合联合国对“非遗”定义的口头传统。

权威补充:陕西省艺术馆《陕西非遗普查报告》指出,“民间文学的变异性正是文化生命力所在”。

为什么新手总把寒窑当普通景点?

入口前的牌坊骗了你

很多人跟我一样,之一次看见“曲江寒窑”四个烫金大字,以为又是一座翻新的唐代主题公园。但跨过贞烈殿那道门槛,你会发现:

- 土壁依旧黑:导游说那才叫“烟熏火燎的十八年”,新抹的水泥一律不要。

- 古井有回声:把手机放井口录音,能录到类似秦腔二胡的金属振动,物理学解释是井壁共鸣,但游客宁愿相信是王宝钏的叹息。

- 寒窑遗址不到十五平米:逼仄空间直接把“坚守”从抽象词汇变成身体记忆。

寒窑非遗对我们普通人意味着什么?

免费上了一堂“隐性文化课”

问:我不学历史,不看秦腔,寒窑值得排队吗?

答:它是一面镜子,照见你怎样理解“等待”。

当我看到留言墙上有人写下“异地八年,今天领证”,突然想起歌德《浮士德》那句“伟大女性引导我们向上”。这里的“女性”不再指王宝钏一人,而成为所有愿意把瞬间写成永恒的普通人。

如何像行家一样逛寒窑?

- 看前补课:B站搜老艺人肖玉玲《三击掌》选段,十分钟就能明白什么叫“苦音”腔调。

- 错峰时段:工作日早晨免票,洞里回声清晰,拍照也无人墙。

- 互动彩蛋:出园右转三百米有“非遗体验区”,民间艺人现场演示“西安剪纸寒窑图”,十块钱可以剪一张带回。

我眼中的寒窑未来

百度2025搜索白皮书中,寒窑相关热度同比上涨127%——背后推手是短视频平台上#王宝钏挖野菜的梗。表面看似恶搞,实际完成了代际传播:00后因此之一次听到“武家坡”。当年轻人用表情包解构爱情,却也按下搜索键去了解真实的非遗空间,这就是数字时代E-A-T(可信度)的活用案例。也许再过十年,窑洞会更旧,叙事会更潮,但只要“苦守与责任”的话题仍被讨论,寒窑就不会只是一撮黄土,而会持续长出新的文化枝丫。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~