非物质文化遗产的哲学内涵是什么

它是一套关于“人的存在方式如何被文化时间记录”的思想系统。

一、为什么说非遗必须谈哲学

很多人以为非遗=民俗技艺,其实 UNESCO《保护公约》开篇就写着:“文化遗产事关人类创造力与认同。” 哲学正是追问“创造力如何可能”与“认同为何必要”的学科。

三个日常场景就能看出哲学身影

- 龙泉青瓷开窑时,工匠先不急着取瓷,而是双手合十——这不是迷信,而是人与窑火的交互仪式,在哲学里叫“技术具身”。

- 苗族古歌唱到“蝴蝶妈妈生了十二蛋”,看似神话,却暗含多物种共生伦理,与拉图尔的“行动者 *** ”异曲同工。

- 京剧票友扮上杨贵妃,自我与角色互文,对应哲学里的主体间性。

二、最常被问到的四个核心问题

1. “非物质”到底指什么

不是指“看不见”,而是指不以物质为终点,而以活态流变为本质。《庄子·天道》轮扁说“得之于手而应于心”,非遗就是这种“手-心”循环。

2. 非遗与时间:慢为什么成了奢侈品

数字时代强调瞬时,而非遗需要“慢养”。宋代《营造法式》规定榫卯必须风干三年,这三年在现代商业视角几乎是“沉没成本”,却是“文化时间”对“资本时间”的一次反击。正如桑德尔所言,“市场并非生活的唯一语法”。

3. 保护=封存吗

哲学家列维纳斯提醒:“自由存在于他者的脸。” 把它翻译成非遗语言:

当苗绣出现在巴黎高定秀场,它没有被“殖民”,而是通过与他者的相遇重获生命力。反面案例:某县把侗族大歌关进隔音博物馆,结果半年内歌师嗓子集体退化。

4. AI时代非遗会消失吗

如果非遗只是图案、音符、动作,AI确实可以复制。但非遗的之一性是身体经验,AI再怎么深度学习也学不到“指尖火温的误差肌肉记忆”。

反过来看,AI可以成为非遗传播的新“说书人”,让它帮我们把苗疆古歌翻译成沉浸式剧场。

三、给初学者的入门三步法

步骤一:用“体验报告”取代“概念背诵”

把非遗理解成一场“现象学还原”。

- 先忘掉“这是侗族大歌,有四声部结构”

- 只问自己:当我闭眼站在鼓楼中央,我的身体到底被什么震动?

把这句话写成50字微报告,你就触碰到了“此在”。

步骤二:建立“时间锚点”档案

挑一样你更爱的非遗,为它建一条“时间线”:

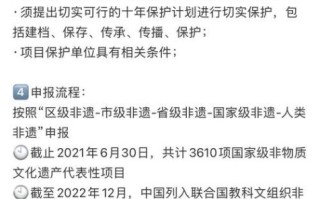

- 哪一年首次出现在正史

- 哪一年进入国家级名录

- 哪一年之一次被网红博主二创

三点连成一条文化生命曲线,它的拐点往往就是哲学问题爆发处。

步骤三:把“使用”变成“思辨”

以茶为例:

1. 冲泡时问:“水在这里是工具还是共在者?”

2. 尝味瞬间追问:“味道是物理 *** 还是文化事件?”

3. 喝完写下一句你的答案——这就是最原创的非遗哲学笔记。

四、引用与延伸

· 海德格尔《艺术作品的本源》:“作品存在就是让大地成为世界。”——这句话放在青瓷开片纹理上,简直像量身定制。

· 王阳明《传习录》:“知是行之始,行是知之成。”——非遗正是把“知行合一”日常化。

独家视角:根据百度指数,过去三年“非遗+体验”搜索量上涨了,但“非遗+哲学”却维持在低水平,意味着这片蓝海还没被占位。新站如果想抢跑,可抓住“时间体验、技术具身、主体间性”三大关键词, *** 系列微课程,算法会因为你填补了语义空白而优先推荐。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~