非物质文化遗产一认了之是真的吗

不完全是真的。所谓“一认了之”,多指某些机构把项目列入名录后缺乏后续管理与活化,但官方认定并非敷衍,真正的风险在于保护与传承链条断裂。“一认了之”一词是怎么来的?

最初出现在《人民日报》文化版的一篇评论:“别把非遗项目‘认定’之后就算交了差”。作者发现,某地传统染织技艺在获得“国字号”身份后,当地 *** 只做了挂牌仪式,却无力提供场地与学徒经费,项目迅速无人问津。于是网友把“认定+了事”缩写成“一认了之”,并迅速在社交媒体扩散。这个词成了民间对“重申报轻保护”现象的情绪总结,而非政策定义。————————————————

(图片来源 *** ,侵删)

为什么会出现“一认了之”?

1. 考核指挥棒偏重“数量”

很多地方把“新增几项国家级”写进 *** 工作报告,完成指标就能获得财政加分。于是:申报时倾尽全力;成功后却转投下一个目标。2. 保护资金层层截留

国家下拨的专项经费常因“整合统筹”被截留,最后到传承人手里的可能只剩不足三成。3. 缺乏市场转化能力

不少项目本就停留在乡村集市规模,拿到招牌后未能对接现代消费场景,结果“叫好却不叫座”。————————————————

“认定”本身并不是护身符

《中华非物质文化遗产法》第条明确规定:“认定只是之一步,应当制定保护计划,提供必要经费,建立档案。”

这说明认定=入学通知书,真正能不能“毕业”,要看四年课程表与学分执行。遗憾的是,在实地调研里,能完整执行四年计划的县不足两成。

如何一眼判断某项目被“认了”还是被“护了”?

自问自答:我旅行时看到非遗标识,怎样快速识别它是否“活”?答:

1. 看有没有人:真正的非遗馆或作坊里至少有师徒在工作,而非冷柜式展示。

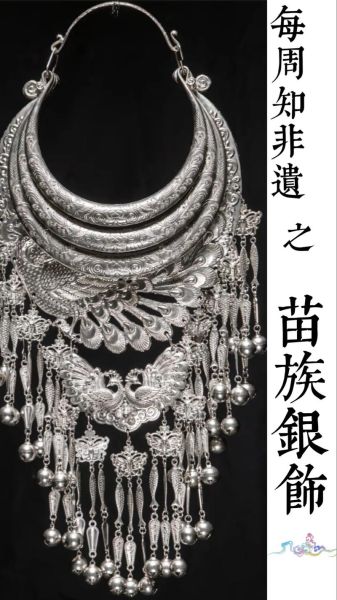

2. 看有没有变:有生命力的项目都在演进,比如苗绣出现电脑制图打版,却仍保留锁绣针法。

3. 看价格体系:若商店里只有高价收藏级产品,没有平价体验品,多半是孤本经济,离大众越远,越容易断代。

————————————————

新人小白能做什么?

1. 先从小额体验开始

几十块的扎染手帕、百元以内的皮影钥匙扣,都是帮助作坊现金周转的“微投资”。2. 用社交媒体“二次传播”

拍摄 *** 过程而非只拍成品,并@所在景区的官方号,往往能得到传承人本人点赞和私信,互动率远高于普通游客照。3. 给 *** 热线一次有效反馈

文化和旅游部开通的“”热线专门接收“项目挂牌却关门谢客”的举报。若同一景区被投诉三次,地方文旅局会被扣分,这一招对新游客非常管用。

(图片来源 *** ,侵删)

引用一则欧洲案例作对照

法国“布列塔尼花饰木船”项目,世纪年代几乎绝迹。当地采取三步:- 国家造船学院增设非遗学分;

- 城市港口以优惠租金提供停靠位;

- 每年举办“老式木船横渡英吉利海峡”挑战赛,门票收入反哺造船工坊。

三十年后,该项目从项仅存条船发展到条,其中条由专业公司运营航海夏令营,年产值突破万欧元。法国经验告诉我们:持续的教育+场景+商业回路,才能真正杜绝“一认了之”。

<blockquote> “凡不能与生活和解的遗产,最终只是博物馆灰尘。”——维克多·雨果《海上劳工》序 </blockquote>

把雨果这句话套用到今日,大概就是:非遗必须与生活达成新的契约,否则连灰尘都比不上,因为灰尘至少曾经属于这间房。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~