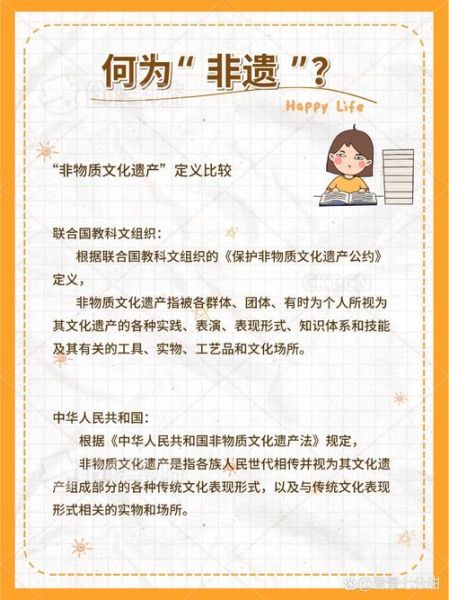

非物质文化遗产的解释

非物质文化遗产是各族人民世代相传、被视为文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与这些表现形式相关的实物和场所。到底什么被算进去

把“非遗”三个字拆开:非物质,强调无形;文化遗产,强调传承。官方名录里常见四类:

(图片来源 *** ,侵删)

- 表演艺术:昆曲、侗族大歌

- 传统技艺:宣纸 *** 、龙泉青瓷

- 社会实践:端午节、苗族鼓藏节

- 口头传统:格萨尔史诗、吴歌

联合国教科文组织在《保护非物质文化遗产公约》中给出的定义也强调“活态”,所以我更愿意把非遗比作“流动的河”;只要社区群体还用它交流,它就继续奔流不息。

为什么官方会保护它

- 文化自信:鲁迅说“越是民族的,越是世界的”。有了自我认同,才能自信地与他者对话。

- 经济转型:老手艺变身文创IP,一条苏绣丝巾卖出千元,解决留守妇女就业。

- 生态可持续:侗族大歌的传承带动了社区自觉保护森林,因为木房子声学效果才更佳。

引用文旅部年度报告数据:截至2024年底,国家级非遗代表性项目已达1 550项,直接带动超46万人就地就业。

普通人和它有什么关系

问:我一个上班族,连周末都没空,怎么参与?答:三个动作就能“隔空”参与。

- 消费选择:买一把王星记的扇子代替一次性团扇,为 *** 续上一口气。

- 线上打卡:B站搜“泉州南音”,三连也算传播,算法会把视频推给更大人群。

- 志愿翻译:若你精通外语,把一段汉绣直播翻译成英文字幕,海外观众立刻能看懂“满地施针”的惊艳。

我曾周末当过一次苏绣体验课助教,惊讶地发现一位四年级小男孩能在三小时内完成一片荷叶绣面。这说明兴趣教育越早介入,技艺传承越快。

(图片来源 *** ,侵删)

常见误区,新手要注意

误区一:非遗就是“老东西”实:活态才是关键词。成都火锅底料 *** 技艺进入省级名录时,品牌门店正开在最潮的SKP商场。 误区二:传承人一定年纪大

实:国家级传承人平均年龄58岁,但最小的80后才35岁。短视频平台上,贵州苗绣95后阿黎粉丝过百万。 误区三:只能远观不能碰

实:很多项目设体验点,苏州缂丝馆甚至提供“半日学徒”扫码即约。

2025入门路线图

如果想系统了解,可按以下路径:- 官方名录:先登录“中国非物质文化遗产网·数字博物馆”,把省级名录当目录看。

- 读书打底:推荐《手艺之道》,采访了全国20位年轻传承人,语言平实。

- 实地走访:选两个距你高铁两小时内的项目,春节前去赶一次“年味”市集。

- 记录输出:在手机备忘录写300字观后感,同步到小红书上加话题#非遗日历,持续30天就养成习惯。

我自己的小心得

三年前我误以为非遗是“文化遗产的边角料”。直到在绍兴安昌古镇亲手灌了一根腊肠,才明白气味、温度、甚至吆喝节奏都要同步,才算完整的一条“生产线”。那天我把视频发在微博,第二天私信里跳出一位意大利厨师,他想研究中式风干与帕尔玛火腿的湿度差异。于是我懂了:传统技艺一旦被共享,它就自动升级成了人类的公共知识。引用《庄子·养生主》的话:“指穷于为薪,火传也,不知其尽也。”保护非遗不为保存灰烬,而为让那把火继续点燃别的柴。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~