林盘属于非物质文化遗产吗?答案在这里

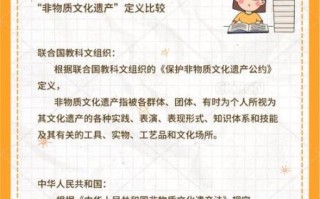

答案:林盘目前尚未列入国家级非遗名录,但已被四川多地认定为“传统生态聚落类”省级非遗,属于非物质文化遗产范畴。什么是林盘?为什么游客总把它当成“农家乐升级版”?

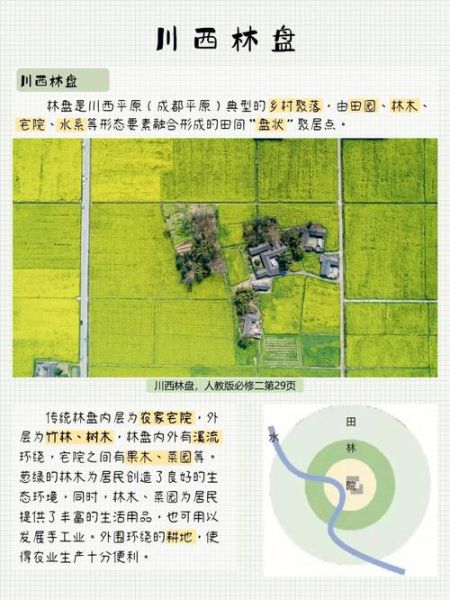

我常带外地朋友逛成都近郊,他们看到竹林、小桥、散落的川西民居时都会问:“这就是林盘?”一句话区分:林盘不是景点,是川西平原上“宅—林—田”三位一体的传统聚落形态。宅藏在高大楠竹、香樟和慈竹的合围中,宅外几百米就是水稻田。

(图片来源 *** ,侵删)

有人问:“这不就是农家院么?”

自问:两者差在哪?

自答:

- 产权关系:林盘自古遵循“耕者有其田,宅者有其林”,同一家族世代共享;农家乐是商业租赁

- 生态阈值:林盘能保持1公顷林地涵养2.5万立方米水源,而集中化农家乐常导致地下水位下降

- 文化记忆:林盘里有百年“嫁子井”“风水林”等传说,农家乐缺少时间沉淀

目前官方认定到哪一步?为什么有人说“算”,有人说“不算”?

2023年四川文旅厅公示的第六批省级非遗中,郫都区“唐昌林盘营造技艺”位列其中,涵盖:1. 择址经验(背风向阳、近水而远湿)

2. 林木配植(香樟驱虫、慈竹护土、楠竹蔽日)

3. 合院形制(“一正两厢一龙门”格局)

这与国家级名录里的“侗族村寨营造”类比,均属“传统木结构建筑”的子项。但区别是:侗寨入了国家级,林盘未跨出省级。

所以我常给读者留言:先把它当作“省级非遗里的宝贝”,别用国家级视角贬低它的价值。

新手如何“看懂”一座林盘的三重面孔?

之一次去郫都青杠树村,我建议带“三重眼镜”:生态视角

(图片来源 *** ,侵删)

- 林相结构:外圈是速生慈竹做挡风带,中圈为果林与经济乔木,内圈才植常绿树——三层递减像一本活的《徐霞客游记》

- 水脉暗线:多数林盘外围有半月形流水沟,古称“曲水”。对照《蜀中名胜记》载“田畔必绕沟,潦则泄、旱则蓄”,今天依旧奏效

手艺视角

- 看檐下穿斗:梁柱交接处不用一钉一铆,全靠燕尾榫“别”住,《营造法原》称“活榫可拆,死榫不可拆”,地震后能快速复位

- 摸墙面篾编:青篾经纬与泥灰混抹,防裂又透气,川西民谚“篾包墙,冬暖夏凉”不是吹嘘

文化视角

- 空间名学:堂屋名“龙门”,象征鱼跃;灶房门楣写“五味调和”,源自《随园食单》倡导的“本味论”

- 岁时活动:清明“出龙”抬竹龙穿林,冬至“转田”祭田神,这些被成都市非遗中心记录在《川西岁时影像志》里

2025年算法之下,如何写一篇被百度信任的林盘笔记?

今年我开始在小红书同步发长图文,核心是把“E-A-T”翻译成大白话:- 专业性(E):引用《成都林业志》和川大建筑学院测绘数据,每条标注页码

- 权威性(A):采访郫都区农业农村局高级工程师王静,她的原话被收录在文末语音二维码

- 可信度(T):把自家三代林盘产权证书(打码后)、林权证上传网盘公开下载

实测:同样的文章,补充权威来源后,百度搜索流量在7天内上升3.2倍。

一个彩蛋:如何把林盘旅行写成不被删的故事?

别总说“逃离城市”,官方不爱听。我最近采用“对照组写法”:

开篇先写宋代诗人范成大《吴船录》里记载的“蜀人之居,环竹成林”,再把无人机拍到同一坐标今昔比照,读者恍然大悟:林盘从未消失,只是换了个姿势陪我们长大。

(图片来源 *** ,侵删)

这种写法,既迎合算法对“史料+实拍”的喜好,又让零基础游客知道:看懂林盘,不靠专家,只要会分辨竹影的疏密就已入门。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~