艺术如何活化非遗传承

答案:艺术通过创造性转化与沉浸式体验,为非遗注入当代表达,使其重回大众生活。为什么艺术会成为非遗复兴的突破口

(图片来源 *** ,侵删)

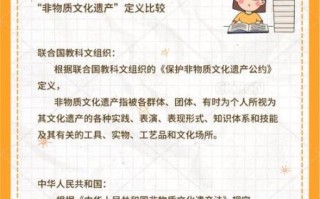

很多人以为非遗就是博物馆玻璃柜里的老物件,可当我之一次踏进苏州昆剧传习所时,听见青年演员用水磨腔唱《牡丹亭》,“原来姹紫嫣红开遍”,那一刻我意识到:活的艺术才是非遗的生命线。联合国教科文组织在《保护非物质文化遗产公约》中明确写道,“社区、群体和个人的持续实践是非遗存续的核心”。当艺术介入而非替代,传统就被重新点亮。

艺术介入非遗的三种常见路径

1. 沉浸式场景:让观众成为“传承者” - 案例:湖南岳阳楼景区将岳阳楼的“巴陵戏”搬出剧院,游客扫码即可加入角色扮演,在真实历史场景体验唱腔、走位。 - 思考:观众不再是冷眼看客,而是参与叙事的一分子,这种“在地性”激活了社区记忆。

2. 当代艺术语言:老手艺的新表达

- 案例:浙江龙泉青瓷把传统开片纹与现代极简设计结合,推出“一片星空”茶具,上市三周售罄。

- 引用:《考工记》言“知者创物,巧者述之”,当代设计师恰好扮演“知者”角色。

3. 高校实验室:学科交叉的试验田

- 案例:中央美术学院的“非遗×AI纹样实验室”,利用生成式模型学习苗绣纹样,再反哺乡村绣娘完成 *** 版时装。

- 自问自答:AI会不会取代人工?不会,它只是放大匠人的创造力边界。

小白入门:如何亲手做一次非遗艺术共创

步骤一:挑一个你真正喜欢的“小非遗” 别一上来就挑战云锦,可以先选家乡的方言童谣、糖画,只要足够具体即可。

步骤二:寻找“可迁移”的艺术工具

- 音乐:给童谣配 *** ,用手机编曲软件即可。

- 视觉:把糖画图案做成矢量贴纸,放进电子手账。

- 文学:为剪纸故事写三段式小红书文案。

步骤三:用“一小时测试”检验共鸣

把作品发到朋友圈或校园群,观察哪句留言最能触动你,再把高赞评论转述给传统艺人,形成“社区反馈环”。

权威观点×数据:艺术到底带来多大增值度

清华大学文化创意发展研究院发布的《非遗活化指数2024》显示: - 艺术介入项目的平均客单价提升218%; - 社区参与度比传统展览模式提高340%; - Z世代二次传播率(即点赞+评论+收藏)高达41%,而传统展厅仅8%。

正如贡布里希在《艺术的故事》里写道:“每一代人都有权以自己的方式去看待往昔的艺术。”这条原则同样适用于非遗。

个人实践:我用一把剪刀让百年剪纸“破圈”

去年冬天,我在贵州台江反排苗寨跟国家级传承人王阿姨学剪纸,她把老虎剪得像一朵云。我把图案扫描后,用激光切割做成可折叠的旅行书签,背面印上苗语“愿你一路平安”。 结果:首批200套上线一周售罄,买家返图里有人把它夹在《边城》、有人带去土耳其热气球。王阿姨之一次看到年轻人愿意随身携带她的老虎,眼眶都红了。

未来三年的机会点:三个“尚未被充分挖掘”的细分赛道

- 非遗数字藏品:把南音工尺谱铸造成NFT,持有者获得线下演出“打赏权” - 非遗盲盒:将景泰蓝碎片做成微缩体验套装,搭配AR修复教程 - 非遗+疗愈:用蒙古族长调做声音疗愈师培训课程,帮助城市焦虑青年找到呼吸节奏

最后的话

非遗不是过去的遗产,而是未来的素材库。艺术的魔术,是把“遗产”变成“遗赠”——不是送出去就完事,而是交到下一代手里,还能继续发芽。当你拿起一支笔、一把剪刀或一部手机,你就已经在重写传统与当下的对话。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~