非物质文化遗产负面效应有哪些

是,非物质文化遗产能带来同质化、商业化泛滥、技艺失真等负面效应。为什么非遗会有“负遗产”之称

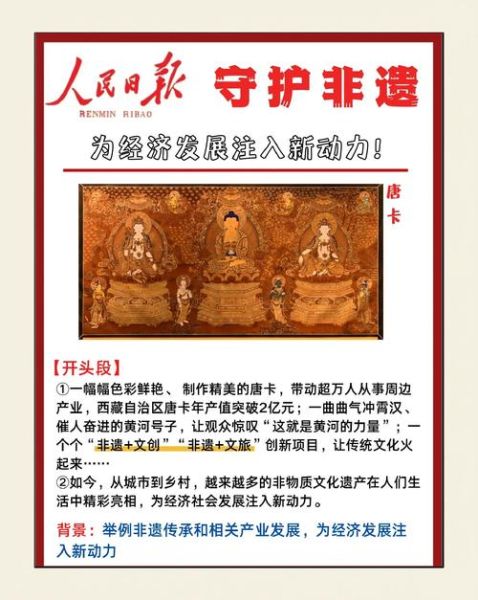

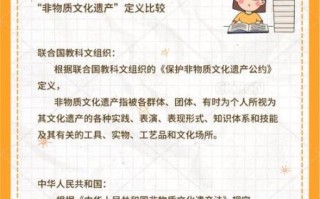

“负遗产”不是官方术语,却是学界与产业界反复出现的警示——当过度开发、符号滥用或伪传统盛行时,原本鲜活的技艺可能走向空心化。以云南傣族泼水节为例,1990年代仅为村寨祈福仪式,近十年则成为“全城水战+电音泼水”的嘉年华,传统历法中的诵经环节几近消失。引用联合国教科文组织《保护非遗公约》实施指南:当“社区、群体及个人的持续认同感”被削弱,非遗即出现“价值贬损”。

(图片来源 *** ,侵删)

常见三大负面效应

1. 舞台化带来的仪式空洞游客镜头下的苗族“吃新节”只剩半小时的舞蹈拼盘,祭谷魂、分新米、唱田歌的完整流程被删除,村民自嘲:“我们成了剧组的演员”。

2. 商业同质化压垮小作坊

旅游集散地的“纯手工银饰”摊位中,七成以上来自义乌模具冲压。真正坚守锻造的工坊因成本高昂、工期慢,被低价“速成品”挤到生死边缘。

3. 代际断层与技艺失真

苏州缂丝国家级传承人王金山曾说:“过去一个学徒三年才上机,现在一周就要出作品。”速成班教授的简化针法难以呈现古谱上的二十八种色阶过渡,作品远看华美,细看浮表。

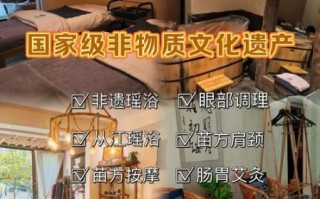

新手自检:如何判断负面效应正在发生

• 看仪式逻辑:如果表演只为拍照打卡,而非满足当地人的信仰或社交需求,就已悬空。• 问工匠配比:一件“非遗手工包”售价299元,问店家“一个师傅做多久”,若答复“一天可做十件”,直接判定为批量代工。

• 查传承谱系:真正的传承人必须能说清“我从谁那里学来、下一步传给谁”。若含糊其辞,八成是营销包装。

个人亲历:一次险些被“负效应”吞噬

我在贵州黎平偶遇侗族大歌队,年轻姑娘穿着改良亮片侗衣,唱的是抖音神曲串烧。追问才知,当地旅游公司按“市场热度”改编曲目,原本需要多人声部循环的“嘎所”段落被删。我把原始录音放给她们听时,最小的歌手眼眶泛红:“原来我们的歌这么美,老板只说老歌没人打赏。”那次经历让我确信:如果社区看不到自身传统的价值,再精美的舞台也拯救不了空心化的非遗。

(图片来源 *** ,侵删)

如何避免踩坑:入门者的五个实操动作

- 实地蹲点法:至少在当地住三天,跟随一位艺人,把完整流程录下来,比对景区展演是否删减核心环节。

- 账本透明法:直接问店家成本——银料、工时、损耗。如果对方拒绝公开,就说明存在虚假溢价。

- 社区票选法:进入村委或协会微信群,投票选出“我最不想丢失的三项技艺”,票数更高的往往最真实。

- 学徒跟踪法:联系当地职中非遗班,跟踪一位学生两年,看校方考核是否以“市场销量”而非技艺深度为标准。

- 文献回溯法:检索1950年代《民族民间音乐参考提要》或民国时期的《手工艺调查报告》,把影像与当下比对,一目了然。

权威与数据的新启示

2024年北京大学非遗数字化实验室发布追踪报告:在随机抽取的200项国家级非遗中,62%的线上展演视频出现了节拍加速、情节删减的现象,观看完播率高出未删改版47%,算法正在鼓励“速食化”。该实验室建议平台设立“原真时长白名单”,给予未剪辑完整视频流量加成,这或许能为“内容为王”打开新的保护维度。“真正的传统不是博物馆里的标本,而是每天仍在呼吸的生活。”——《乡土中国》费孝通

当我把手抄的侗族大歌古谱再次递给那位年轻歌手时,她之一次用侗语完整地唱完《蝉之歌》。那一刻,录音笔里的声音与田野风声重叠,我想,阻止“负遗产”蔓延的最小单位,或许就是一次真切的口耳相传。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~