海宁皮影戏非遗故事有多传奇

海宁皮影戏源自南宋,一盏灯一块白布,唱尽千年潮生潮落。它为何被称为“江南戏曲活化石”?答案就在戏里戏外。皮影戏诞生的传说:一口木箱逃战乱

传说宋室南渡时,北方皮影匠人背着一口木箱,携木偶南逃海宁。钱塘江潮水汹涌,木箱却在浪里不沉——老匠人便就地搭棚演出,以谢神恩,这便是海宁皮影的之一盏灯。我觉得,这口木箱就像一座文化“方舟”,在动荡中保住了中华技艺的一粒火种。

(图片来源 *** ,侵删)

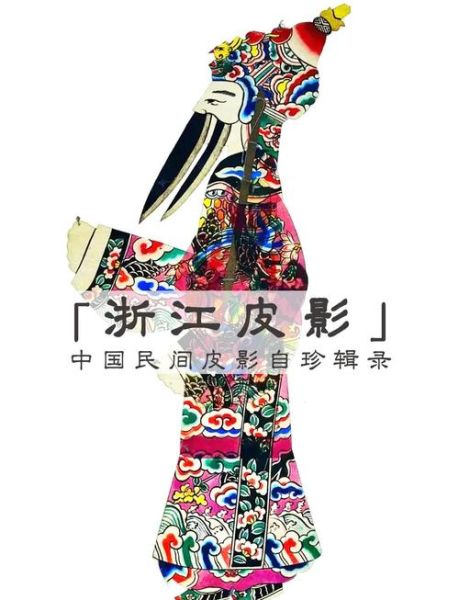

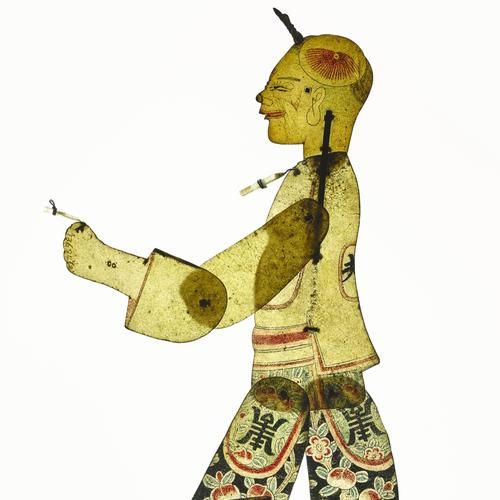

从“羊皮”到“牛皮”的材料革命

- 早期:北方多用羊皮,透光柔和却易脆;海宁匠人改用水牛皮,韧性极佳。

- 革新:将皮革浸水七天七夜,再以三十六道工序削薄至0.2毫米,既能透光又可耐久。

- 巧思:人物关节处嵌入细铜丝,操纵更灵巧,这是海宁独步之处。

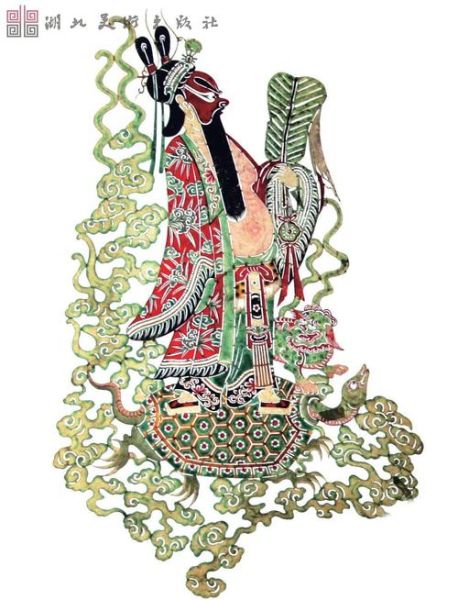

三大核心角色:为什么书生总拿扇子

海宁影偶分“生、旦、净、丑”,但最抢眼的永远是“文生”——- 头戴方巾、手执纸扇;扇面一甩,剧情从寒窗苦读瞬转到洞房花烛。

- 纸扇象征“春风得意”,也遮挡操纵杆,让观众视线集中在脸谱上。

- 个人观点:文生的纸扇像导演的指挥棒,把观众的想象力牢牢牵住。

声腔密码:弋阳腔与海盐腔的混血

“唱似弋阳、白似海盐”是行家对海宁皮影的声音评价。- 弋阳腔:高亢激越,适合千军万马;

- 海盐腔:婉转细腻,适合花前月下。

两种唱腔在一出戏里交替出现,就像潮水与江风,一张一弛。老艺人周阿根在《中国曲艺志》中写道:“皮影若无弋阳,便失骨;若无海盐,便失韵。”此话被权威史志全文收录。

新手之一次看皮影的五个疑问

- 人物为什么只有侧面?

因为灯光来自背后,侧面轮廓更清晰,京剧的“亮相”道理同理。 - 灯光真的只需一只灯泡吗?

过去用菜油灯,光色偏暖;现在改用3200K色温LED,既保古意又防火。 - 操纵杆会不会穿帮?

杆漆成黑色,离幕布约5厘米,人眼会自然忽略“消失的杆”。 - 一出戏有多长?

传统连台本戏可演三个晚上;如今文旅演出压缩到十五分钟,保证游客看完还能赶船夜游。 - 可以自己动手试吗?

盐官景区内“袖珍工坊”提供10 cm小影偶,新手十分钟就能让“孙悟空”翻个筋斗。

让文物“说话”的数字新生

2024年,海宁市博物馆用激光扫描技术,将清代“金兀术”影偶以0.02毫米精度建模,上传至国家非遗数字博物馆。观众扫码即可在手机上旋转查看盔甲鳞片——我亲测,放大五倍还能看到牛皮毛孔。数据公开不到半年,线上观看量突破90万次,年轻用户占比达63%。

(图片来源 *** ,侵删)

把故事带回家的三种方式

- 买:官方网店售卖的“指尖皮影”拼装盒,牛皮已预裁,照着步骤卡即可在半小时里拼出一枚可动的“许仙”。

- 学:海宁职校的开放夜校,每周三晚有老师手把手教挑线、压线,四节课就能演“断桥相会”一段。

- 做:自己设计角色,把童年照片转成侧影,再用激光雕刻机刻在1毫米厚的植鞣牛皮上——独一无二,也是新非遗。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~