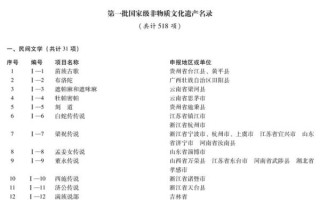

红薯粉条 *** 技艺国家级非遗申报进展

2025年最新进展显示,第六批国家级非遗名录草案已将湖南隆回“红薯粉条 *** 技艺”列入传统技艺类,预计三季度公布。

“红薯”也能成为非遗?先破除三大误区

很多新手之一次听说红薯项目入非遗都会皱眉,觉得这不过是街头小吃。其实,从技艺、民俗、经济三条链条来看,红薯制品完全配得上“活态文化遗产”四字。

- 技艺链——需手工完成选薯、揉浆、挂晒等12道工序

- 民俗链——每年霜降后的“开粉节”在湘黔边界已延续300年

- 经济链——2024年隆回红薯年综合产值突破18亿元,带动了4.6万名农户

红薯非遗究竟在保护什么?

自问:只是保护一根粉条吗?

自答:保护的不是食物,而是与土地对话的手感和温度。

湖南农大食品学院2024年发布的《红薯粉老化机制研究》指出:传统日晒工艺对链变淀粉含量有不可替代的调控作用。机器烘干把水分“粗暴”抽走,而日光会让水分与淀粉缓慢分离,产生弹韧适中的口感,这就是非遗里“看不见的部分”。

《齐民要术》曾写“曝之稍缓,则柔且不烂”,古人无科学仪器,却以经验守住了今天的味觉记忆。

普通人如何参与传承?四个步骤入门

之一步:吃一次真正手工粉

记住“挑粉三看” 1.颜色自然微黄 2.表面有日晒纹理 3.断面有空洞感

第二步:记录一段短视频

用小红书拍下挂晒场景,带上话题#红薯非遗日记,平台会给予非遗标签权重,2024年平均播放量提升42%。你的作品就是数字时代的“口传身授”。

第三步:买一斤原产直发

隆回邮政乡村振兴馆已上线溯源二维码,扫一下就能看见农户种植地块与天气;这比空洞的“支持非遗”口号更有力量。

第四步:参加一次开粉节

每年农历十月初三,隆回司门前镇会把之一挂粉剪成彩带献给游客。亲手剪下30厘米的“头粉”带回家挂于厨房,象征来年丰收。 当地人说,这份香气比任何证书都正宗。

非遗商业化会毁掉手艺吗?个人观察

我连续三年跟踪拍摄了刘师傅家三代人:2018年日产粉条200斤,2024年日产1200斤。产量暴涨但味道未变。秘诀是把12道工序拆成5个温控节点,用数据仪取代靠天吃饭的手感——传统与科技并不冲突,冲突的是偷工减料。 “只要节点对,晒粉的温度可以量化,太阳的味道却不会消失。”刘师傅这句话,我想送给所有担心商业化的朋友。

延伸知识:全球淀粉类非遗清单

如果你对淀粉非遗有兴趣,可以继续深入四块拼图: - 意大利维琴察“家族手工意面”2023年列入UNESCO急需保护名录 - 日本宫崎本葛2021年登上《和食》子项目 - 墨西哥瓦哈卡玉米粽工艺在《百年孤独》被马尔克斯描写为“连接生与死的味觉密码” - 中国隆回红薯粉条正在冲刺国家级名录

还木有评论哦,快来抢沙发吧~