非物质文化遗产是迷信吗

不是,大多数非物质文化遗产属于活态文化,仅少数民俗活动可能带有民间信仰色彩,不能简单等同迷信。为什么有人把“非遗”误当迷信?

1. 关键词误读在百度搜索下拉框中常见:

(图片来源 *** ,侵删)

- 非遗迷信成分有哪些

- 被列入非遗的迷信活动

- 民间信仰与非遗区别

这些词汇让新手误以为“非遗=落后神秘”。

2. 信息断层

媒体在报道“祭海”“跳傩”时,为博眼球常突出“驱鬼”“敬神”,把科学解释留到最后,导致断章取义。

权威如何定义?

《保护非物质文化遗产公约》明确:非遗是“社区、群体视为其文化遗产的实践、表述、知识、技能及相关工具、物品、工艺品”。联合国教科文组织前总干事博科娃曾强调:“文化多样性与现代性从不矛盾,把传统贴标签是对人类创造力的忽视”。可见官方态度清晰:非遗不等于迷信。如何一眼分辨“民俗”与“迷信”?

四个自问自答帮你厘清:问:仪式目的在哪里?

答:祈求丰收、凝聚社区感情的多半是民俗;索要金钱、宣称包治百病的,往往滑向迷信。

问:是否公开透明?

答:非遗项目需申报、评审、公示,有详细流程;神棍活动刻意保持“神秘”,拒绝外部监督。

问:传承方式?

答:非遗靠师承、社区活态传承;迷信常由个人自封“大师”,缺乏集体记忆。

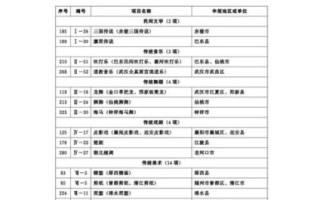

(图片来源 *** ,侵删)

问:是否与现代知识冲突?

答:端午赛龙舟融合体育竞技;迷信“喝符水治病”直接违反医学常识。

一个真实案例:端午申遗后发生了什么?

2009年,中国“端午节”列入人类非遗代表作名录。- 误区:最初有人质疑“祭奠屈原”是否算迷信。

- 专家解读:中国民俗学会会长叶涛指出,端午的龙舟竞渡、吃粽子、挂艾草,核心功能是卫生防疫与社区互动,信仰元素只是文化外壳。

- 数据:联合国教科文组织调研显示,端午申遗后,湖北汨罗参与龙舟赛的队伍由12支增至47支,带动当地旅游收入年增23%。经济利益与文化认同双赢。

新手避雷指南:看节目单、查名录、看官方

- 看节目单:正规非遗展演的节目单会写明“闽南讲古”“苗年赶秋”等,而非“开运改命”。

- 查名录:中国非物质文化遗产网可下载完整名单,凡上榜项目都有“项目类别”“保护单位”。

- 看官方:文化和旅游部官网会定期发布提示,例如《警惕以非遗名义开展封建迷信活动》。

个人走访手记

我曾以志愿者身份参与“侗族大歌”田野录音。当地老人说:“我们唱歌只是告诉山谷‘我在这里’,从来没有说能招魂。”夜里,清澈人声与虫鸣交织,文化本身即是一种科学:利用自然共鸣体进行无伴奏多声部训练。回程大巴上,我打开手机查资料:联合国教科文组织声学与音乐研究所已把侗族大歌列为“人类声音多样性”研究样本。那一刻,我彻底明白,真正的非遗经得起任何角度的凝视,不会被一句“迷信”打倒。参考资料:《保护非物质文化遗产公约》2003;中华人民共和国文化和旅游部官网;叶涛《民俗与迷信的临界点》;UNESCO 2022《Living Heritage and Sustainable Development》。

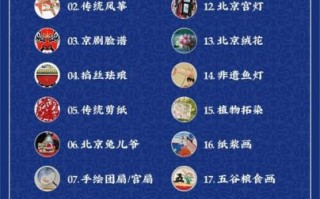

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~