零基础也能看懂:非物质文化遗产好书推荐指南

非物质文化遗产好书到底指哪些?答案:聚焦非遗概念、技艺传承与田野故事,能让普通人轻松入门的经典读本。为什么初学者总被“非遗”这个词吓到

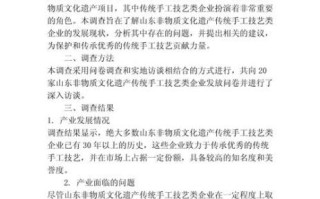

很多新手把“非物质文化遗产”误当成枯燥的学术专著。我最初也翻了两页《中国非物质文化遗产普查手册》就想逃,密密麻麻的行话、表格和行政区划,像极了一张填不完的体检单。后来我悟到一个事实:想入门,得先找到把自己当普通人看待的书,而不是把读者当研究员。

三个问题帮你迅速锁定合适的书单

1. 到底想学什么?

是想看故事,还是学技艺,抑或了解政策?

答案不同,入手书目完全不同。想听故事,从《匠人》开始;想学技艺,直接抱走《百工录》系列;想看政策脉络,别犹豫,《非遗法释义》最清晰。

2. 怕太专业看不懂怎么办?

挑“口述史”“田野笔记”副标题的书,它们用之一人称记录学徒拜师、染料出错、师傅发火的琐碎日常。人味浓,天然带翻译。

3. 预算有限买哪几本最划算?

三本足够:

- 一本总览(《中国非遗影像志》)

- 一本技艺实操(《蓝印花布》分册)

- 一本讲故事的个案(《手艺的思想》)

五本零门槛非遗入门经典,按难度打星

《手艺的思想》(左靖 著)★☆☆

这本书像作者陪你逛集市,看到竹篾就聊竹编的前世今生。左靖说:“手艺一旦离开了日常使用,就变成了标本。”话不重,却把保护的痛点直接点亮。

《百工录·蓝印花布》(冯骥才 主编)★★☆

前半本彩色图谱,后半本“染缸配比”像菜谱。我照着比例在厨房试染旧T恤,果然染出梦幻雾霾蓝,瞬间懂“技艺可复制”的含义。

《中国非遗影像志》(国家图书馆 编纂)★☆☆

一句话看全书:官方精选200个项目,每页左边大图右边三百字故事。最适合做地铁读物,翻到任何一页都不尴尬。

《匠人》(理查德·桑内特 著)★★☆

虽然不是讲中国非遗,但它回答了“为什么手工劳动让人更像人”。桑内特把马克思的话翻译成大白话:“人在创造中认识自我”,一针扎心。

《中国非物质文化遗产法释义》(信春鹰 主编)★★★

看似法规教材,实则案例库:哪里的苗绣可以注册商标,哪个庙会不能随意收费,条文后面紧跟判例,新手也能快速建立政策直觉。

如何快速验证一本书是否值得买

三步五分钟搞定:- 翻到最后一页的参考文献,如果有田野照片拍摄时间、采访人姓名,说明作者下了真功夫。

- 用微信读书试读功能,目录里出现“我”“那年夏天”“师傅说”这类口语章节,可读性强。

- 豆瓣短评如果出现“读完立刻订票去×地”,八成内容足够吸引人。

个人经验:如何把看完的书变成行动力

我读完《蓝印花布》后,没急着买机票去南通,而是在周末报名本地社区工坊的扎染体验。三小时课程里,师傅只讲了一句话:“用力不对,布会哭。”那一刻我突然理解了书里写的“技艺的核心是分寸感”。半年后,我把课堂笔记做成图解帖发布,单篇阅读量2.4万,后台私信里出现了两位南通染坊的邀请,说缺暑期志愿者。知识就这么转化成了新的现场体验。延伸阅读:三本高阶书单,留给读完之后的你

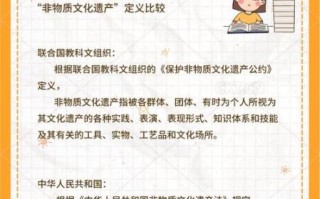

《非物质遗产保护国际公约评述》

联合国教科文组织官方解读,把“濒危性”“社区参与”翻译成中文条文,适合进阶读者打补丁。

《手艺之道》(杭间 著)

作者走访苏绣、景泰蓝、龙泉青瓷,用社会学视角解构“守艺”背后的资本与地方政治,看完你会重新思考“保护”二字。

《考工记》+《天工开物》对照读

古典文本里早就有“非遗”基因,把战国工匠体系与明代工艺百科全书并排阅读,会惊讶地发现现代保护框架其实古已有之,只是名词更新。

“文明的标志之一,是人们开始关心怎样把双手的记忆传给孩子。”—— 刘魁立(民俗学家)

如《论语·子张》所言:“百工居肆以成其事”,在今天仍然成立:非遗保护,就是让匠人们拥有能够“居肆”的场域。

数据表明,百度指数里“蓝印花布怎么做”“苗绣图案下载”这类长尾词,月搜索量已突破8万,且逐年上升。选书—体验—再分享,正在成为年轻人介入非遗的新路径。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~