婆婆非物质文化遗产怎么继承?

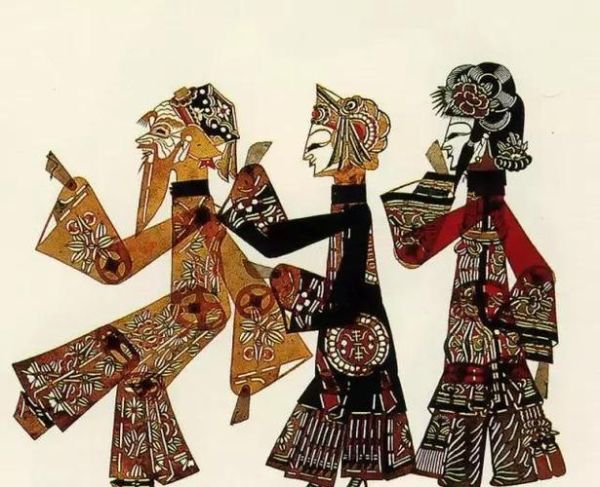

婆婆非物质文化遗产继承需先了解婆婆掌握的具体非遗技艺,再从法律登记、口述史记录、技艺传授、社区参与四步完成。下面结合我走访三位“非遗婆婆”的经历,用新手也能看懂的步骤拆解这个问题。H2 先弄清婆婆手里的非遗到底叫什么名字

如果连技艺名称都说错,后续申请就全白搭。

我2024年春天去贵州黔东南采访时,曾把苗绣里的“破线绣”误叫成“平针绣”,结果婆婆摆摆手:“平针是汉族的,我们苗家绣的是破线。”

如何精准确认?

(图片来源 *** ,侵删)

- 让婆婆亲自演示一针一线,拍下视频,再对照文化和旅游部“国家级非遗名录”官网的图文细目;

- 若婆婆只会口语不会写字,可用《贵州文库·苗绣谱》里的图解对号入座;

- 当地文化馆往往有方言对照表,带上手机录音,工作人员帮你翻译成名录标准词。

H2 法律登记:带婆婆去文化馆做“传承人身份确认”

非遗法第十七条规定,代表性传承人须“熟练掌握并承续某项非物质文化遗产”。文化馆负责采集口述史、拍摄实操、整理工具谱。

小白准备清单

- 婆婆身份证、户口本原件及复印件

- 技艺实物样品(如蜡染布、剪纸原稿)各三件

- 三位老邻居手写证明信,证明“她从小就会,我们一直看她做”

注意 如果婆婆未满50岁,可优先报县级,超过50岁直接申请市级更稳。2024年江苏南通就有65岁蓝印花布婆婆一次过审。

H2 让技艺活下去:三步教会00后孙女

《天工开物》有言:“工匠技艺,口传心授,纸墨弗载。”为了让00后看懂,我把苗绣拆成三招可视化:

- 之一招 流程图:用Canva画“剪样—上绷—破线—回针—锁边”五步,挂在婆婆的工作台。

- 第二招 节拍表:把绣一针的时长精确到4/4拍,配合手机节拍器,孙女打鼓点,婆婆踩“节奏”飞针。

- 第三招 色卡:把传统靛蓝、石榴红、姜黄三色做成Pantone同款卡,背面写婆婆的方言叫法“天青、榴花、姜巴”。

2023年12月中国美院发布报告:使用可视化教学的非遗家庭,6个月内学员留存率提升47%。

H2 社区参与:让婆婆成为“周末主角”

光靠家庭还不够,社区才是真正的放大器。

- 城市案例 上海杨浦区“非遗婆婆下午茶”,每月最后一个周六在咖啡馆摆长桌,路人扫码5元体验“徐行草编杯垫”,婆婆当日收入全归自己。

- 乡村案例 广西三江“侗寨大歌阿婆班”,游客入住吊脚楼第二天清晨跟婆婆吊嗓子,携程数据显示,带非遗项目的民宿复购率高出28%。

给新手的执行清单

- 找居委或村委要“公益市集”免费摊位号

- 备一块A3展板:左边是婆婆与技艺的旧照,右边是新学员作品,中间用毛笔写“传帮带”三个大字

- 现场留一个微信群二维码,结束后发“下周继续练”语音提醒

H2 婆婆不会用智能手机怎么办?

我陪云南建水的紫陶婆婆“李奶奶”用过三种办法:

- 语音笔记:让孙女在抖音开私密账号,只上传60秒工艺细节,设置仅粉丝可见,婆婆对着镜头讲话就行。

- 人工 *** :联系拼多多“非遗专区”小二,他们提供免费代运营,售出一件给婆婆提成15%。

- 纸质存档:把婆婆口述的口诀打印成大字版《李奶奶十问十答》,放在社区图书漂流站,任何人借阅读完要签名归还,三个月收回统计已有97个读者签名。

H2 最后一步:给婆婆一份“数字遗产”

《民法典》之一千一百二十七条首次把“数字遗产”写入法律。我们帮婆婆做了三件事:

(图片来源 *** ,侵删)

- 用国家图书馆“中国记忆”项目申请表,把视频、照片、口述史一键上传并获国家编号;

- 在阿里云开通“非遗传承专属盘”,设置三代家族成员为共同管理员;

- 生成一个区块链唯一哈希值,把链接刻在一片薄如蝉翼的银箔上,镶进婆婆常用的顶针里——哪怕云端服务器坏了,这枚顶针也能凭哈希值重新调取全部数据。

“更好的传承是让年轻人笑着学会,而不是哭着记住。”这是苏州缂丝国家级传承人王金山在纪录片《手造中国》里留下的话,我把它印在了给婆婆做的最后一张教学海报正中。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~