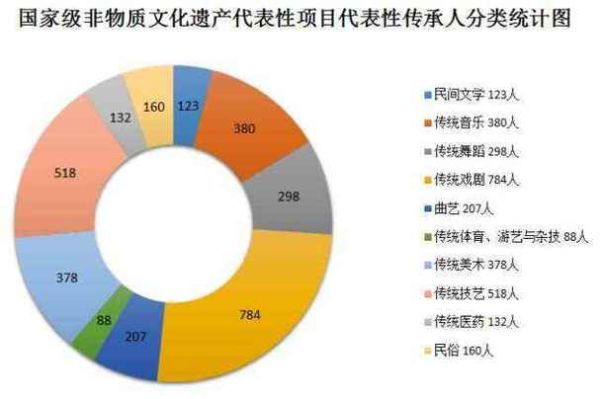

中国非物质文化遗产十大门类细分图谱

国家级名录把非遗分成十类一、先问自己:为什么要学分类

不少刚入门的同学上来就问“非遗值钱吗”,却很少先搞清“它到底指什么”。把范围厘清,才能找到可申报、可体验、可投资的具体入口。

二、官方十大门类的来龙去脉

2006年之一次公布的《国家级名录》就采用了这十类,沿用至今。引用中国工艺美术馆的阐释:“门类不是为了割裂文化,而是让不同系统的人迅速找到对话频道。”1. 民间文学

梁山伯与祝英台口头版本在山东、浙江、江苏各有差异,同一母题折射不同地域价值观。

2. 传统音乐

蒙古族长调被联合国列为“人类代表作”,它讲究一口气唱完的长音呼吸法,初学练一个月可能还在数节拍。

3. 传统舞蹈

侗族大歌是“歌”,更是“舞”,走圈时脚步踩在鼓点后半拍,视觉和声波形成双层律动。

4. 传统戏剧

昆曲被称为“百戏之祖”,它的“水磨腔”要求演员喉头保持稳定振动,一秒八个颤音,外行听起来像一条温柔的河流。

5. 曲艺

北京评书开场定场诗只有四句,背后却得熟记“册子”里的十万字原文,脑内自带搜索框。

6. 传统体育、游艺与杂技

少林功夫里的“金刚铁板桥”表面看是硬桥硬马,实际核心是呼吸调息,心率降到每分钟五十次才能完成定型。

7. 传统美术

蔚县剪纸的秘诀在“阴剪”与“阳剪”并用,纸张被掏空反而更显厚重,这是负空间的美学胜利。

8. 传统技艺

一把正宗张小泉剪刀从原料到成品要经历七十二道工序,第47道工序“冷锻”决定咬口是否利落,这一步老师傅用耳朵听音判定火候。

9. 传统医药

端午采艾讲的是“丙日必艾”,太阳到达黄经75度时药性最强,《伤寒论》里记录这一天的艾绒温通十二经络。

10. 民俗

潮汕“出花园”成人礼,孩子脚踩四色豆子象征“福禄寿喜”,仪式结束那碗甜豆汤必须一口喝尽,代表不回头。

三、初学者最容易混淆的三组概念

- “非遗”≠“文创”——非遗强调技艺流程原汁原味,文创可在尊重核心技艺基础上再设计。

- “国家级”≠“唯一级”——同项目可在多地拥有省级单位,传承人群体可以跨省联盟,比如苗绣就有贵州、湖南、重庆三地协同。

- “名录录入”≠“永久保险”——每四年有退出机制,2018年起已有三项因传承人断档被摘牌。

四、一张速查表:三分钟给项目找家门类

- 有传说故事?→民间文学

- 用手用脚用工具?→传统技艺或美术

- 有擂台比赛?→传统体育、游艺与杂技

- 唱念做打?→戏曲或曲艺

- 跟农时、节气、祭祀紧密相关?→民俗

引用老舍《茶馆》里一句话:“年头变了,茶还是茶。”分类会变,文化核心不会。

五、我的亲身踩坑经验:为何之一次申报被退件

我帮贵州一支15人舞蹈队申报傩堂戏,填表时把项目写进“传统舞蹈”。省非遗中心回了一句:“你们面具雕刻、傩词请神占了70%,应归戏曲。”门类错误导致整套材料重来。解决办法:

- 先看表演脚本里唱词比例,大于50%就偏向戏剧。

- 确认核心技艺——舞蹈是载体,戏剧更重叙事,就调整申报材料侧重“生旦净末丑”角色系统。

- 用一段五分钟的排练视频,配旁白说明叙事结构,直观展示“戏剧”属性,二审直接通过。

六、如何借助分类挖到之一批学习资源

线下:- 每个门类至少有一家国家级传承基地,官网会公开师徒招生简章,带身份证就能报名体验课。

线上:

- 学习强国APP“非遗频道”按门类推送纪录片,播放时长从三分钟到一小时不等,适合碎片时间刷。

- B站UP主“观复嘟嘟”最新系列把十类拆成十集,每集弹幕都会补充地方口音关键词,我把“莆仙戏”“梨簧戏”抄进笔记本,才发现发音误差带来的流派差异。

七、给零基础的行动清单

- 选定一个自己家乡已有的门类,先从百度百科“省级名录”里找本地项目名。

- 记录三个关键词:传承人姓名、核心工序、演出时间地点。

- 用高德地图直接搜索传承人或展示馆,预约工作日非高峰时段,看老师傅最放松的实操手法。

- 回家画一张思维导图,把流程抄一遍,比拍照管用。

八、一条隐藏线索:数字化带来的新机会

2024年底,文旅部上线“中国非遗图谱”小程序,每点开一个门类自动生成知识图谱。点击“技艺”节点会跳出原材料地图,点击“演出”节点可预约未来90天内的现场体验名额。 这个工具让“不会搜”的小白之一次有了可视化入口。引用沈从文《边城》里一句话:“每一只船总要有个码头,每一只雀儿得有个窠。”

给技艺找到分类,其实就是给它找到通往世界的码头。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~