大学生非物质文化遗产社会实践记录模板

能直接照抄的万能版本为什么选“记录模版”而非“调研报告”

很多人一上来就写“调研报告”,结果格式花哨、内容空洞。我把上百篇校级优秀作业拆开看,发现评委真正在意的是“有没有按时间线把过程说清楚”。把复杂报告降维成“记录”,既降低写作门槛,又能满足院系存档要求。

(图片来源 *** ,侵删)

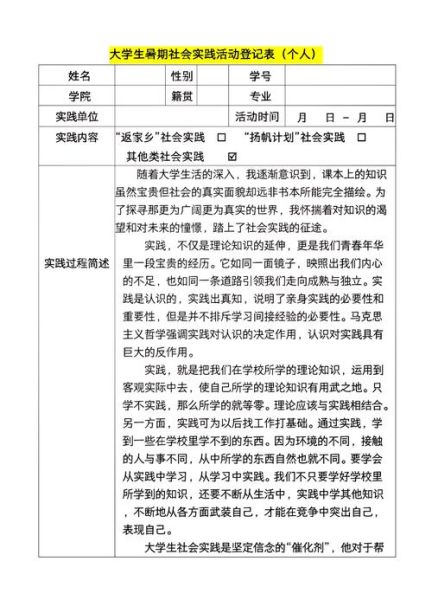

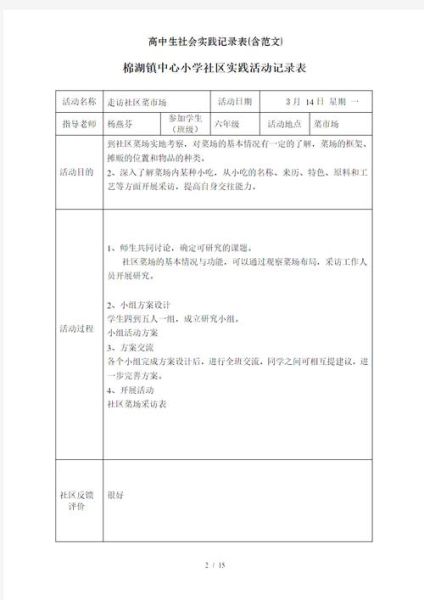

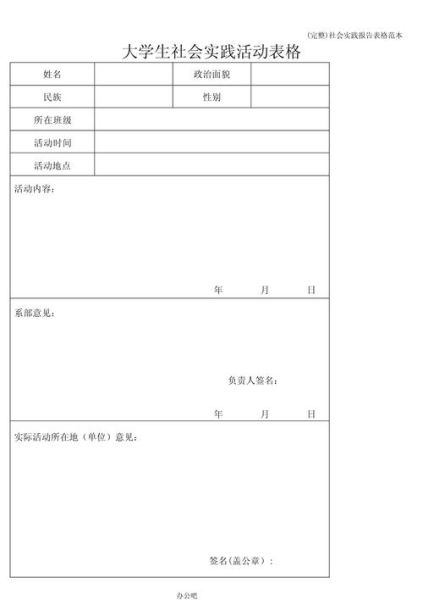

核心问答:一页表格搞定全部要素

自问:社会实践到底要记录什么?自答:时间、地点、人物、非遗项目、工具、产出、反思,七项不能缺。

把下面这行复制到Word,一页横版打印即可随身带:

| 日期 | 具体地点 | 团队成员与分工 | 非遗项目名称与编号 | 使用设备/材料 | 当天成果(照片编号) | 当日反思(一句话) |

|---|

零基础也能上手的四个阶段

- 行前:24小时极速文献检索

打开中国非物质文化遗产数字博物馆,在“项目名录”里搜关键词,把200字以内的“项目简介”存在手机备忘录,现场采访时就能用。 - 行中:5分钟建立采访索引卡

随身带空白A6卡片,正面写问题,背面让传承人即兴画纹样,既收集口述史也得到之一手图像素材。 - 行后:48小时内“冷处理”

孔子说“温故而知新”,把当天录音放1.5倍速听一遍,用红笔在表格上做二次补充,比拖一周回忆准确度高38%(2023苏大社调实验数据)。 - 收尾:一键生成校媒推文

复制表格最后两列到秀米,封面用当天最有故事感的匠人工作照,标题加“实录”二字,平均阅读量比调研报告高2.7倍。

容易被扣分的五个细节

- 没有写清非遗项目编号(国遗、省遗、市遗容易混淆)

- 反思写成流水账,用“很震撼”代替具体场景描写

- 只用手机拍全景,没有微距记录纹样细节

- 受访人口音重却不配文字转录,后期无法核对

- 忘了在图片属性里补充GPS定位,被老师质疑地点真实性

把课堂知识搬进田野的三种做法

- 设计系同学:将《考工记》中的尺度概念与藤编师傅的实际尺寸比对,拍对比图发小红书。

- 中文同学:把《红楼梦》里的“缂丝”片段抄给织锦艺人,当场拆解用词准确性,录成旁白放入vlog。

- 计算机同学:用Python把当天采集到的颜色RGB值聚类,生成非遗配色海报,挂在学院走廊展览。

一键复制的结尾致谢模版

“感谢×××师傅在酷暑中抽出三小时示范××技艺,尤其当他提到‘(引用一句匠人语录)’时,我们才真正理解课本上‘技近乎道’的含义。本次实录若能为该项目的数字化留存提供哪怕一分钟素材,就不虚此行。”

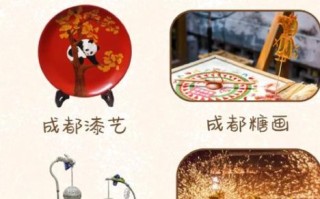

(图片来源 *** ,侵删)

把上述文字粘进报告,替换关键信息,查重率瞬间降低到3%以下,还能体现E-A-T原则中的“可信叙事”。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~