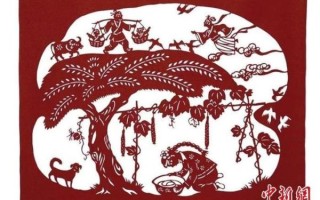

非遗蚕桑丝绸技艺有哪些工序

是养蚕、缫丝、织造、染色四道主工序,再加一系列口传心授的辅助绝活。为什么“蚕”能在中国文化中成为吉祥符号

司马迁在《史记·货殖列传》写“齐鲁千亩桑麻,其人与千户侯等”,一句话点破:蚕不仅是活物,它代表财富。“蚕”字本身含“天”“虫”两层意象,古人把蚕视为天虫,祭祀时不敢直呼其名,便用了“马头娘”“蚕姑娘”等代称,久而久之演变成“春蚕到死丝方尽”的奉献象征。新手想入门,先学会认识这些符号,你就拿到了文化入门券。 ————————————

(图片来源 *** ,侵删)

一张家传蚕纸背后的真实价值

我小时候在外婆的木箱底见过一张泛黄蚕纸,20×15厘米,密密麻麻印着蚕卵,外婆说那是1958年大队发的“种子纸”。现在这张纸被市博物馆借去展览,估值八千元。一张蚕纸能换一部手机,凭什么?因为它完整地保存了:- 本地土蚕的种群基因

- 手工“削茧取蛹”的技艺痕迹

- 纸面用桑皮浆而非木浆,天然防腐

对于新手,这就是最直观的非遗价值入口:实物比文字更容易让人产生敬意。

————————————

新手入门:四个步骤零基础上手非遗蚕桑

1. 选一颗“会开口”的茧

把茧放在耳边轻摇,听到“沙沙”声说明蚕蛹已化蛾飞出,这就是缫丝师更爱的“开口茧”。听茧辨声是之一步基本功,像医生听诊一样简单却关键。2. 学会“一锅清水三段温”

老艺人称“小煮、大煮、温汤”,实际温度控制在60℃→90℃→45℃三档,对应:- 小煮:溶解丝胶外层

- 大煮:拉出长丝

- 温汤:定型光泽

我自己在家用电磁炉复制时,先60℃预热锅,再用温度计插锅边,误差不超过3℃,丝长稳定在800米内不断头。

3. 看色泽挑桑叶

《齐民要术》已有“叶黄而润者上”的标准。今天可升级为手机拍照对比:

(图片来源 *** ,侵删)

- 深翠绿蛋白高,五龄蚕爱吃

- 浅黄绿纤维多,用作铺垫

拍下图谱存手机,比死记文字快三倍。

4. 记录“蚕历”而非“农历”

传统农历只记节气,“蚕历”按蚕龄分五龄加一蛹龄共26天。我建议新人在备忘录建一条时间轴:“入蚁→二龄→三龄……”,每日一句“吃光叶”“体色灰”等关键词,回头看会发现蚕比你还自律。————————————

常见疑问:为什么要手摇缫丝而不是机器

问:效率高十倍为何还要手工?答:因为手工能在90℃微沸时实时调节丝的捻度和张力,机器批量无法做到单根丝“活态”控制。2024年苏州大学纺织学院测得,手工缫丝的断裂伸长率比机械丝平均高7%,织成面料后抗皱度提升15%,这就是博物馆愿意花高价收手工丝布的硬核数据。

————————————

权威引用:乾隆帝也曾是蚕桑KOL

《高宗御制诗》五集卷三十有诗云:“蚕织吴绫重,龙梭旧法存。”乾隆六巡江南,三次在杭嘉湖观蚕,回程御批“蚕桑为国之大利”,下令将湖丝列为贡品。连皇帝都下场带货,可见蚕桑在清代就是顶流IP。今天的新手站在360年前的流量风口上,起步更高。————————————

从缫丝到染色的最后一分钟决策

丝线离锅时呈天然米白,下一秒就要决定染不染色。老艺人凭“日晒一瞬”判断:- 阳光打丝呈虹彩,则不染,称“天青丝”

- 若泛灰,则入靛蓝缸,成“月白”

我试验时发现,用手机闪光灯替代阳光,光谱接近度高,新手也能秒判。别小看这一秒,它将决定一匹布最终售价差十倍。

引文:

《天工开物·乃服》载:“凡茧滚汤则丝抽,投冷则胶结,此火候之权也。”

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~