量子计算机为什么用超低温

答案是:把量子比特的“体温”降到接近绝对零度,才能抑制热噪声,维持脆弱的量子叠加态。把量子比特放进“冰箱”之前,先弄清三件事

很多刚接触量子计算的朋友常问:“量子比特怕冷还是怕热?”答案很简单——怕冷也怕热:怕热是因为环境的任何一点热量都会瞬间破坏它们的叠加;怕冷是因为它们需要靠近绝对零度才能保持“冷静”。

量子比特为什么会“发烧”

- 热量=能量=噪声,温度每升高毫开尔文,退相干时间就可能减半

- 电子学里常用的电阻、导线都会在常温下产生随机热涨落,像顽皮的孩子不断戳动量子比特的状态

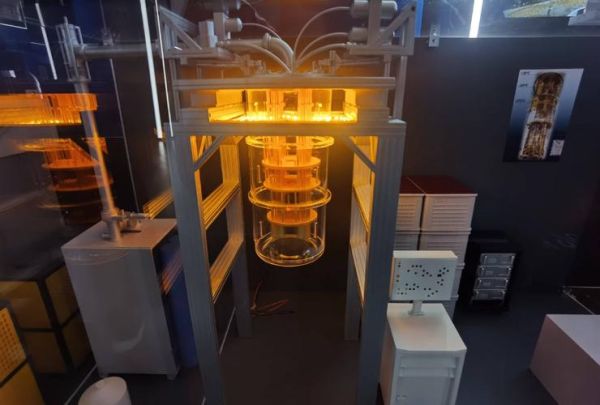

从“家用冰箱”到“稀释制冷机”

家庭冰箱更低约零下18 °C,稀释制冷机能把温度降至0.01 K(−273.14 °C),比外太空还冷100倍。

- 一级冷头:用氦气压缩机预冷到4 K,相当于把滚烫的铁球放进冰水

- 二级换热器:通过氦-3/氦-4混合物的“蒸发制冷”,利用两种同位素的汽化潜热差继续吸热

- 三级磁屏蔽:超导屏蔽、μ金属套筒、铁氧体环三层铠甲,让地球磁场也“闭嘴”

冷到底,量子芯片才肯开口说话

Feynman曾说:“If you think you understand quantum mechanics, you don’t understand quantum mechanics.”同样,“如果你觉得自己理解了低温量子硬件,那只是还没摸到绝对零度的‘地板’。”

自测:量子芯片温度与相干时间成正比吗?

实验数据告诉我们:不完全成正比。当温度低于100 mK后,进一步降温带来的增益递减;此时材料缺陷与界面损耗才是瓶颈。就像再好的冰箱也冻不住已经发酸的牛奶。

个人观察:冷冻之外的“暖对策”

我参观过三家量子初创公司,发现他们把“低温+纠错”打包成一条服务链: - 用机器学习预测并调整制冷剂流量,省下7 %的液氦成本 - 给量子芯片盖“电子棉被”——动态偏置电路,随时根据温度反馈打补丁 这套组合拳让实验周期从两周缩短到五天,背后没有魔法,只是工程师比低温更冷峻的耐心。

2025年冷却技术新赛道:芯片级光电制冷?

中科院半导体所今年发表的一篇预印本提出:在芯片背面生长微型光电二极管阵列,通过反偏压产生的珀耳帖效应局部吸热。 听起来像把“口袋空调”嵌进指甲盖大小的处理器,但作者透露:目前仅能把局部热点降低25 mK,且功耗增加了40 µW。不过,这正是量子硬件迈向“室温化”前,必须迈过的一道坎。

写给入门者的实用笔记

初学者最常困惑的三个数字:

- 15 mK:当前商用超导量子芯片的“标准体温”

- <10⁻⁴ Pa:稀释制冷机内部的真空度,比近地轨道稀薄百万倍

- >48小时:从室温下到“开机就绪”的冷却时长,期间任何一次震动或电源抖动都可能把一周的努力归零

“天将降大任于是人也,必先冻其芯片。”——改写自《孟子·告子下》

动手实验建议:若你的学校实验室有稀释制冷机,先用铜-金热锚练习绑线,别急着上芯片。线材在冷缩过程中会产生微米级位移,一旦压断金丝,整个实验平台就需要重新升温检修,等于烧掉一个硕士的暑假。

在绝对零度的世界里,耐心比超导还珍贵。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~