到底有几种量子计算机技术?

12种主流路线很多刚接触量子计算的朋友都以为它就是“一台”全新电脑,其实这条路远比想象中分叉多。为了把高深概念讲清楚,我把它拆成几块小拼图,自问自答,边看边读就能入门。

为什么量子技术分这么多种?

一句话:物理世界的量子载体不一样。 从电子、原子到光波,各团队选的材料不同,底层控制、误差率、扩展方式全都变了。就像柴油、汽油、纯电都在四轮车里,但拆开引擎完全不同。

十二大技术门派,一图看懂

记住这张清单,今后刷新闻就不会迷路:

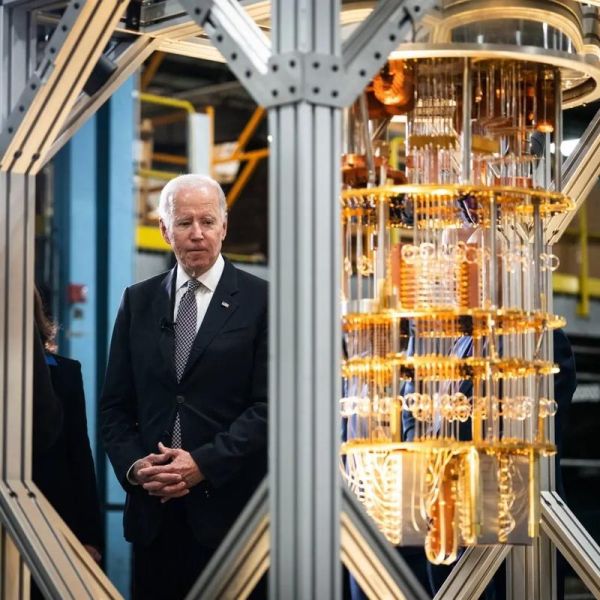

- 超导量子比特——Google、IBM 现在用的路线

- 硅自旋比特——依托硅片工艺,Intel 押宝

- 离子阱——被困在电磁场里的单个原子,逻辑精度高

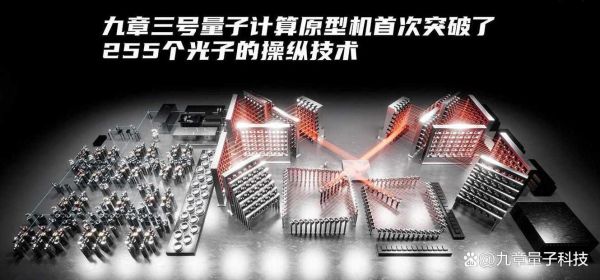

- 光量子——靠光子本身当信息载体,中国 九章原型机 已经做到量子霸权示范

- 中性原子阱——拿激光“筷子”夹住冷原子阵列,扩展性好

- 拓扑量子——微软憋的大招,理论上抗噪声

- 氮空位中心(NV Center)——金刚石里的“缺陷”也能算

- 核磁共振量子——液体样品里的原子核作比特,实验课就能摸到

- 表面声波——用声波取代光子,冷门但潜力大

- 半导体量子点——在二维电子气里划“小岛”

- 铌钛氮超导——更高温区工作,制冷机省电能

- 量子退火——D-Wave 专用机,为优化问题量身定做

作为小白,我最该关心什么?

问:哪一种最快?

答:看指标。超导和离子阱在“量子体积”榜单上轮流夺冠,但要跑特定算法,离子阱精度高,超导跑得快,没有全能冠军。

问:家里能买到吗?

答:整机买不到,但云服务器能租。IBM Quantum、Amazon Braket、华为HiQ 都给开发者开了免费层,注册邮箱即可提交门电路。

问:会不会明年就淘汰?

答:技术路线寿命更像马拉松。回看经典机:从电子管到 CMOS 花掉半个世纪,量子大概率亦然。投资资源越集中者,越可能活到最后。

超导热度背后的三张王牌

- 芯片工艺复用:传统半导体光刻可移植,人才池深。

- 读出速度快:5-10 纳秒即可完成一次量子态测量,便于纠错。

- 企业重金下注:IBM 2023 年公布 Condor 处理器已达 133 量子比特,路线图直指。

但别忘了,《科学美国人》年初刊文提醒:“超导仍需要稀释制冷机维持 15 毫开尔文,边缘地区的大学实验室根本供不起电费。”

个人观察:在能耗与扩展极限未解开前,离子阱、中性原子或许能在某些场景弯道超车。

动手之一步:用云量子机跑个贝尔态

别急着啃《费曼物理学讲义》,先让代码跑起来。

- 打开 IBM Quantum Composer 拖拽 H 门与 CNOT 门,一秒生成 Bell-pair。

- 点击“Simulate”看理想曲线,接着点“Run”跑真机,比较读出误差。

- 把实验数据丢进 Jupyter Notebook,你会发现真实比特的 T1 只有几十微秒,这直接解释了为何天天喊“量子纠错”。

下一步,盯紧这三把钥匙

- 材料突破:硅自旋比特如果把同位素纯化做到极致,就能沿用 300 mm 晶圆厂,成本骤降。

- 混合架构:超导处理器 + 光量子互连,像互联网“光纤+路由器”,让千比特时代成为可能。

- 容错阈值:谁先实现 99.9% 保真度的双门操作,谁就有底气宣布“五年商用”。

引用《论语·子路》:“欲速则不达”,量子计算拼的不是短期新闻热度,而是长跑级别的系统化攻坚。

据我跟踪 arXiv 最新 1000 篇实验论文,2024 年超导芯片占比 43%,离子阱 17%,中性原子 12%,剩余 28% 由其他十类技术瓜分。与 2021 年相比,硅自旋份额已从 5% 升至 9%,成为上升最快的小势力。下一次洗牌,或许就藏在这条不起眼的曲线里。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~