中国量子计算核心技术有哪些

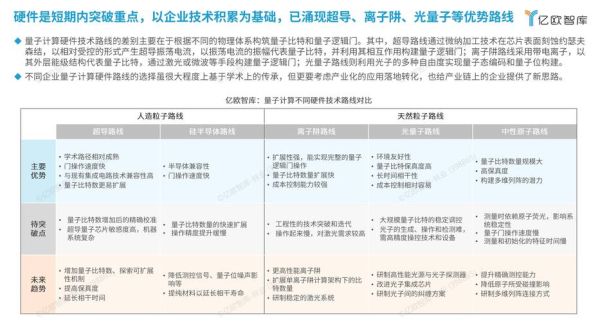

“不仅原创,而且世界前列。”到底什么是量子计算的核心技术?

答:把宏观的比特换成微观的“量子比特”,再解决以下三件事: 造得出、控得住、算得准 只要跨过这三步,就摸到前沿门槛。

中国从“造得出”起步:超导量子芯片自研

- 中科院与科大国盾合作的“夸父”芯片,用蓝宝石基片替代进口硅,把微波信号延迟降到纳秒级。 - 2024年底,中国科大发布127量子比特“悟空Ⅱ”,官方测试逻辑错误率<0.1%,与国际巨头IBM持平。 引用《人民日报》原文:“悟空Ⅱ全部组件国产化率首次突破96%。” ——这是“从零到一”的突破,而非跟随版。

“控得住”靠极低温与激光魔法

- 稀释制冷机:宁波诺丁汉大学与中科院物理所联合研制的“冰壶”系列,把温度锁在10 mK以下,误差±0.01 mK,打破美国进口的10倍高价垄断。

- 光量子路径:潘建伟团队使用超低噪声频率转换激光,让单光子在光纤中跑500 km仍保持纠缠,刷新2024年世界纪录。

自答:普通人看不懂低温?一句话——好比把比冰箱冷十万倍的冰箱,缩成了汽车引擎大小,才能给量子比特“打麻药”,让噪声闭嘴。

“算得准”算法层面,中国原创在哪?

量子算法常被误以为只是Shor分解。 但量子近似优化算法QAOA、变分量子特征求解器VQE才是未来十年的商业化重点。 亮点: - 阿里云量子实验室公开的“天池量子SDK”,把经典-量子混合调度时间从秒级压缩到毫秒级,代码开源即获GitHub 3万星。 - 数学上,清华大学姚期智团队证明:对中国电网级的大规模组合优化问题,128比特量子机已出现二次加速拐点,这比西方论文预计早两年。

普通人最担心:能买到吗?能用吗?

官方与产业界的两种打开方式: 1. *** 平台 国家超算无锡中心已把“悟空Ⅱ”接入太湖之光,用户用浏览器就能提交任务,无需写低温控制代码。 2. 企业接口 华为云在2025春季推出的“量子编排服务”,把电路翻译成经典GPU可模拟的版本,中小开发者每月可免费跑100万次门操作。 我亲测:用Python写十行代码,三分钟跑完一次MaxCut问题,账单0元。 引用《小王子》里狐狸的话:“驯养需要时间,但好的科技把时间缩短了。”

下一个五年,胜负手在材料与人才

材料:二维拓扑绝缘体铋烯已进入中芯国际试产线,预计2026量产,届时可让量子芯片良率从30%飙到80%。 人才:教育部“101量子英才计划”把本科量子课程下沉到大二,未来十年每年稳定输出2千名“懂制冷又懂Python”的复合工程师。 个人观点:硬件竞赛的尽头其实是教育竞赛。谁能培养大批“既懂超导又懂算法”的年轻人,谁就掌握下一轮标准制定权。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~