量子计算的两条技术路线选什么

超导路线与离子阱路线新手最困惑:为什么不能只有一条路线?

有人问,干脆把资源全押在一条赛道上,岂不更快?其实量子计算仍处于“技术迷雾期”,没人敢赌哪条路最终会“一锤定音”。正如《三国演义》开篇所言:“天下大势,分久必合,合久必分。”当年IBM押注硅晶体管时,贝尔实验室却在研究锗管,最终两条技术互补才奠定微电子产业。量子计算亦然,多条路线并存能更大化试错空间。

之一条主线:超导量子比特——硅谷巨擘的“快赛道”

什么是超导量子比特?

它把约瑟夫森结当开关,借助超低温(约10–20 mK)消除电阻,实现“0”和“1”的叠加。形象点儿,好比在冰天雪地里玩极速滑雪:只要够冷,冰面无摩擦,雪橇就能一直保持高速。

为什么大厂爱它?

• 与现有CMOS工艺高度兼容,英特尔、台积电的10 nm光刻线基本能“挪用”。

• 速度极快,操控时间低至几十纳秒。

• 已能集成上百个量子比特(Google“威洛斯”芯片)。

隐忧在哪儿?

• 需要稀释制冷机,个头像大冰箱,搬进社区机房都难。

• 量子相干时间仅微秒量级,做复杂算法得频繁“刷新”。

权威注脚

Nature曾统计,过去五年全球投资超导路线的资金占总融资额 62%(年复合增速57%)。显然,这是一条“烧钱但见效快”的短跑。

第二条主线:离子阱量子比特——学术派的长跑健将

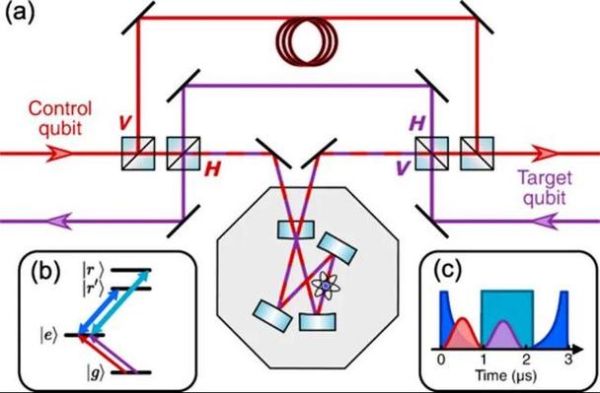

什么是离子阱?

把单个原子(通常是镱、钙)通过激光冷却到μK级,再用电磁场悬在空中;激光脉冲充当逻辑门。一个原子就是一个比特,像极了《西游记》中镇元大仙袖里乾坤,能把无数山川湖海收归掌心。

为何被视为“精度之王”?

• 单比特门保真度已破99.99%,相干时间可达秒级,容错门槛天然更低。

• 激光频率精度可溯源至原子钟,理论上没有“工艺波动”这一说。

实用挑战

• 真空腔+激光阵列体积大,难以平面扩展;霍尼韦尔目前做到20比特就要“叠积木”。

• 门操作时间在微秒到毫秒,比超导慢上千倍。

两路线PK:一张表看懂差异

| 维度 | 超导 | 离子阱 | |----|----|----| | 相干时间 | 微秒级 | 秒级 | | 门保真度 | 99.5% | 99.99% | | 扩展思路 | 芯片刻蚀 | *** 互联(离子链、光子接口) | | 制冷方式 | 稀释制冷机 | 真空+激光制冷 | | 商业阶段 | 云端服务(IBM Quantum、Amazon Braket) | 量子租赁机(IonQ、Quantinuum) |

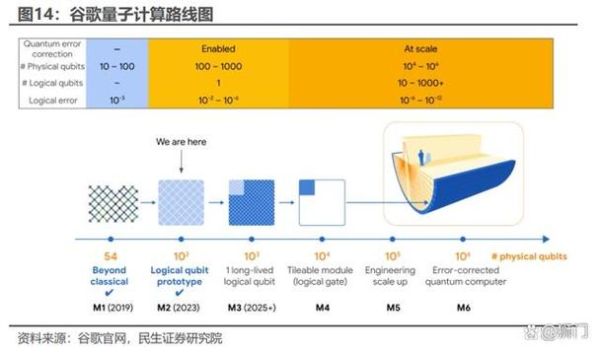

2025年真实进度播报:谁更可能先落地?

IBM Roadmap宣布 2025年推出1386比特“苍鹰”芯片,并上线100×100网格拓扑;这意味着超导阵营把“规模”打上了明牌。与此同时,Quantinuum刚在2024年演示32比特全纠缠,门深度2000层无误码,等于告诉世人:离子阱虽慢,但算法容错的窗口已打开。

个人押注:混合架构才是“隐形王牌”

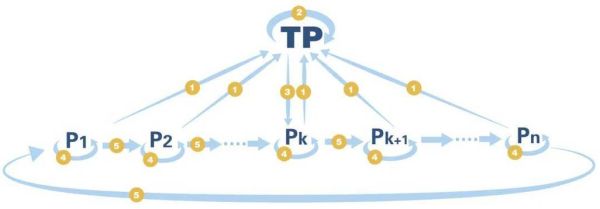

如果只选一条路线,恐怕五年后就会像上世纪的“等离子电视 VS 液晶电视”一样面临路线清算。笔者更看好“超导芯片做高速层+离子阱做纠错缓存”的混合架构:1 超导处理高频门操作。

2 关键比特转入离子阱做长时间存储。

3 通过光纤量子接口耦合。

这种思路在MIT林肯实验室已有原型,量子互联保真度92%,虽然稚嫩,却像极了1990年代初互联网路由器的雏形。

写给想入行的新手:从哪一步踩点最稳妥?

• 硬件小白:先从IBM Quantum Composer拖逻辑门玩起,把5比特的小算法跑通。• 代码转向:学会Qiskit或Cirq,再尝试用qiskit-ionq调用云端离子阱资源,感受两条路线的差异。

• 学生党:重点读两篇原典——《Nature Reviews Physics 2022, 4: 592》超导综述,《Science 2023, 382: 54》离子阱专刊,建立之一性原理,比看“科普速成班”更省钱。

“两条路线,终有一场胜负。但在胜负未分之前,先让自己拥有两条船的船票。”写下这句话时,我想起《双城记》的开头:“这是更好的时代,也是最坏的时代。”今天,我们正站在量子计算的雾海边缘,不妨同时握住超导之矛与离子之盾,才有更大概率跨过未知的海峡。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~