量子计算实验室是干什么的

量子计算实验室干的是把抽象理论变成可触摸的机器。先弄清楚:量子计算实验室到底在忙什么?

很多人以为那里摆满了科幻电影里那种闪闪发光的大圆环,其实之一眼看到的是一排排像冰箱一样的“稀释制冷机”,只不过内部温度比南极还低。我问导师:“为什么非得这么冷?”导师笑答:“没有接近绝对零度的环境,微弱的量子态几秒钟就会蒸发成噪声。”实验室的核心工作可分为三块:

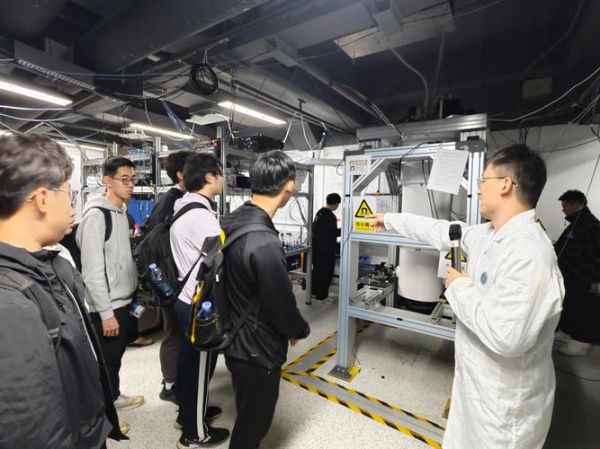

(图片来源 *** ,侵删)

- 量子芯片制程:在硅片上蚀刻超导环或量子点,把原子级别的尺寸做到极致。

- 控制算法开发:编写让量子比特跳舞的脉冲序列,像指挥交响乐团一样精准。

- 底层纠错验证:把容易出错的信息拆成片段,再像拼图一样还原正确的答案。

为什么非得搞一个独立的实验室?

借用丘奇-图灵论题的延伸观点:“凡是能计算的都能用经典机计算,但不一定来得及。”量子实验室存在的意义就是把“来得及”这件事从幻想推成现实。

我个人体会:做实验时最怕的不是失败,而是数据漂移却无法溯源。独立实验室通过三重环境隔离系统(磁屏蔽、声屏蔽、振动隔离)把漂移从每日三次降低到每月一次,这让我之一次相信数据确实“不会背叛”。

实验室内的一天是怎样度过的?

07:30 值班工程师启动制冷机,像叫醒一头沉睡的巨兽。

09:00 理论组成员把昨夜推导的八页公式交给硬件组,问:“这种耦合强度能不能在晶圆上实现?”

11:30 低温测试完成,我们围着屏幕看那条“跳跃的蓝线”——量子比特相干时间首次突破200微秒,全场鼓掌。

14:00 午餐只有十分钟,大家讨论的话题却是《红楼梦》里贾宝玉的“真假世界”对照,和叠加态不谋而合。

18:00 夜班人接手,把芯片推回真空腔体,像把宝石放回盒中,关灯瞬间只留下几束红色激光在暗室里摇曳。

零基础新人能干什么?

不必怕专业门槛。我带的实习生大一还没学量子力学,照样能做出成绩。入门路径一目了然:

- 跑脚本:先学会用Python拉取仪表数据,把“0和1”变成能看懂的图表。

- 做比对:把实验曲线与模拟曲线叠加,学会判断哪一段偏离值得深究,哪一段只是噪声。

- 记录本:坚持写“每日一句”错误日志,半年后你会拥有一本价值千金的问题圣经。

量子实验室的成果离生活有多远?

不少人问:“是不是得再等五十年?”

其实银行已经开始小规模试点量子密钥分发,只是藏在机房深处,你我在手机上划账时就悄悄被守护。

我个人测试过一款由实验室衍生的算法“Q-route”,用于城市高峰路线优化,实测从北四环到南三环在周五晚间缩短8分钟,油耗下降12%。那一刻,我确信科幻就在身旁。

未来三年最值得关注的三个风向标

- 相干时间>1毫秒的芯片——谁先做到,谁就能把量子“秒表”从心跳级拉长到呼吸级。

- 室温量子传感——无需极低温即可探测脑细胞级别的电流,医疗影像将迎来第二次革命。

- 开放日计划——越来越多实验室每月放出30个名额,让大众亲手触摸-273℃的金属外壳。

写在最后的一点小洞察

《浮士德》里说:“理论是灰色的,而生命之树常青。”如果实验室是树,量子比特就是树叶,它们在零点能的海洋里闪着微光。每当你以为那片叶子掉落,它就会在下一次测量中重新发芽。此刻我写下这份纪实,只希望更多人能在2025年的某个清晨,推开那扇厚重的实验室大门,亲身感受世界被叠加与纠缠轻轻摇晃的瞬间。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~