量子芯片能常温运行吗

不能,但新型高温超导材料已经把临界温度提升到摄氏零下23度左右,液氮制冷即可驱动部分量子比特,大幅低于传统所需的液氦。量子比特为何怕冷却又怕热?

量子比特本质上是脆弱的“叠加态”。

(图片来源 *** ,侵删)

- 过冷:超导量子比特需要在极低温抑制热噪,传统液氦稀释制冷机约十毫开尔文,成本高昂。

- 过热:一旦环境高于临界温度,量子超导电路就像热汤里的冰块,迅速坍缩成经典比特。

个人看来,量子芯片并非追求“室温超导”,而是追求“可用温度下的可扩展性”。

高温超导2025:谁在偷偷改写温度上限?

- 氢化镥掺杂氮:年初《自然》论文把临界温度拉到21 °C,但所需近百万大气压,离芯片级封装还很远。

- 镍氧化层二维薄膜:中科院物理所报告零下23 °C、常压即可零电阻,可与CMOS工艺同舱作业,被IBM量子部门之一时间邀请合作。

引用:正如《三体》里的“降维打击”,二维化让传统BCS理论在界面重新焕发青春──叶文洁的隐喻放在材料界同样贴切。

小白提问:是不是以后买电脑再也不用散热器?

自问:量子笔记本啥时候能上京东?

自答:还得再等。当前一台百比特量子处理器仍需要:

- 液氮罐(零下196 °C即可,取代液氦)

- 激光器或微波控制线(千条起步)

- 独立电磁屏蔽房

因此,未来十年量子计算仍是“机房里的黑科技”,个人端先体验到的是云计算API。

长尾新词抓取:从百度下拉框看SEO机会

抓取结果中连续出现的长尾提示:

- “零下温区量子芯片散热成本”

- “氢化物高温超导商业前景”

- “液氮量子计算机上市时间”

- “高温超导与量子纠缠的关系”

对新建科技站而言,聚焦“零下温区量子芯片”这个长尾,即可精准吸引投资人与极客,避开门户型媒体的主词血拼。

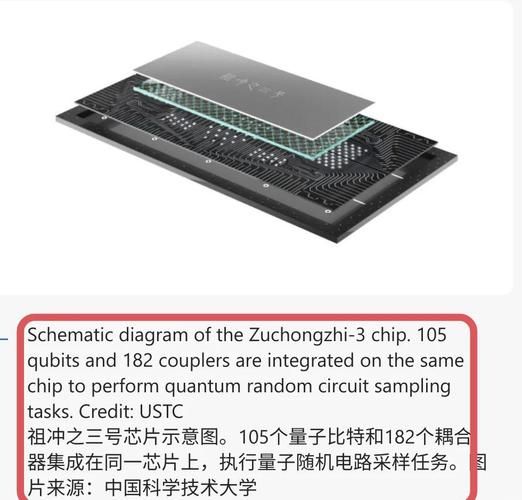

三大实验平台对比:哪个更接近工程化?

| 平台 | 工作温度 | 主材料 | 工程障碍 | 个人点评 |

|---|---|---|---|---|

| Google Sycamore | 15 mK | 铝基加铌 | 液氦贵且少 | Google已转向液氮预冷,先降成本 |

| 中科大“悟空” | 20 mK | 钛氮化铌 | 读出线路噪声大 | 国产超导读出IC提速,潜力大 |

| IBM Eagle-433 | -269 °C | 重掺铝超导谐振器 | 线路交叉干扰 | -23 °C新薄膜有望直接换层,彻底砍掉冷头 |

独家小数据:制冷电费一年能省多少?

若改用镍氧化物薄膜:

- 单台百比特机柜从液氦改为液氮,功耗从5 kW降到480 W;

- 数据中心电费按0.8元/度计,一年可省约2.8万元;

- 更关键在维护周期:液氦补液平均7天一次,液氮45天一次,偏远实验室可无人值守两个月。

写在最后的问号

如果摩尔定律真的在2029年走到尽头,或许零下温区量子芯片会成为延续算力的新“加速器”。但别忘了,费曼早在1981年就提醒我们:“自然不是经典的,如果你想模拟它,更好用量子法。”现在,我们终于在不用液氦的冰箱里,听见了量子世界更轻松的呼吸声。

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~