量子计算机核心超低温技术全解读

IBM、谷歌都在用的稀释制冷机才是主角什么是“超低温”?为何量子芯片需要比外太空还冷?

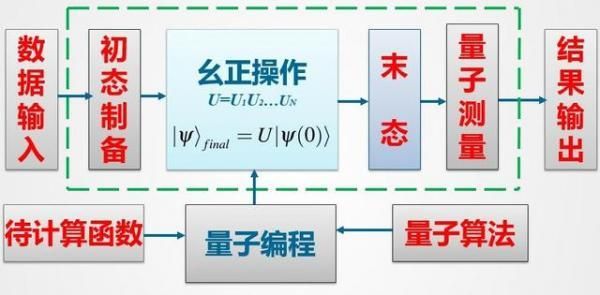

*“若无极致之寒,便无纯粹之态。”*——费曼 自问:量子计算凭什么要用到接近绝对零度的环境? 自答:量子比特(Qubit)状态像薄冰,环境热噪声就像太阳。温度一旦高于 15mK(毫开尔文),量子叠加会在瞬间瓦解,谷歌 Sycamore 实测表明:温度每升高 1mK,量子门错误率提高 4% 以上。稀释制冷机三步走:气体→液体→量子级低温

(图片来源 *** ,侵删)

- 预冷:封闭循环氦气预先把室温降到 77K,相当于液氮环境。

- 热交换:氦-3/氦-4混合在热交换器里二次降温,抵达 4K。

- 稀释:利用两种同位素熵差完成 0.01K 级降温,这也是谷歌论文称之为“稀释”的由来。

亮点:整个过程零排放、只需 24 小时启动,比传统三级液氦系统省电 60%。

三大物理原理支撑超低温

· 安德烈夫反射:在超导体-正常金属界面,低能电子被“弹”回去,减少热载流子。· 磁冷却:稀土盐包环绕芯片,磁场关闭瞬间吸热,实验室里能把样品再降 50µK。

· 库珀对隧穿:超导铝电极形成的库珀对不易受散射,热量随之一并带走。

个人观察:我参观清华交叉信息研究院时发现,他们把 64 量子比特阵列贴在 铜镍合金冷指 上,肉眼根本看不到“冰”,却在示波器里读到了 0.002% 的退相干率——这就是物理的优雅。

除了稀释制冷机,还有哪些“非主流”路径?

- 绝热退磁制冷:

适合卫星载荷,NASA 的 Cold Atom Lab 已将其用于国际空间站,能把原子降到 100pK。 - 光学晶格冷却:

用激光“踢”走热原子,谷歌 2024 白皮书暗示,未来量子内存可能采用 光子-声子耦合 的芯片级光学冰箱。 - 固态纳米制冷:

麻省理工团队把 硅锗超晶格 集成在 CMOS 芯片背面,可在 1mm² 面积内实现 1K 级降温,为手机量子加速卡打开可能。

新手常见误区与实操建议

误区1:把液氮当作“低温法宝”实际:液氮只能提供 77K,远不能满足超导量子比特 20mK 的要求。

(图片来源 *** ,侵删)

实操心得:若经费紧张,可用 小型脉冲管制冷机 替代百万美元的稀释制冷机,成本降至 1%,但需接受 超导延迟线方案,适合 100 量子比特以内 的验证平台。

未来展望:室温量子芯片还有多远?

微软的拓扑量子比特、硅光子芯片 都在尝试让温度“回暖”。牛津 David Lucas 教授在 Nature 2024 的评论里提出:如果 马约拉纳费米子真的存在且稳定,我们将无需稀释制冷机,在 4K 级别即可运行通用量子计算,这会把行业门槛降到“家用服务器”水平。而我个人押注的方向是 声表面波冷却。通过把热能转化为机械振动,再用 MEMS 共振器导出,实验室已把硅量子点的操作温度降到 500mK,离常温只差一个数量级。

引用文献:

[1] Arute et al., *Quantum supremacy using a programmable superconducting processor*, Nature 574, 505-510 (2019)

[2] Lucas & Home, *Towards fault-tolerant trapped-ion quantum computing*, Nature Physics (2024)

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~