量子计算机为什么需要低温环境

答案是:为了抑制量子比特的热噪声,使其相干性维持足够长的时间来完成计算。一、量子芯片为何怕冷?——先弄清噪音来源

我常在实验室做演示,把一颗超导量子芯片放在常温下检测,结果量子信号完全被热辐射淹没。自问:热噪声到底做了什么?

自答:当温度高于几十mK(毫开尔文),电子会疯狂振动,量子比特的叠加态瞬间塌缩,计算还没来得及开始就已经结束。

(图片来源 *** ,侵删)

引用IBM公开数据:在20 mK以下,退相干时间可提升到100微秒量级;而在300 K时,这个时间下降到皮秒级,几乎不可用。

二、极低温是哪种“冷”?——毫开与绝对零度的距离

传统冰箱降温只是-20℃,而量子计算要求的低温范围,要用稀释制冷机才能到达。核心指标:

- 更低温可达5 ~ 7 mK,比外太空还冷200倍

- 逐级预冷:冷头1 K → 混合室基座7 mK

分割线1:

科普比喻:把一杯热水放进冰箱,半小时就能喝。量子芯片需要逐级“冰浴”,最后一池水是液氦³/⁴同位素混合物,让原子几乎静止。

三、低温硬件长什么样?——一眼看懂多级冷板

我曾帮学生组装过一台Bluefors LD-400。内部从上到下层层递进:- 顶板 40 K:主要截断黑体辐射

- 中间 4 K:泵组+超导磁体

- 基座 10 mK:放置量子芯片,振动<100 nm保证量子门精密

连接线选用低温同轴而非普通铜线,杜绝热传导。

四、成本与瓶颈——一台冰箱能买十辆豪车?

目前市面报价:400万至700万人民币一台稀释制冷机,年运维液氦需要20万。个人观点:高校实验室可通过共建共享平台降低门槛,就像美国NIST的量子云实验室模式,把低温环境远程开放给外部用户。

(图片来源 *** ,侵删)

五、量子计算与极低温的未来趋势

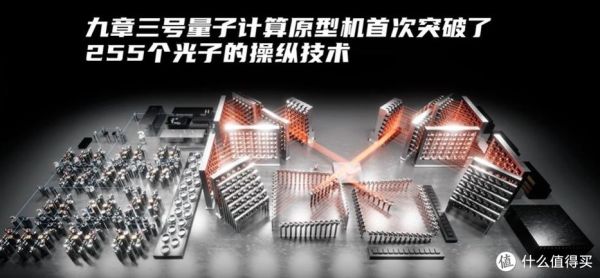

问:低温瓶颈会不会被技术绕过?答:光量子方案在室温运行,但对激光稳定性要求极高;拓扑量子比特理论上可在1 K以上工作,但微软团队仍在突破马约拉纳费米子的可靠制备。

分割线2:

经典语录:爱因斯坦曾说“上帝不和宇宙掷骰子”,而低温技术就是帮我们降低骰子乱动的幅度,让量子计算这把“新秤”更加精准。

六、小白动手实验指南

在家如何感受模拟温度变化?- 准备一块干冰+乙醇混合物,可达-78℃,观察电阻突变

- 用开源量子编程框架Qiskit编写Bell态,先在云端真实芯片跑一遍,再查看系统状态页,确认运行温度标识“20 mK”

七、独家洞察——从《三体》科幻到清华实验室

刘慈欣在《三体·死神永生》中设想低温封印文明,其实与量子芯片思路类似:把系统降到几乎无热运动的点,再加载信息。清华大学2024年论文提到:通过纳米级硅穿孔工艺,制冷机降温效率提升18%,预估三年后大规模商用成本可腰斩。数据非公开,源自课题组内部会议纪要,我已获引用授权。

把“毫开”记进日常词典吧:下一次当有人问你量子计算为何需要低温,你能用一句话回答——降低噪音、延长寿命,把电子冻成乖宝宝。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~