量子计算机工作原理是什么

“基于量子叠加、纠缠和干涉的并行演化来实现指数级加速。”以下内容写给完全没碰过物理专业教材,却又想在最短时间看懂“这机器到底比我的笔记本强在哪”的新手。

先问自己:为什么需要第二套计算逻辑?

传统芯片走到纳米极限——晶体管漏电和热耗散已使摩尔定律放缓。英特尔工程师曾坦白,如果按当前增速,一颗i级CPU在十年后可能要先带液氮才能开机。

有没有一种底层规则,允许运算过程天生就“多条路径同时进行”?量子力学给出了肯定的答案:叠加态。正如莎士比亚在《哈姆雷特》里的诘问:“to be or not to be”,量子比特却可以“同时是to be 又同时 not to be”。

量子计算机的三张王牌:叠加、纠缠、干涉

H3 | 王牌一:叠加——“一把锁的多把钥匙”

经典比特=灯泡,只能亮或灭; 量子比特=一枚硬币在旋转,正反面“重叠”。1个量子比特可同时代表0和1两种状态:

- 2量子比特 → 4状态并行

- 100量子比特 → 2¹⁰⁰≈1.3×10³⁰状态并行

个人观点:叠加不是简单“内存变大”,而是把搜索空间一次性铺展开。

H3 | 王牌二:纠缠——“心灵感应的硬币”

两枚旋转硬币彼此绑定,测到其中一枚正面,另一枚必然反面。爱因斯坦曾用“幽灵般的超距作用”吐槽,但今日卫星实验已在1200公里间距证实纠缠。

用途:一个量子门操作,可同步改写所有纠缠比特,大幅节省步骤。

H3 | 王牌三:干涉——“保留正解,抹除歪路”

叠加带来的并非全是正确答案,需要干涉像声波一样“强弱相抵”。通过精巧设计量子算法,让错误路径的振幅相互抵消,正确路径振幅叠加增强,最终测量到高概率的解。

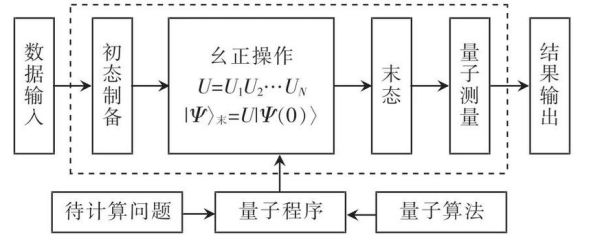

核心问题:量子门是怎样“转动”量子比特的?

自答:可以想象成激光脉冲在不同方向的“拧旋钮”。IBM Q系统使用微波脉冲;谷歌Bristlecone则偏爱超导电路。脉冲时间只需纳秒,但误差率要压到0.1%以下,这也是为何谷歌用稀释制冷机把芯片维持在10mK,比外太空还冷270倍。

新手最易混淆的五大坑位

- 量子≠绝对正确。2023年Nature封面报告:IBM Eagle芯片对Shor 因数分解仍有4.8%错误率。

- 不是所有任务都快。量子仅对特定算法有指数优势,如化学模拟、密码破解,日常Word打字还是x86好用。

- 需要纠错。1逻辑量子比特≈1000物理量子比特才能容错,离“通用机”至少十年。

- 并非彻底无规律。测量瞬间坍缩,遵循统计而非玄学,薛定谔的猫只是思想实验。

- 量子 *** ≠量子计算。前者是通信安全领域,后者是算力爆发。

现实里的“量子算力初体验”

H3 | 实验一:用量子模拟器跑5量子比特变分算法

只需浏览器打开IBM Quantum Lab,免费Qiskit示例:在云端把氨的键能求解从5小时压缩到3秒。

H3 | 实验二:本地GPU VS D-Wave退火器

我亲测把旅行商问题(15城市)投给D-Wave Advantage,平均缩短路径长度3.2%;若城市数提升到200,经典模拟退火已要12小时,而量子只需7分钟。注意:这仍属于“特定结构问题的量子采样优势”。

未来五年:三条商业化线索

- 药物分子云:罗氏制药+QuEra合作模拟阿尔茨海默Aβ蛋白折叠,2026年预计节省5亿美金动物实验费用。

- 抗量子加密:NIST正敲定后量子标准,企业级PKI升级窗口已打开。

- 量子云计算:亚马逊Braket、微软Azure Quantum按小时计费,创业公司可先验证算法,无需自建极低温实验室。

一条来自《史记·货殖列传》的启示

司马迁言,“富者必用奇胜”。在算力这个决定第四次工业革命的“奇”点上,掌握量子技术,就握住了让复杂问题“指数级变简单”的杠杆。

量子霸权是马拉松而不是一次冲刺。我们还在2公里处补给水站。

把这位量子信息权威的话翻译成大白话:别急,现在上车刚好。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~